東京大学出版の『情報 第2版』を読んでいる。東大教養学部の教科書。最近プログラミングが楽しくて仕方がないので、より低レベルから理解していきたかった。

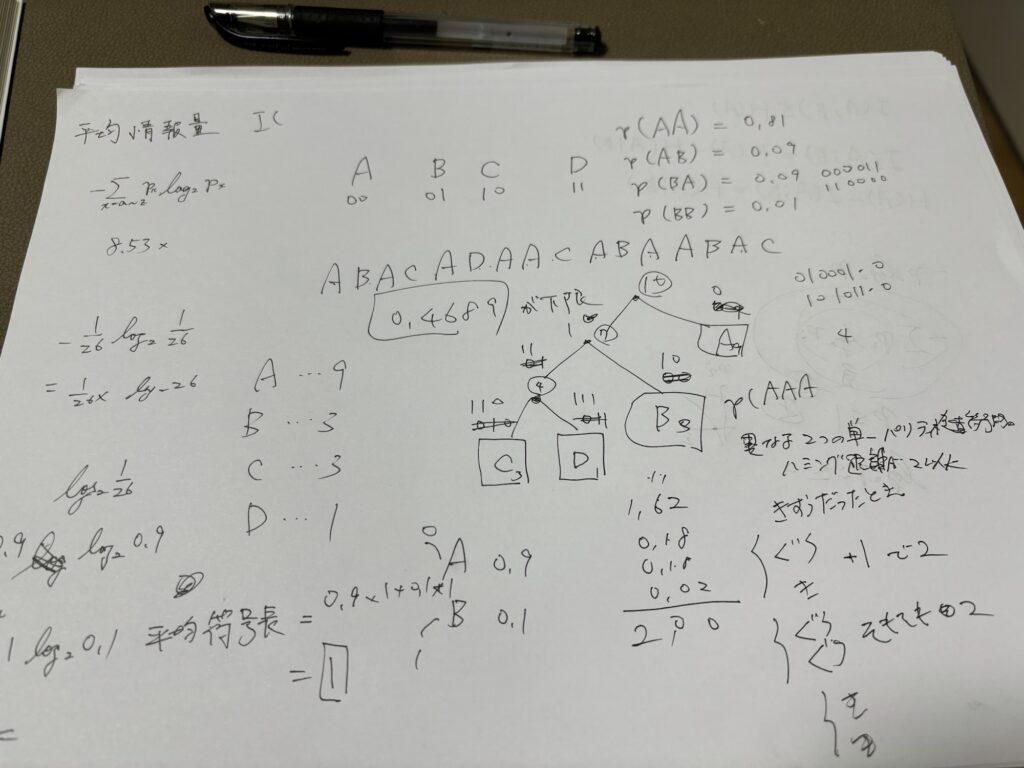

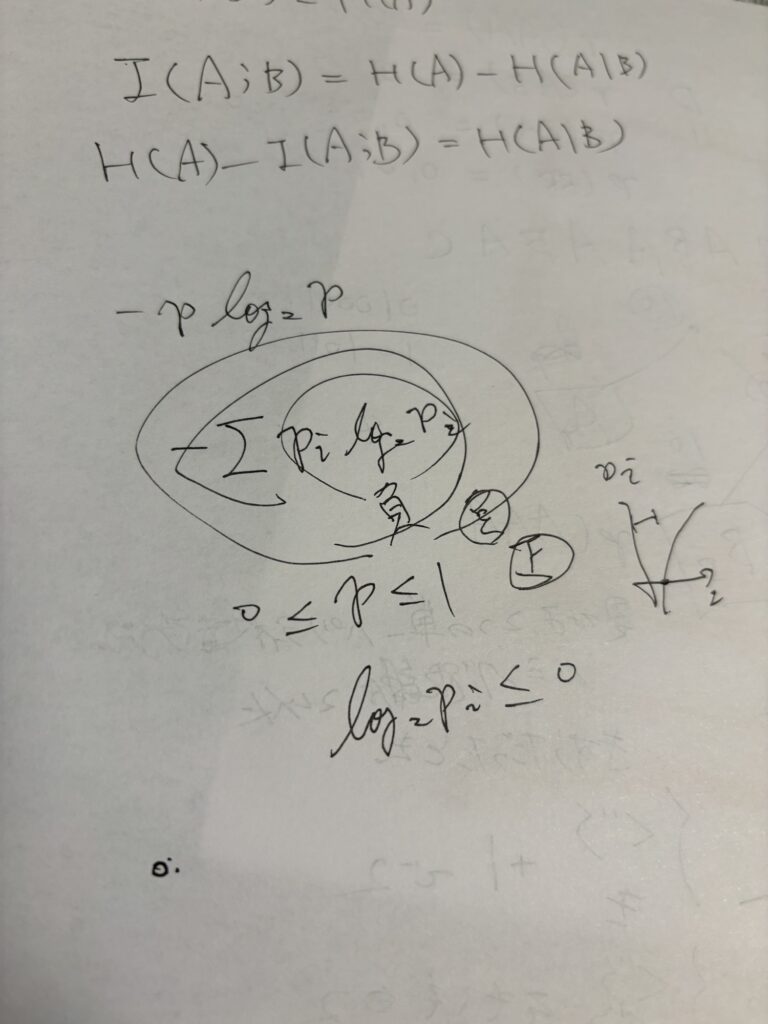

演習問題があるので、こんなふうに計算とかメモをしながら読み進めていってる。

情報学というとパソコンのイメージが強いので、新しい学問とみなされることも多い。でも情報学が探究の対象とする「情報」というのは、物事の構成状態やその変化、概念の表現や伝わり方、問題解決の過程などを指している。これらは形がなく、生物学や歴史学が扱う対象のように具体的なものではないけれど、太古の昔から存在していたものだ。縄文人が狩った鹿肉を、腐りかけの古いものから食べていくなら、その貯蔵庫は先入れ先出しの「キュー」のデータ構造にモデル化できそうだ。鮮度の良いものから先に食べてしまうなら、貯蔵庫は後入れ先出しの「スタック」になる。稲作をする弥生人は、なるべく疲れず効率的に苗を植えるために、手数の少ない田植えの「アルゴリズム」を考案しただろう。ここで鹿とか稲みたいな具体的なもののあり方を考察するのではなく、状態から抽出して現れるキューやスタック、アルゴリズムといった概念を詳しく考察していくのが情報学だ。そんな感じだと思う。

僕が高校で受けていた情報の授業といったら、パソコンでパワーポイントを使ってみよう、先生の見てない間は寿司打をやろう、みたいなしょうもないやつだった。しかし情報学というものの体系を見ていくと、ちゃんと奥深く、面白い領域だと思った。そして現代においてはめちゃめちゃ重要だ。共通テストの必須科目にもなったらしいけど、その理由もわかるな。

数学の計算では時間は考慮されないので、計算の合間に途中式をいくつ挟んでもいい。それに対し情報学では、処理速度というものが考慮される。答えを出すまでにかかる途中式の数(=手数)をいかに少なくすませるか、ということをむしろ注視する。また、その処理速度を上げるという目的に対しても、より優れたCPUやより伝達速度の大きいケーブルを開発するといった物理工学的側面からではなく、ネットワークやアルゴリズムをいかにスマートにするか、という概念的側面からいろいろ考えるのが情報学の視点だ。そんな感じだと思う。

教科書なので、密度が高い。演習問題もなかなか骨です。

[3.4]音楽CDが1秒間に有する情報量はどのくらいかを計算せよ.

『情報 第2版』p.76

情報量(単位はビット)は、あるメッセージを受け取る確率に-log2(2は底)をつけた値と定義されている。音楽CDはよく44.1kHzの16bitといわれる。16bitということは、音波の振幅の場合の数が2の16乗段階だけあるということだ。なのでその確率に-log2をとって、そのまま16ビットが1フレーム(フレームとは言わないかな?)あたりの情報量になる。で、44.1kHzというサンプリング周波数の値は「1秒間に44.1kフレーム(?)のデータを処理する」ことを意味しているわけだから、16ビット × 44.1k = 705.6kビット毎秒が答えだ。なんだ、単純なかけ算じゃないか。僕は解答ページを見た。

標本化が44.1kHz, 量子化が16ビット(bit), 左右のステレオなので, 44.1kHz × 16bit × 2 = 1411.2kbit/sec.となる.

『情報 第2版』p.274

左右のステレオ!!!!! チクショオオオオオオオオ

こういう問題もあった。

[3.10]相互情報量についてI(A ; B) ≤ H(A) , I(A ; B) ≤ H(B) , I(A ; B) ≥ 0を示せ.

『情報 第2版』p.76

相互情報量I(X ; Y)が何を意味しているのか正直よくわかってないのだけど、I(A ; B) = H(X) – H(X | Y)という定義式はあった。H(X)はある入力Xのあいまいさ(エントロピー)で、H(X | Y)はある出力Yを知ったあとでの入力Xのあいまいさを表している。その差をとってるってことは、つまりそうか、「出力結果を知ることで、入力がどれくらい信頼できるようになるか」を表すのが相互情報量なのか。教科書に書いてある公式を当てはめながら、不等式をいじっていった。

おそらくさほど難しくない問題だった。自分のなかでは証明できたと思っているが、いかんせん不等式の証明なんて100年ぶりにしたので、こんな感じでいいのか自信が無かった。解答ページを見て、やり方が間違っていないかを確かめよう。僕はページをめくった。

略.

『情報 第2版』p.274

僕は略された。理系の教科書ってこんなのばかりで困る。

昨日からダウナーな気分なので、ずっとこの教科書を読んでいた。それにしては読み終わらなかった。頭にこびりつく嫌なことがあって、集中が途切れてしまうのだ。次第に頭の中に、ノイズの方が増えてきた。

ファミレスの席に身を投げ出した。天井の光を見ていた。残像のせいでメニューが見えなくなった。

今日、どんどん具合が悪くなってきているな。

放心状態になった。手で輪を作り、目に押し当てた。これはだめだ。全部おしまいだ~とか考えだす前に、帰って寝よう。

帰宅した。猫がいた。「ついてこい」みたいな動きをするのでついていくと、布団で寝そべっている祖母のところに来た。うちの猫は、しょっちゅう僕を祖母の寝床に案内する。祖母は僕の存在に気づき、喋りはじめた。僕は猫を触りながらそれを聞いた。

「コープに行く坂道の途中に公園があるでしょ。今日そこを通りがかったら、野良ちゃんが一匹いたの。見た目が●●●(うちの猫の名前)そっくりなの。それで、近づいてもぜんぜん逃げないのよ。ぜんぜん動かないの。その子、よく見たら、両方の耳の中が皮が剥げて真っ赤になっていて、血だらけだったの。わたし、その子に『ボク、大丈夫? お腹すいてるの? 暑いから日陰とか涼しいところで寝転がっておきなさいよ』って言ったの。そんで家に帰ったんだけど、なんだかどうしてもその子のことが気になっちゃって。わたし、ちくわを細かく切って容器に入れて、もう一回その公園に行ってみたの。そしたらその子、わたしの言ったとおり、ベンチの下の小さい日陰で丸くなってたの。近づいて『ボク、お腹すいてるんじゃない?』ってちくわをあげたら、パクパク食べるの。わたしはベンチに座って、野良ちゃんはベンチの下で、ずっと一緒にいたの。容器にお水を注いであげたら、それも飲んだの。それでわたし、あらためて家に帰ったんだけど、●●●のこと撫でてたら、どうしても公園のあの野良ちゃんのことしか考えられなくなっちゃって。ほんとにそっくりだから。耳の傷のこと考えると、泣けてきちゃうの。今もあの公園にいるのかしら? って。ほったらかしにしたら、あっというまに死んじゃうでしょ? すっごく疲れてて狩りも自分でできなそうだし、これから寒くなるし。もう冬が来るじゃない? でも、わたしだって毎日あの公園に通うわけにはいかないし、どうしたらいいか……悩みごとが増えちゃったわよ」

僕は「餌をあげるのを習慣化したら、それこそ自分で生きていく力がなくなっちゃうよ。だからもう関わらない方がいいんじゃない」と月並みなことを言った。祖母は「そうでしょ? そうなの。しばらくは通ってみるけど、カバンにちくわも常備しておくんだけど、やっぱそうなのよねえ。とりあえず明日も見にいってみるわ」と言った。ぜんぜん伝わってないな。

僕は好きにしたらと言って寝た。