相変わらずゲーム開発ができないので、このサイトの工事を進めてる。作品ページがとりあえず形になった。自分が作ったゲームたちを振り返るとすべてが愛おしい。これからもっと数を増やしたい。昨晩はデンパトウの実況動画を観ながら寝た。

財布の小銭入れを整理した。1月に台湾に行ってからずっと台湾のお金が何枚も紛れ込んでいたので困っていた。特に10圓硬貨が日本の100円硬貨と同じくらいの大きさと色なうえに側面に刻みが入っているのも同じで、会計のときに相当回勘違いして出した。今日ようやくその呪縛から解放された。

5円玉がこんなにあった。中学生の時に意味もなく5円玉を集めだしてから、何となく会計の時に故意に5円のお釣りをつくる払い方をする癖がついた。今、全部でこれの5倍くらいの量の5円玉を保存していて、使わない靴紐に通してまとめてる。でも最近はキャッシュレス決済ばっかだからなかなか増えない。潮時だな。5円をためても良いことは何もない。

昨日は自分の内側のことばかり書いて最悪な気分になってしまったので、今日は興味を外へと逸らすために本を読むことを重視した。ユクスキュルの『生物から見た世界』を読んだ。

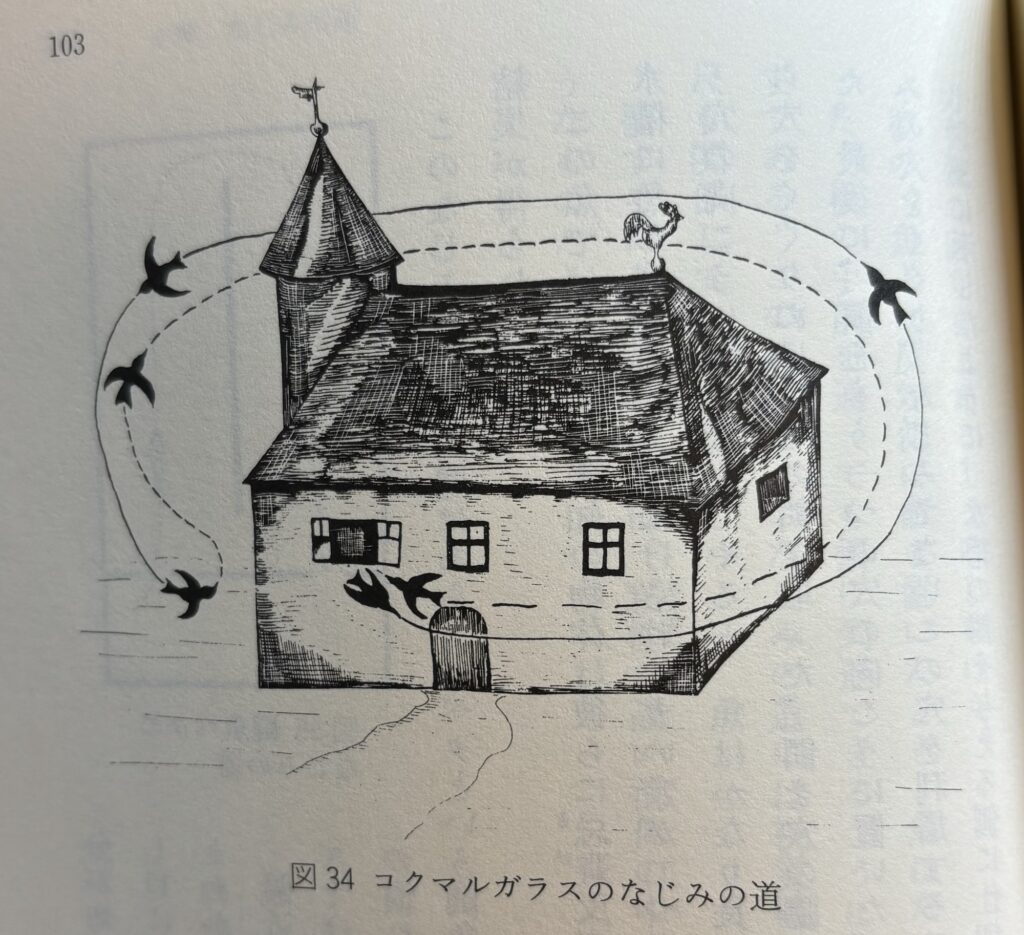

この挿絵かわいい。家の窓から飛び出したコクマルガラスという鳥が、一周して窓に戻ってきても直接そこには入らず、一度Uターンして、通ったルートを戻ってから帰るという図。一周して窓に来たコクマルガラスは、それが自分の家の入口だと認識できなかったのだ。なぜならコクマルガラスは自分の家を視覚によってではなく、出発時から加算された運動量の総量みたいなもので認識する生き物だからだ。

なんかエーテル波がどうとか書いてあったから、けっこう昔の本だと思う。1933年だって。

我々が生きているこの世界はただ一通りの客体として存在しているものと捉えるのではなく、一つ一つの主体によって知覚される「環世界」が主体の数だけ存在しているというふうに捉えることが重要、という内容だった。たしかに、世界は知覚できるものを主体が受け取る過程でしかその存在のありようを考えようがない。

コクマルガラスはキリギリスを食べる。草むらから跳びあがったキリギリスをあっという間についばむ。でも、草むらでじっと動かないキリギリスを食べることは絶対にない。それはキリギリスが保護色で草むらに隠れているからとかではなく、そもそも見えないのだ。コクマルガラスはキリギリスを視覚によって認識しない。コクマルガラスの視界ではキリギリスとそのほかの草などが区別されないので、動かないキリギリスは実質存在しないのだ。コクマルガラスは、キリギリスの跳びあがる「動き」をもってして初めてキリギリスという存在を自分の環世界に迎え入れるのだ。

ふむふむ。

後ろの方の章で「作用トーン」という概念が説明された。とある一本の木は、木こりにとっては伐採するためのもの(利用のトーン)として存在している。しかしアリにとってはその木は登るもの(登攀のトーン)として存在している。フクロウにとっては住まい(保護のトーン)として存在している。同じ主体が、異なる環世界それぞれにおいて異なる質の客体として現れることがある、という考え。デザイン分野のシグニファイア(アフォーダンス)にも通じるところがある気がする。

この「作用トーン」の考え方、ゲームでよく体験する感覚に近いものがある。

ポケモン世界を冒険し始めて間もないとき、海はプレイヤーにとって世界の範囲を限定する壁としてのトーンを帯びて存在しているだろう。海の向こうにはプログラムされていない世界の端っこがあるのだろうと考える。しかし、「なみのり」を使えるようになってからは、海はたちまちプレイヤーにとって探索可能な空間としてそのトーンを変容させるのだ。なみのり取得後のプレイヤーは、広がる水面の先に秘密の洞窟があるかも、と想像をめぐらすことができるようになる。

このように、ゲーム内世界はプレイヤーにとっての存在のありようを変化させることがある。それはプレイヤーに成長を実感させたり、新たな展開を味わわせるきっかけになったりする。この「世界が広がる感覚」は、ゲームが表現できることのひとつだ。

Itchで新着の3Dホラーゲームを漁っていたとき、個人的にものすごく響いた作品が一つあった。消しちゃった上に名前を忘れたのでもう出会えないんだけど。

洋館のような場所を探索するゲームだった。洋館にはたくさんの扉があった。それらはほとんど鍵がかかっていて開かなかった。だから僕は鍵を探した。探索可能な範囲を歩き回った先で鍵を一つゲットできたので、それが対応する扉を探し、開錠した。僕はこうやって次から次へ鍵を見つけていくことで行動範囲を広げていくのだろうな、と思った。しかし、このゲームはその想像を上回る仕掛けを用意していた。開錠して入れるようになった部屋には箱が一つ置いてあって、そこには斧が入っていた。僕は斧を手に入れた。その斧を振ることで……なんと扉を破壊できるようになったのだ! 鍵がかかっているかかかっていないかに関係なく、すべての扉が破壊可能のものとなり、洋館の全体がたちまち探索可能になったのである。

本当にすごかった。まさに「世界が広がる感覚」だ。斧を手に入れる前と後で、ドアノブや鍵穴が持つ意味がまったく変わった。斧を手に入れる前はそれらはプレイヤーの行動を制限するもの、そして鍵を探すという行動の指針を示すものとして存在していて、インタラクティブなオブジェクトだった。しかし斧を入手するや否や、ドアノブや鍵穴は単なる扉アセットの装飾の一部以上の意味を持たなくなったのである。この認識のひっくりかえる感じ。開錠というひとつのアクションをたった一度だけ経験させて即座にぶっこわす作者の力加減もすごい。僕が記憶する「世界が広がる」ゲームのなかでも、特に強く印象に残った……。

「世界が広がる」ゲームといえば、最近遊んだ『LEAP YEAR』は名作だったな。

要するに、なじみの道は、粘性の高い流体の中を粘性の低い流体が一筋通っているようなものだと言えよう。

『生物から見た世界』p105

そういえば、大学の授業で環世界に関する課題が出されたことがあった。「あなたのなじみの道を思い出して、スケッチしなさい」みたいな課題だった。僕が描いたなじみの道のスケッチには、クリーニング屋が3軒あった。マジで至近距離に3軒ある。記憶で描いたけど、絶対に3軒ある。もしかして僕は他の人には見えないクリーニング屋が見えるのかもしれない。