9:15に起きて大学に行った。後期講評会は13:10に始まった。ラボの学生が制作したものをみんなで巡って鑑賞していき、一つ一つに対して教授陣が講評をおこなった。

前期講評会のときは、僕は直前まで作りこんでいたので、2時間ほどしか眠れずに7時間に及ぶ講評を見るはめになった。でも昨日は早々に作業を切り上げ、6時間ほど寝て臨んだ。今日は何時間でも話を聞いてられそうだ。「寝る間も惜しんで頑張る」という自己実現のドグマが、僕の中で効力を失いつつあるのを感じる。やっぱり、睡眠より優先されるべきことはなかなかないです。誕生日が近かった。

色々な作品があった。

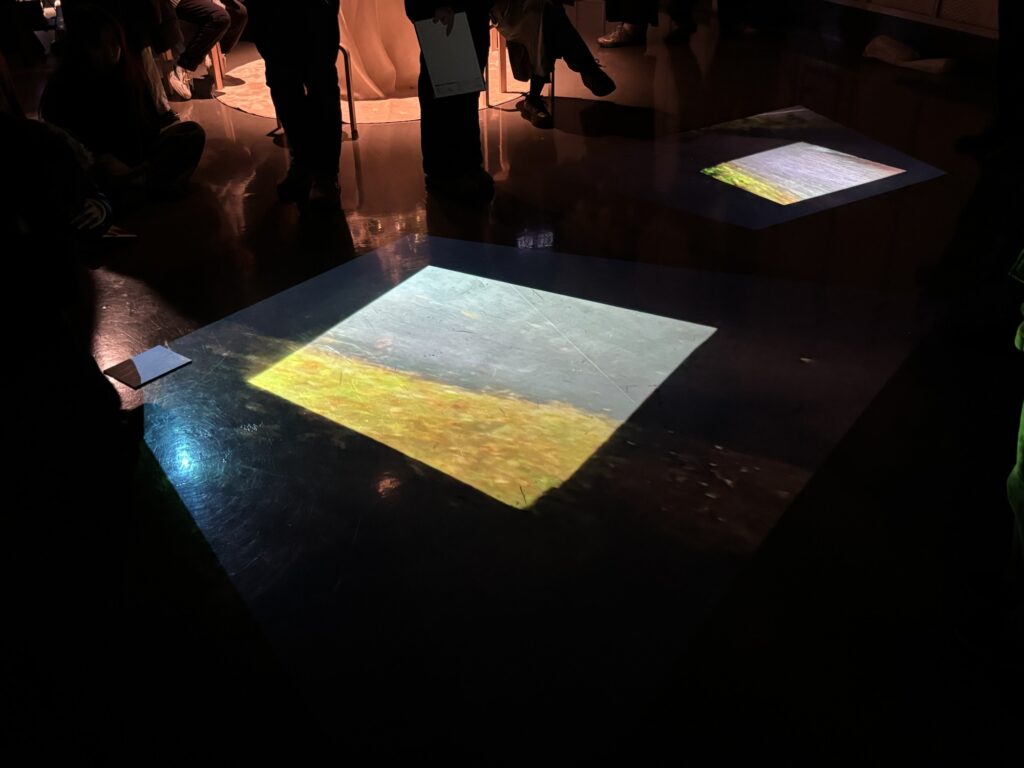

制作者が歩きながら道を撮影した映像を、別日にプロジェクターで地面に投影しながら、同じ道を歩く作品。投影して歩きつつ、同時にそのときの道も撮影していて、講評の場ではその映像が、吊るされたプロジェクターから床に投影されていた。ややこしい。「いつもの道」を歩いた過去の自分のゴーストを追いながら、現在を歩く。過去と今の道の輪郭が重なったり外れたりしていて、生っぽくてよかった。自分を自分ではないものとして出力し、今ここの自分と重ねあわせるというプランは色々ある(この作品では、数日前の自分と今の自分を重ねている)けれど、この歩く道の投影をするというアイデアはとってもシュッとしててかっこいい。

写真には入っていないところで、プロジェクターを抱えながら歩く制作者の様子を定点カメラからとらえた第三者視点の記録映像も流されていた。いわゆる作品の制作過程を説明するためのものだが、これを含めて展示するという発表形態が、やっぱりシュッとしてる! 「ひとつの精神療法の提案」のようで、プロシージャルなドライさを感じたのだ。作品というより、作品のレシピを見ているような感じ。面白い。

この記録映像がまた良くて、プロジェクターを両手に抱えながらのそのそ歩く制作者のようすがかわいかった。奔放に歩く過去の自分を、重量のあるプロジェクターを運びながら追いかけている。人が物を運ぶ一連のしぐさには、高密度の美しさがある。今回はプロジェクターという機材の「それなりの重み」が、斜め向きに地面に投影される映像の「台形さ」と響きあっているように感じて、不思議な説得力があった。

これは「誰を祝うわけでもないお祝いパーティーのテーブル」という設定の立体作品。エネルギッシュだ。小さな光源を配置したり、バニラエッセンスも香らせたりと、おそるべき造形力。パワーのある作品だ。鑑賞するべき角度はなく、どこから見ても見栄えが良くなるように意匠が凝らされている。設定どおり、上座がないのだ。囲むように椅子が置かれていて、鑑賞者はパーティーの参加者になれる。

制作者には小さなイマジナリーフレンドがいる。彼の体は手のひらサイズくらいだ。この作品の造形をよく見ると、中央に鎮座するケーキに小さな梯子や窓のように見える飾りつけがたくさんついている。目で追うと、ケーキの段差やプレゼントボックスの狭間などに、小人のための動線らしき道筋が浮かびあがってくる。この彫刻は一般の鑑賞者からすると豪華なパーティーケーキだが、イマジナリーフレンドにとっては巨大なお城のような探索空間として存在するように、建築的視点も交えてデザインされているのだ。「お菓子の家」という創作概念は典型としてあるけれど、いざこんなふうに圧倒的なセンスと手数でそれを作りきられると、すご……とため息が出る。

ARカメラをかざすと、イマジナリーフレンドのイラストがパーティーテーブル上に現れて喋りだすという仕様まであった。やりすぎ! 欲張りすぎ。でもこの作品は、一目見るだけで制作者の「私の世界をくらえ」というパワープレイの熱気が伝わってくるので、ここまで盛り込んでもブレている感じはしない。すごい。

この作品まじでかっこよかった! 痺れた。作られたものは、ひとつのソフトウェアだった。画面上では、一頭のイルカが海を泳いでいる。制作者はアメリカやマレーシア、ヨーロッパなど世界のさまざまな場所のインターネットサーバーを事前にレンタルしており、各サーバーに異なる姿勢のイルカの画像を送信している。正確に理解できてるか自信がないけれど、この作品では、各国のサーバーに置かれたイルカの画像を順繰りに受信し画面上に描画していくことで、GIF画像として泳ぐイルカを存在させているのだ。

すごい! イルカがデータとして”実際に”世界一周の旅をしている。泳ぐイルカの絵の隣には、海底ケーブルの様子が描かれている。おしゃれすぎる。インターネットは形をもたない抽象的な情報システムとして捉えられがちだが、実際のところは海底ケーブルというすこぶる物理的な配線が大洋を跨いでいなければ、存在しえない。「イルカが海を泳ぐ」という比喩を経由して、インターネットの泥臭い実体があらわになっている。フィクションの海を泳ぐイルカと一緒に、情報としてのイルカも、実際にこの海底ケーブルを高速で駆け抜け、世界一周の旅をしているということだ。

そのプロセスを、GIFというメディアに落とし込んで表現しているのもすごい。データ通信のやりとりがイルカに息を吹き込み、泳がせている。GIFは静止画像よりも生命感があるが、動画よりはインテリア的な、すごく独特のメディアだ(彫刻っぽいと先生は言ってた)始まりも終わりもなくループを続ける感じは、イルカの世界を巡る旅路と意味的に共鳴している。

イルカというモチーフも、これ以上ない感じがする。イルカは大洋を泳ぐ聡明な生き物でありながら、インターネット上ではミームの象徴的なアイコンとして、まったく異なる存在感を放っている。そしてこの静止画のイルカが生命を与えられ進化したGIF画像という形式は、その技術的制約と特性からユニークであり続けていて、インターネットミームの支持体として人々から愛されている。

すごい。こんなストレートな比喩が「通信ネットワークとしてのインターネット」「物理的インフラとしてのインターネット」「文化としてのインターネット」といった諸相をたたみこみ、一画面に落とし込んでいる。完璧な西洋絵画を見せられているみたいだ。ラファエロの『アテナイの学堂』みたいな……「すべてが説明されている絵」って感じの完全無欠の神聖さがある。

ほんとにかっこいい! 頭を抱えた。かっこいい。すげー。すげっすね。クール。

講評会は20:40まで続いた。およそ7時間半。過去最長だったが、それなりに寝たおかげで最後まで楽しめた。ラストの作品がお城の形の薪ストーブだったので、それを囲み暖まりながら、3年次最後の講評がおこなわれた。

このストーブの制作者は、家族という制度に対しても違和感を抱いていた。同時に(物理的に)家を燃やしたいとよく思っているらしい。そのステートメントと欲求が、不思議なメタファーのレベルで重なった立体作品だった。河川敷とかで、友達どうし火を囲むというのをやる人たちは、結構いる。良いらしい。さっきのパーティーテーブルと同じく、「囲む」かたちの配置は唐傘連判状みたいに権威を曖昧にする。この作品は、それによって家父長制への抵抗の姿勢を表していたりする?のかな?

先生が「昔は暖炉が家庭の中心的位置にあり、構成員皆の視線がそれひとつに集まることによって、家族集団としての一体感がつくられた。それはいつしかテレビに置き換わった。最近はテレビを見る人も減っていき、家族であることを確認する機会が(良い意味でも悪い意味でも)減っている」と言っていた。

薪が燃える様子は、YouTubeのライブ映像とかで見る。火を見ることでもたらされる安心感は、人類の共通感覚らしい。先生がドイツのホテルに泊まったとき、部屋の壁のモニターに、そのライブ映像が流れていたらしい。温かいのかなと思ってモニターに触ってみたら、温かかったらしい。モニターの温度で。いい話だ。

火は暗闇から身を守る安心材料だったり食に不可欠な道具だったりするけど、同時に最もプリミティブな破壊の象徴でもある。家は燃えがち。乾燥の時期に、ニュースでよく見かける。不可逆の大破壊を引き起こすエネルギーの塊のくせに、囲炉裏みたいにそれを家の真ん中に配置することもある。すごくないか。緊張感。

火を囲む車座についてひとつ思ったのは、火には時として風下(煙が立つ方角)があるということだ。風下に座った人は、否が応にも顔面に煙を喰らうことになる。バーベキューでその不遇に遭う人をよく見る。意外とそこで、権威勾配は生まれるかもしれない。友達のカにそのことを話したら「講評をする先生たちだけがストーブの近くに座っていて、俺たち学生はストーブの熱があまり届かない外側で話を聴いている現状に、俺はそもそも権力勾配を感じてるけど」と言われた。なるほど。

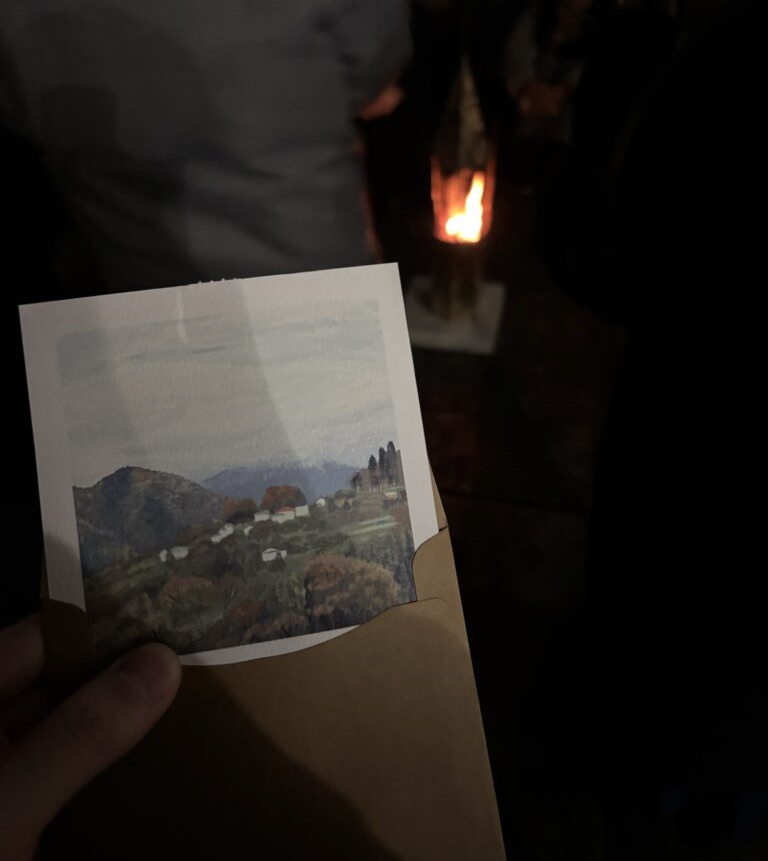

そんなカの作品は、展示された何枚かの風景画を、鑑賞者が封筒に入れて自由に持ち帰れるインスタレーションだった。僕も彼の絵を、1枚貰っていた。ストーブで燃え上がる火を見ていたら、僕のアフォーダンス思考がひらめいた。衝動が湧きあがった。いま自分が手に持っているこの絵を、目先にあるストーブに投げ入れたくなったのだ。僕は緊張した。燃やしてえ〜。燃やしたら何が起こるのかを、確かめたい。でもそれをやってしまうと、色々と面倒なことになる! 僕は諦めた。

僕はカに「これをあのストーブに入れて燃やしたい」と報告した(※)。カは「燃やしてみろよ。どうせやれねえんだろ」と言った。その通りだった。僕は人に迷惑をかけたくないし、悪目立ちもしたくなかった。悪目立ちしたい奴と思われるのもいやだった。こういう衝動は、創作で発散するのが正しいのかな。「他人の作品を他人の作品で破壊するゲーム」を作るということ? 創作ってそんな融通の効くものなのか。

(※)カの作品は「風景画を人々に譲渡し持ち帰ってもらうことで、現代の風景のありようを未来の時代に残す」ことを目的としたプロジェクトだった。だから、絵を手に入れた人がこの先もそれを大事に取っておくのか、むげもなく捨ててしまうのか———そういった「絵のゆくえ」は、当プロジェクトのコンセプトの強度を測る重要な要素だ。それゆえ、もしこの場に僕以外誰もいなかったら僕はこの絵をストーブの燃料にしていただろうということは、絵のゆくえのサンプルのひとつとして、彼に伝えた方がいいと思ったのだ。別に冗談とか悪意とか気を衒ったとか、やましい理由で報告したわけではない……なんか死にたくなってきた……くどくどと、誰に向けて何を弁解しているんだ……。

ワゃんの

急に何も書きたくなくなった。

僕の『D_ELL』も無事、講評を受けました。先生が後日、Discordで参考文献とか教えてくれた。コピペですまん。

ヴィデオゲームのストーリーテリング/インタラクションの「文法」を意図的に微妙に操作するアプローチは、文学ジャンルで同様に「フィクションを書くこと」の条件を探っていたヌーヴォー・ロマンやその周辺の前衛的アプローチを思い出しました。

物事を過剰に描写することで、フィクションを内側から崩したアラン・ロブ゠グリエ『消しゴム』、描かれていることが何なのか混迷を極めるモーリス・ブランショ『私についてこなかった男』など。

まあ「お話」としては極度に退屈…かもですが、お約束をずらし、文法のレベルで操作するといった取り組みがあったことは何かヒントになるかも?しれません。

ヴィデオゲームの「語り」についてはマリー゠ロール・ライアンという文学研究者が『可能世界・人工知能・物語理論』あたりで論じてもいます(これも大著でとっつきにくいんですが)。

もっと読みやすいもので佐々木敦『あなたは今、この文章を読んでいる』なども参考になるかもですが、トロヤさんの今回の作品は、このあたりのセオリーで分析されるよりもっと微妙な調整が効いていて、それが美点に思います。

最後の「トロヤさんの今回の作品は、このあたりのセオリーで分析されるよりもっと微妙な調整が効いていて、それが美点に思います」が、僕が『D_ELL』を作るうえでまさに意識していたことだったので、すこし嬉しかった。僕のいままでの制作は「ゲームの構造をあばく」ことに重心を置きがちだった。今回は趣向を変えようと思って「ゲームを作るつもりでゲームを作る」ことをコンセプトにした。あくまでゲームの構造には従順なまま、その内側で小さなささくれをたくさん作りたかったのだ。そのことが、伝わった! 微妙な調整! 美点! 僕の作ったゲームの 美点!

beauty spot

講評会が終わり、3年生が終わった。僕はいつものエとカと一緒に三人で、はま寿司に行った。

はま寿司、こんなに安いのに美味しすぎる。エも感動して「美味すぎるだろ。一回くらい俺に不味いって言わせてみろよ」と言っていた。

お腹がいっぱいになったところで、エが「今からまふで徹夜カラオケするぞ」と言った。「まふ」とは、カラオケまねきねこが提供する学生限定の破格のフリータイムプランだ。

僕はカラオケが嫌いなので「カラオケ嫌い」と言った。カも明日からグループ展をおこなうので、作品の搬入作業があるしもう帰って休みたいと言った。しかしエは本当にカラオケに行きたいらしく、譲らなかった。カは「まあ始発で帰れば、搬入は間に合うかー」と言って折れた。僕もまあ、この二人とだったら楽しいかもしれないと考えた。僕たちは、カラオケまねきねこに行った。徹夜でカラオケボックスにこもるのだ。

やっぱり、睡眠より優先されるべきことはなかなかないです。

なんなんだよなんなんだよなんだよもう、俺って、! 徹夜でカラオケって。大学生すぎ。!

受付前が、広すぎて怖かった。

アプリで会員証を提示して、JOYSOUNDかDAMか選んで、部屋番号の印刷された紙を受け取って、ドリンクバーでコップに飲み物を注いで、部屋を見つけて、両手が塞がっているので腰でドアノブを下げて、扉を開けて部屋に入る。

BGMとマイクの音量を調整し、端末で採点機能をリクエストする。そして、誰からともなく歌いだす。マイクが回ってくる。

つまんねー。

今回は「三人のうち自分しか知らない曲を歌う」という縛りルールでおこなわれた。僕はBen Foldsの『Capable Of Anything』という曲を歌おうとしたが、そもそも収録されていなかった。カラオケにも知られていなかったらだめか。代わりにヒプノシスマイクの『そうぎゃらんBAM』を入れた。

僕がカラオケ嫌いなにことにはさまざまな理由があるけれど、そもそも歌うことがさほど好きじゃないというのが大きい。喉も痛くなるし。あといつからか、人が歌っている様子に嫌悪感をおぼえるようになった。数年前、誘われて行った玉置浩二のコンサートで、マイクを握って声を張る玉置浩二のことが見ていられなくて、ライブが終わるまで目を瞑っていたことがある。

友達と一緒に狭い空間に拘束されるなら、エレベーターに閉じ込められるほうがましだ。マイクは邪魔だ。会話するほうがずっと楽しい。

とはいえ、エやカと一緒に過ごす時間は幸せだったので、つらくはなかった。あと今回の知らない曲ばかり流れてくるルールは、僕としてはとても良かった。自分以外が歌っているとき、知らない曲の知らない合いの手がテロップで出てくるのがうけた。しばらくは僕も歌った。

丑三つ時くらいに、自分が歌うことにはうんざりしてきた。僕は「疲れた」と言って選曲を放棄した。あとはスマホをいじったり本を読んだりした。エとカは相変わらずのテンションのまま、交互に曲を入れ、歌い続けた。いつのまにか知ってる曲ばかり流れるようになってきていた。でも二人とも構わず楽しんでくれたようで、良かった。僕が歌わないことで空気を悪くしたら申し訳ないな、と思ったので。

始発の時間を迎えた。僕たちはまねきねこを出た。寒さに震えてコートのボタンを閉めた。朝陽はまだ出ていない。

三人で歩く帰り道。

トロヤがカラオケが嫌いとか焼肉が嫌いみたいなトピックについて話していたら、カに「トロヤって、逆張り精神が強いよな」と言われた。「え? そんなことないけど。逆張り精神って、どういう意味で言ってる?」と訊くと、カは「あえて周りと違うことをして、自分だけは他の奴らと違う特別な存在だって思って、優越感に浸りたいんだ」と言った。

!?

驚き呆れた。

「それは全然違う。そのような回路の人格しか知らないお前が狭量すぎるだけ」と言うと、エが「ほら、こういうこと言ってくるよな」と加勢してきた。なんで急に二人から牙を剥かれているんだ。

「それ、本気で言ってるの? 本当に俺のことを変人ぶった逆張り人間だと思ってるのか? じゃあ具体的に、いままでの俺が起こした逆張りと見られたふるまいを言っていってよ。俺はそのすべてについて、それをした理由とそのときの思考の流れを説明するから」僕は声を荒らげてしまった。結構ショックを受けていた。いままでの僕は、そんなにおまえたちの理解を超えていたのか。僕のような者が順方向に存在していることを、信じられないか。

カは「徹夜明けの頭でそういう論理的な議論をするのはキツイなー」と言った。僕は「いや、話そうよ! 全部話そうぜ。君たちが僕のことをそんなふうに思った理由を教えてよ。俺こういうこと話すの好きだから、大丈夫」と言った。

すると、エは「俺はお前と話すの、全然楽しくないから。カと二人で喋ってるほうがずっと楽しいから」と言った。

!?

二人は改札に消えていった。僕だけ帰りが別路線なのだった。よくできてるな。

僕は電車に乗った。

帰宅した。

寝た。