13時に起きた。新しい寝室は、寝そべったままカーテンに手を伸ばすことができる。カーテンを開けると、日射しがたっぷり入ってくる。ナイス。

しばらく音信不通だった仲の良い先輩から、ひさびさに連絡が来ていてうれしかった。彼女の病気の具合が悪い時期に、ブロックされたきりだった。解除されていた。すこし落ち着いたみたいだ。先輩は自身の病気について「以前は〇年後には治ってるだろうと期待することがあったけど、その考えが無意識に自分を焦らせているかもしれないと思った。いつか良くなるだろうし、今いる時間と場所を大事にしながら、のんびり気負いせず休んでいようと思うことにした」と言った。僕もそれが一番良いと思った。のんびり。

年末が近い。毎年恒例、日本漢字能力検定協会主催の今年の漢字は「金」だった。金は殿堂入りさせた方が良い。みなさんは、2024年を漢字一字で表すなら何にしますか?

僕は今年、とある面接で「あなたは物を観察するとき、どのように情報を得ますか? 視覚優位ですか、聴覚優位ですか?」と訊かれた。知らね~と思いつつ、僕は「あえて言うなら、文脈優位ですかね」と答えた。「物を見る/聴くことで観察するというより、その物に関する背景情報や、自分の身体との関係性を想像したり、その物をその物たらしめている条件を考察します」と説明した。

今年の僕はおもに

アフォーダンス

自己言及

再帰

知覚

情報

認知行動療法

マインドフルネス

テキスト、書くこと

自己分析

会社で働くことの実態

今後の人生まじでどうする

などに興味を持っていた。

自己言及と自己分析は相互に役立ってくれた印象があり、今年の僕の一大テーマといえるかもしれない。マグリットの『イメージの裏切り』(パイプらしき絵の下に「これはパイプではない」という文が書いてある絵画)みたいに、知覚と意味のレベル、メディアと鑑賞のレベル、感情と身体のレベルなどの多層性を見つめていた。創作においても重視したし、僕自身のメンタルケアにおいても重視した。折り重なる層の存在に自覚的になったり、それを意図的にずらしたりするのだ。面接の続きで「(文脈優位について掘り下げられ)あと、むしろ、文脈を徹底的に排して感じとることも大事だと思ってます。(具体的には?)えー、そうですね、たとえば本を読んでいて『文』という文字を見つけたときに、真ん中に隙間があって指を突っ込めるな~とか、上の突起をつまんだら勝手に回ってしまいそうだな~と思うような想像のしかたは、結構好きです」と言った。

思い返すともっと良い例があったかな~と恥ずかしくなるけれど、咄嗟に出したにしては「文」はなかなかちょうどよかった。文脈や文字といった単語に含まれていながら「文という言葉」「文という漢字」「文というかたちの図形」など、複数のレベルにまたいで解釈できる。ちょうどいい感じかも。ちょうどいい漢字。

なかなかちょうどいいので、トロヤマイバッテリーズフライドの2024年の漢字は「文」にしようかな。清水寺に連絡して、ご揮毫賜りたいです。べつに毎年「わたしの今年の漢字」を決めてるわけじゃないが、考えてみると案外いい振り返りになった。

2022年は「⽧」にしていた。

2023年は探したけど、特に決めていなかった。じゃあ「痰」にしようかな。サラリーマンが痰を吐くところを見るたびに、「痰という漢字には、やまいだれが付いているな」と思うから。やまいだれがつく程度には、痰は医学的にNo Goodな存在なのだ。2023年は「痰」で。清水寺。

2025年は、はたしてどんな一年になるのだろう。楽しみです。

過去のメールを見漁ると、2022年の漢字は「疲労」と言っている自分もいた。愚かな。この時の自分に教えてあげたい。お前は翌年、もっと疲労することになる。そしてさらに残念なことに、翌々年はもっともっと疲労している。2022年はすごく頑張っていたけれど、そこから2024年にかけて僕はどんどん頑張れなくなっていったのだ。むしろ頑張ってくれてありがとうね。お前。

昨年は、何かをやらなければと必死にもがいて、でも全然できずに落ち込むということを繰り返した一年だった。

それに比べ今年は、もう体が動くようになるまでは何もしないほうがましだなと諦めて、無理をしないことが増えた。落ち込むような出来事があっても「落ち込むことに精神を割きたくないな」と思って、スッと気持ちを打ち消したりした。なるべく休むことを重視した。おとなしく病院に通い、授業などもさぼる時はさぼった。そのおかげか、下半期くらいから徐々にコンディションが良くなっている。回復の糸口を掴めたのかもしれない。波はあるけれど、全体的には上り調子な感じだ。希望を感じる。

だから来年、2025年の自分には、僕はすこし期待をしている。たのみます。無理せずにね。

散歩した。小学生三人組が、鬼ごっこをしながら下校していた。一人が「おれ素手帽子シールド張ります!」と叫んだ。それを聞いた鬼が「は? 死ねよ」と言った。さらに別の一人が「じゃあおれが主催の鬼ごっこはじめます!」と宣言した。そして「ルールは、えールールは、ルールは、えールール、ルールは」と言いながら、角を曲がっていなくなった。鬼ごっこ中に鬼ごっこを始めるだと? 想像をゆうに超える……。

水を飲んだ。

帰宅した。

なんかめっちゃメール溜まってるから、すべて返信してくる。そのあと、筋トレをしてシャワー浴びてストレッチもしてくる。腰痛予防のために、僕は全力。今年の漢字「腰」でもいいな。

I’m a student of Stretch University…

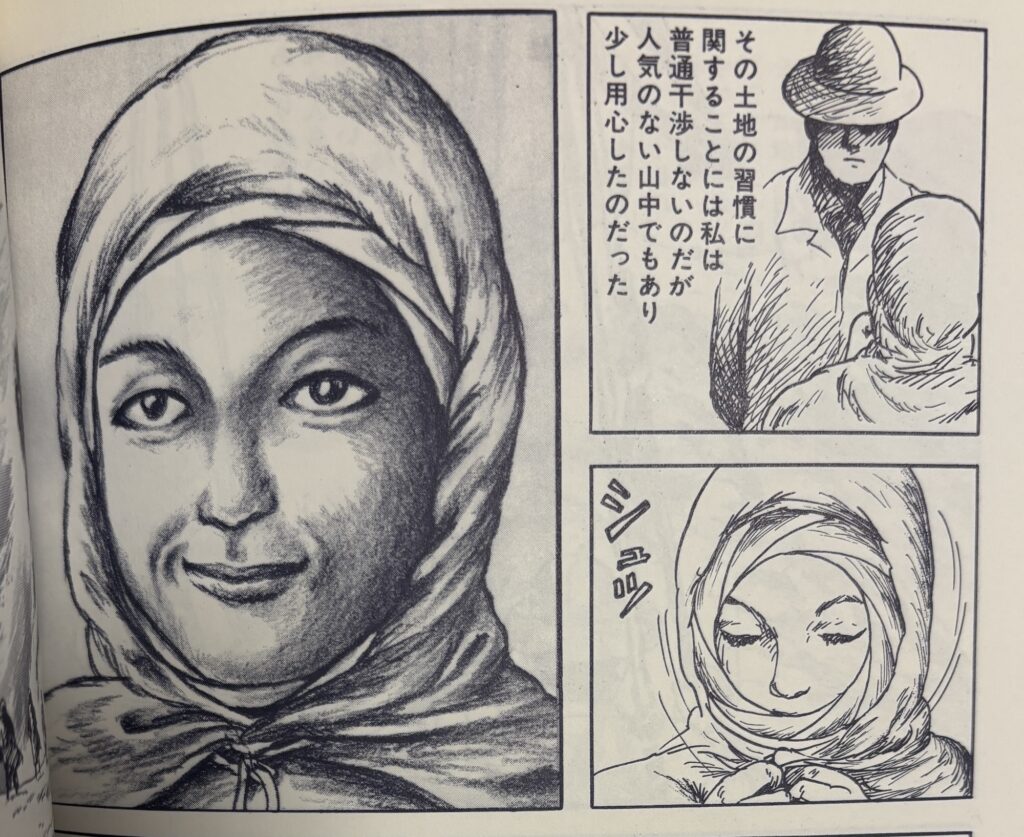

一連の(腰の)メンテナンスを終えて机に戻ったら、0時35分になっていた。なんでだ。意味がわからない。5時間ほど経ってる。自分がどのように時間を過ごしたかの記憶が本当になくて、飛ばされたかのように時間が経つ。あ、筋トレをする前に漫画を読んでいたのか。姉から誕生日プレゼント第2弾の諸星大二郎『夢の木の下で』が届いたので、読んでいた。よかった。

世界を放浪し、さまざまな架空民族の不思議な死生観や信仰・儀式のあり方にふれるという話だった。ガラクタ(=価値のない、実用性のないもの)しか持ってはいけないという村では、独特の死刑のやり方がおこなわれていた。死刑囚は床板に立ち、吊り輪に首を通す。その状態で、死刑囚の配偶者が、持っている私財(=ガラクタ)を床板の上にどんどん積んでいくのだ。床板は、一定以上の重みがかかると外れるようになっている。私財の量が少なければ床板が外れず、死刑は中止となる。その家はガラクタの量がどうしても足らず、床板が外れなかった。焦った配偶者は、自らの息子の頭を石で殴って殺し、息子の死体を床板に置いた。すると床板が外れ、死刑囚も死んだ。この村の者にとっては、死刑を免れることは最大の恥らしい。

怖かった。でも怖さを最大化するための作為のようなものはなかった。話は技巧的だけど、それは読みやすくしてくれてるだけだった。「描いてみた感じ、こうなりました……」とピュアな夢の記録を見せられたみたいだ。諸星大二郎、すごいですね。『生物都市』も読みたい。

『D_ELL』の開発をやる。

タイトルについて。今日先生に、タイトルどうすればいいですかね……と尋ねた。すると先生は「タイトルはほんと、人それぞれですね」と言いつつ、参考に伊藤亜紗著『どもる体』という吃音について身体論的な分析をした本を紹介してくれた。「どもる」は差別的意味合いを含む語とされ、マスコミでは「吃音」に言い換えられる。しかし著者は「どもる」という言葉を差別用語とみなしている現状が翻って吃音のある人々への無理解につながっているのではないかという考えを持っており、あえて「どもる」という言葉を本のタイトルに含めた。本のタイトルは、新聞やテレビなどで取り上げられる。だからこそ、そのようにマスメディアに「どもる」という語を直接的にぶつけることで、放送コードへの抗議を行ったのだ。なるほど。

先生自身の作品についても教えてくれた。彼女は『↓』という題の作品をよく作っている。このタイトルにすると、いろいろと、起きる。縦書きの文章で作品名を掲載するときは、この矢印は下向きにした方が良いのか、組版に従って左向きに変えるべきなのかと出版社に尋ねられたり、トークショーなどで「この作品名は、一体なんと読めばいいですか?」とあらかじめ質問されたりしたらしい。先生は「作品名を取り巻くそういった面倒なやりとりごとも含めて、作品のもつ世界に埋没させるようにしました」と言った。なるほど。

タイトルの本質は「他人に読まれる」ことにあるのかもしれない。言葉で発されるし、印刷もされるし、Webにも掲載される。それにタイトルは、他の人々が作った作品らのタイトルと、同じフォーマットで並べられることも多い。こういった特徴から、作品の内容以上に互換性を強く求められる。伊藤亜紗氏と先生の例は、その仕組みを逆利用して「他人に読ませる」ということによって自身のステートメントを発信しているのだ。過激。いいな。

それって「トロヤマイバッテリーズフライド」じゃん。毎度、初対面の人を困らせる、この活動名。トロヤさん? トロヤマさん? トロヤマイさん? どう区切ればいいの? イントネーションは? 僕は別にみんなを困らせたくてこの名にしたわけではないけれど、でもこの名前は気に入っている。先生の言ったとおり、なんて呼べばいいのかわからないでーすみたいなやりとりが発生するたびに、僕の存在がその場にミーム的にちらつくのだ。そのことは、たしかに面白くはある。コナミの偉い役員の方に「えーこちらは審査員のトロえっと、トロヤマ……トロヤマイ、バッテリー、ズフライドさん、です」とたどたどしく言われたときは、Foo!と思った。でも自分で説明するのはめんどい。

そういえば、生高橋さんが現在制作中のゲームのタイトルが『Öooo』というものだった。これは文字列がメインキャラクターである芋虫の形を成していて、読み方は不明だ。なるほど。

なかなか有意義なアドバイスをもらえたけれど、教わったのはあくまでタイトルの性質をハックした特例だ。別に、普通のタイトルもあるしな。僕が今回タイトル決めにおいて譲りたくないのは、検索したときにこのゲーム以外のポストが出てこないようにすることだ。つまり、まだ存在しない言葉(の組み合わせ)にしなければ。逆に言えば、その条件さえ満たせばあとは勘でいい。的確なタイトルを決めたいというよりは、半ば無作為な文字列を与えて、その意味とゲーム内容との間に生まれる距離感を、知らん人みたいな顔で眺めたい。

今年の漢字も決めたことだし、ゲームのタイトルも今日決めてしまいたい。

決めて、寝たい。

4時。決まりませんでした。

もう遅いから寝る。

明日どこか美術館行くと思う。たぶん。