こんにちは。

卑屈。

13時半に起きた。今日は六本木に行って、展示を2個見た。

「ゴミうんち展」を見た。廃棄/排泄され人の目の届かない生活の外側に追いやられるゴミやうんちだが、それらは決して無くなることはなく世界を循環し私たちと関係し続けているというテーマ。に関する、さまざまなアートや博物、デザイン研究の展示。会場入り口には「展」としか書かれていなくてかっこいい。ゴミもうんちも、人目に晒されることが憚られる存在だから。

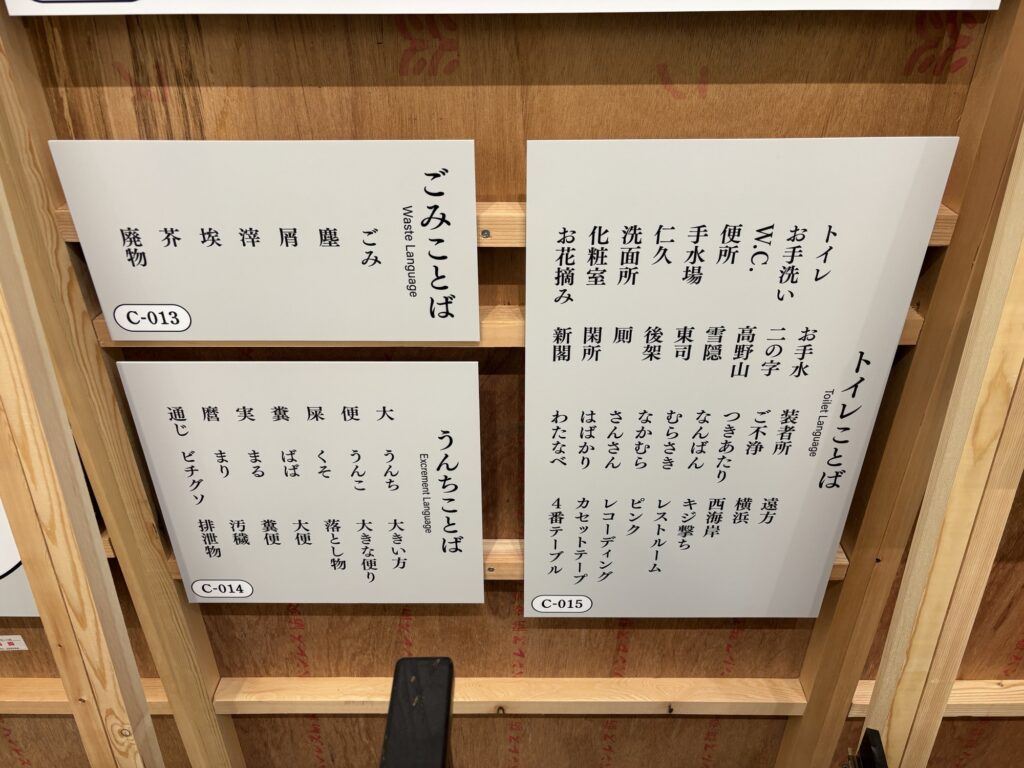

ゴミ、うんち、トイレのさまざまな言い方。トイレに行くことを「レコーディングしてくる」という業界があるらしい。今すぐ入れてくれその業界。公衆で言うのを憚られる存在はこのように「隠語」に言い換えられることが多い。隠語はメタファーであることが多いし、「隠」ゆえに地理的にも伝播しにくいだろうから、各地で豊かなバリエーションが発生していてしかるべきかもしれない。以下のように、さまざまなうんちことばやトイレことばが。

役者魂を見せてくるわ。

意味:うんちを出してくる。

これは、大ニュースかも。

意味:うんちが出そうかもしれない。

ちょいと、草野球のひとつでもしばかせておくれ。

意味:ちょっと、うんちをする時間をください。

荷下ろししてくるね。

意味:うんちしてくるね。

バックギャモンしてくるね。

意味:うんちしてくるね。

パディントンしてくるね。

意味:うんちしてくるね。

ここんとこ没交渉が続いててさ……。

意味:ここのところ、便秘気味で。

海神(わだつみ)の呼ぶ声がする。

意味:ついにうんちを出す時が近づいている気がする。

隠語というものが存在することによって、通常の語すらそれっぽく聞こえてくることがある。ある事物について、一定の要素を抽出し、同じものを抽出できる別の語に差し替えてみる。比喩のプロセス。上の文たちは、僕がいま適当に考えた。比喩のプロセスの、リバースエンジニアリング。

ある事物について、一定の要素を抽出してくるね。

意味:うんちしてくるね。

比喩のプロセスをふむ。

意味:排便する。

プロセス

意味:うんち。

マイク・ケリーの《Life Cycles》。飛行機が製造され、働き、そして解体されるまでのライフサイクルを上空からとらえた映像作品。ロサンゼルスのモハーヴェ空港は、役目を終え、あとは解体を待つのみとなった飛行機が収容される場所だ。ここは旅客機ファンの間では有名で「飛行機の墓場」と呼ばれている。飛行機たちが少しずつ機体を剝がされていき、”死ぬ”さまが映像に残っていた。飛行機が最期に着陸する場所は、決まっているんだな。僕はモハーヴェ空港に向けてラストフライトする乗客のいない飛行機が、飛んでいるさまを想像した。剝がされた部品は、多くがリサイクルの素材となる。実際に作られたリサイクル製品も近くに展示されていた。

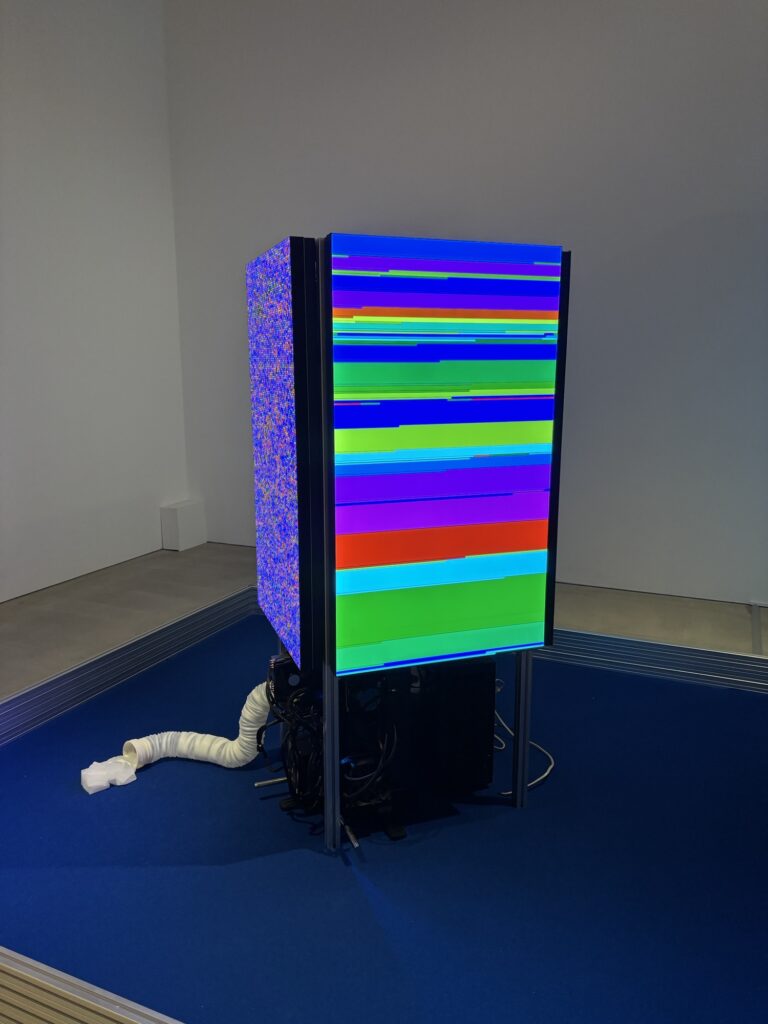

Alternative Machineの《Hyperself》。キャプションを読んでもよくわからなかったのだけど、人工生命(コンピュータ制御された生命のシミュレーション(定義次第では、生命そのもの))が出すゴミうんちの在り方を可視化する作品っぽい。熱力学的に考えたら、ドラえもんだって「うんち」をしないわけがない。ChatGPTなどの生成AIが実はめちゃめちゃ電力を消費しているという環境問題もある。この作品は人工生命を展示しつつ、同時にこれを維持するための計算過程で発生した排熱等を反映した「うんち」も見せている。白いチューブからこぼれ出てるのがそれだと思うのだけど、これが具体的に何なのかがよくわからなかった。

個人的に、コンピュータの排熱はかなり好きなモチーフだ。昔ICCで見た展示で、世界中でおこなわれているFXか何かのトレードをモニタリングして、その過程でサーバーに発生したぶんの熱エネルギーだけを使ってミニカーがモゾモゾ走るという立体作品があって、感動した記憶がある。情報を目に見える物理体で提示されると、迫力がある。足がすくむ。

苔みたいなのが、会場のいたるところに置いてあった。これらは苔を模したコットン繊維で、吉本天地というアーティストが作ったものだった。「ゴミうんち展」の建物は、植物の持ち込みが禁止されている。この作品はコケ植物のふりをした人工物を使って、ルールの範囲内で会場を侵食しつつ「この人工物だってコットン、つまり植物でできている」という論法で植物の定義を問うているようだ。展示にあたってのルールを挑発するスタイルはかっこいい。でも「苔そのもの」と「植物を素材に作った人工苔」は、けっこう別物では。

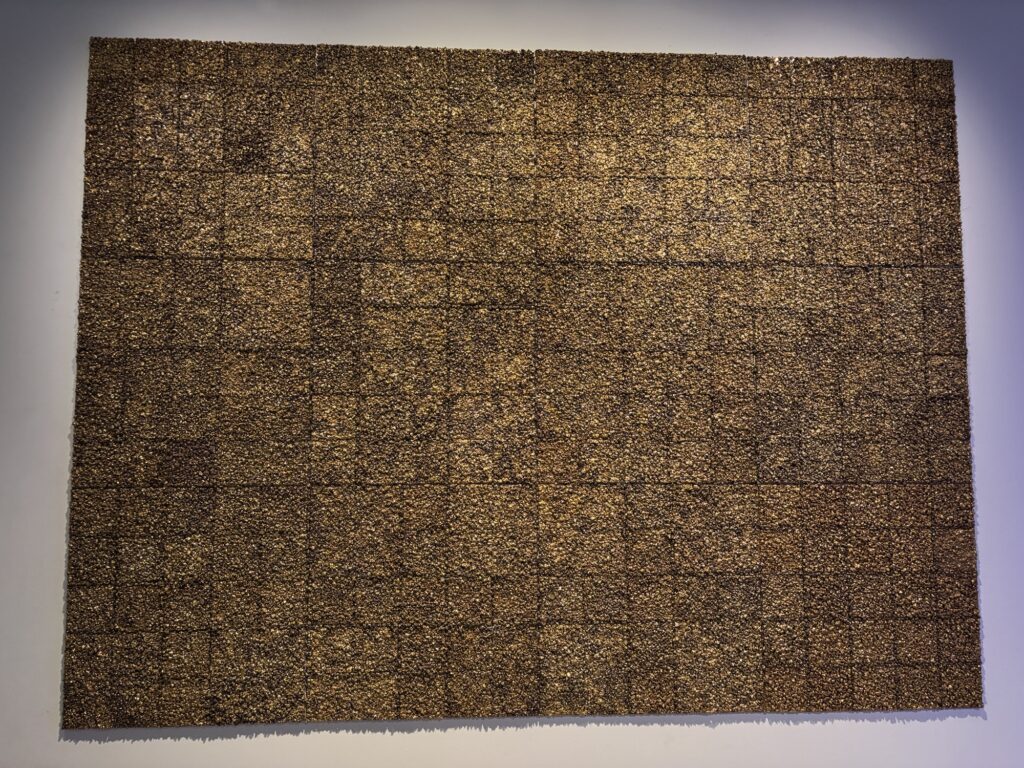

井原宏蕗《made in the ground -MIDTOWN》。巨大な絵画のように展示されているけど、すべてミミズの糞。画が格子状に区分されているのをみて、うんこにかけられるモザイクを思い出した。

展示の途中、会場のトイレを使った。僕はおそらくトイレにも何かしら仕掛けがあるのだろうと予想して入った。しかし、トイレ内には特に何の作品も置かれていなかった。

そのことを忘れたころに、なにやらゴウンゴウン音が鳴っている立体作品を見つけた。キャプションを読むと、どうやらさっき僕が利用したトイレにはセンサーが設置されていたらしく、人の出入りを検知するとここで音が鳴るという仕組みのようだった。だからこの作品から音が流れたということは、いま誰かがトイレに入った/出たということだった。面白。ちょっぴりエッチでは。

「ゴミうんち展」おもしろかった。めちゃめちゃボリュームがあった。

森美術館に移動した。

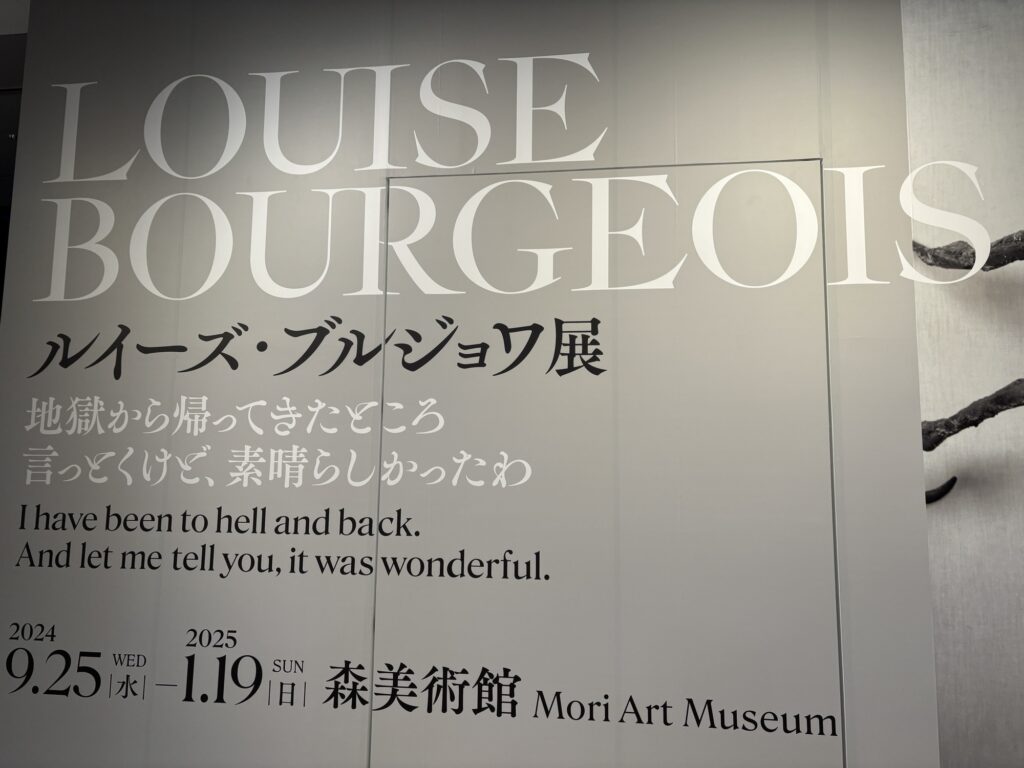

「ルイーズ・ブルジョワ展」を見た。こっちは個展。ルイーズ・ブルジョワは20世紀のアーティストで、六本木ヒルズにある巨大な蜘蛛の彫刻の製作者だ。

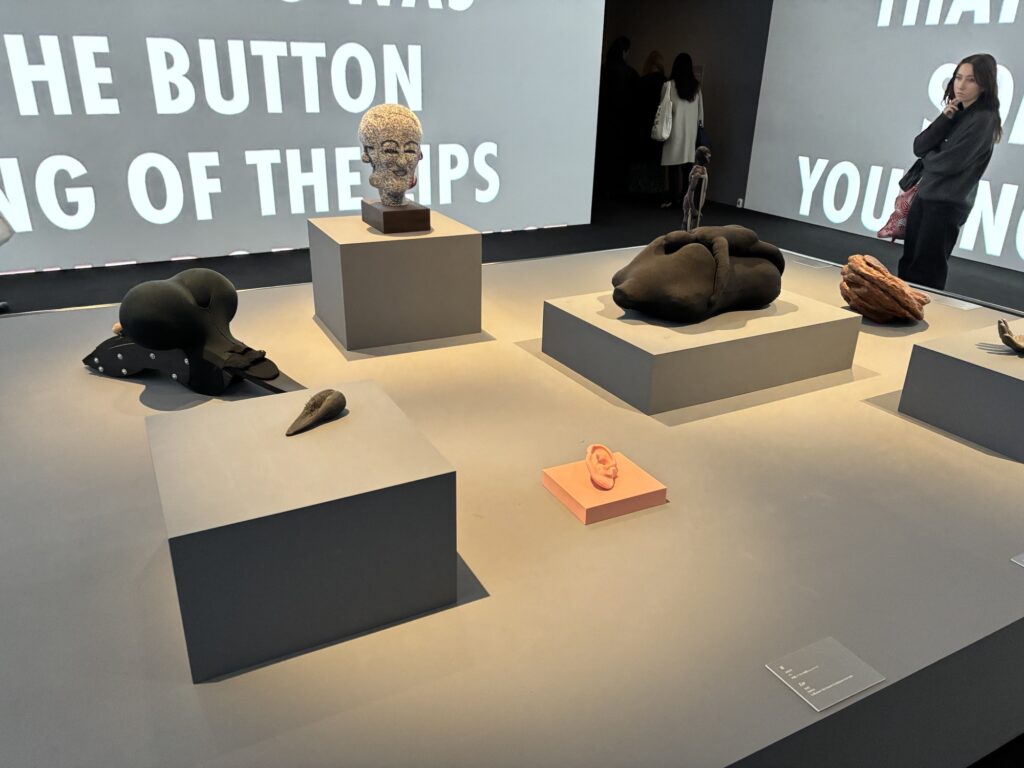

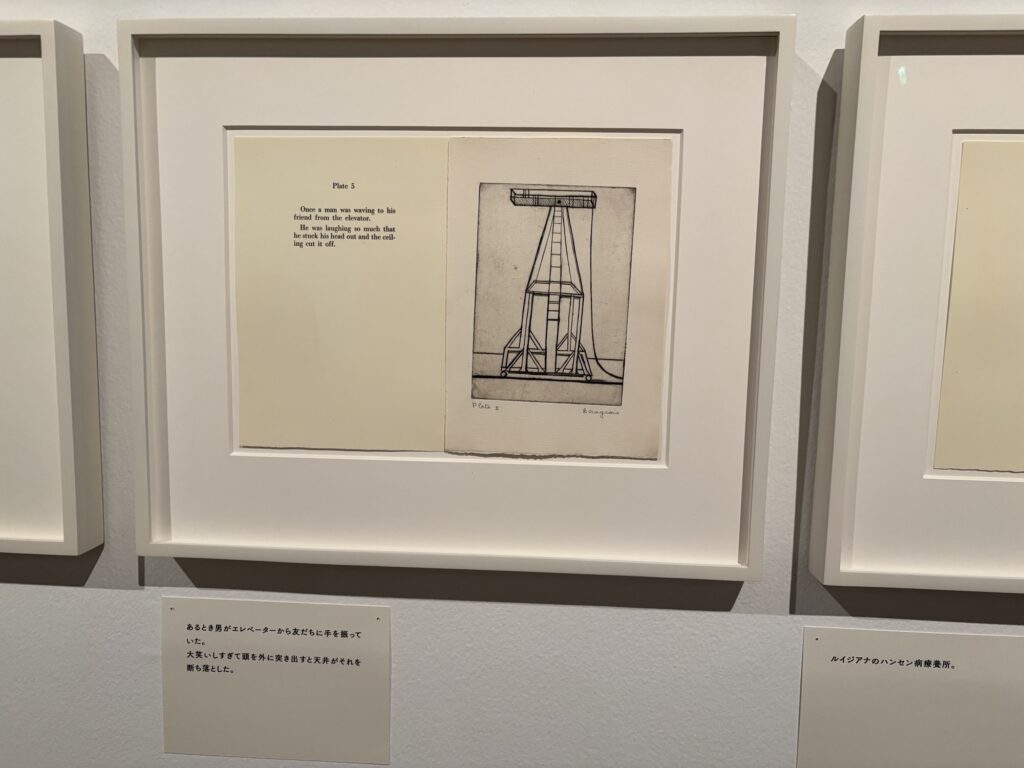

立体作品が主で、素材はいろいろだった。絵画やパフォーマンス、詩の刺繍や絵本的なものもあった。家族・親・子・母性・暴力性・男女・性愛・フェミニズム・無意識などがテーマだった。抽象的な作品もあれば、思っていることを直接言っているものもあった。後期の作品は社会性も帯びていた。

説明文を読むかぎり、ブルジョワの人生はかなり波乱だった。幼い頃から20歳の死別まで、病気の母親の介抱をしながら生きてきた。父親は家族に対し支配的な態度で接していて、家庭教師との不貞行為もおこなっていた。第一次世界大戦、第二次世界大戦にも翻弄された。うつ病にも長い期間苦しみ、精神分析にかかっていたという。

この二者がグニュグニュ融合している彫刻。の後ろ壁にある、赤い手のドローイングの連作が好きだった。《午前10時にあなたはやってくる》というタイトルで、長い付き合いだった親交の深い助手のジェリー・ゴロヴォイの手と自分の手を日課的に書き写したものだった。助手ってすごくない? キャプションにも「長い付き合いだった親交の深い助手」以上の情報は書かれていなくて、二人が具体的にどんな関係だったのかはわからなかった。ブルジョワ自身と身近な人との交わりを投影した作品は他にもあったけど、多くは母や父、夫、子供など、あらかじめ関係の在り方が想像しやすい相手だった。それだけに「ブルジョワと彼女の助手」という読み解きのヒントがない二者が、手を触れ合わせたり、距離を置いたりした形跡に、凄みを感じた。二人がどんな関係を知るためには、この絵を見るほかないのだ(これに比べて他の作品が非言語の情報として重要じゃないというわけではないけれど)。

これは初めは《目の見えない者たちの寓話》という作品だったが、ブルジョワはある時期にこれをピンクに塗り替えて《C.O.Y.O.T.E.》というタイトルに変えた。前の題は聖書由来の言葉で、ブルジョワの父が描いた絵画作品と同じタイトルにしていた。それに対し後の題は「Call Off Your Old Tired Ethics」を表していて、当時のフェミニズム運動への支援表明であった(COYOTEという名前のフェミニズム活動家の組織があった)。過去作品を更新することで、自分の立場を新たに示すという動きは面白い。

《ヒステリーのアーチ》。ヒステリーは当時「女性の病」とされ、時として診断自体が女性の社会的役割や権利を制限する手段として利用されていた。しかしやがてヒステリーは男性も罹る病であることが研究で明らかになり、ブルジョワはそれに反応するかたちで男性がヒステリーを起こしているさまを彫刻にした。

あ、展示を見ているときは気づかなかったけど、この彫刻のモデル、助手のジェリー・ゴロヴォイだったらしい。ヒステリーはDSM-5では定義されていなくて、その症状は身体症状症の一部やその他の病気に細分化されて現代的に再解釈されているらしい。

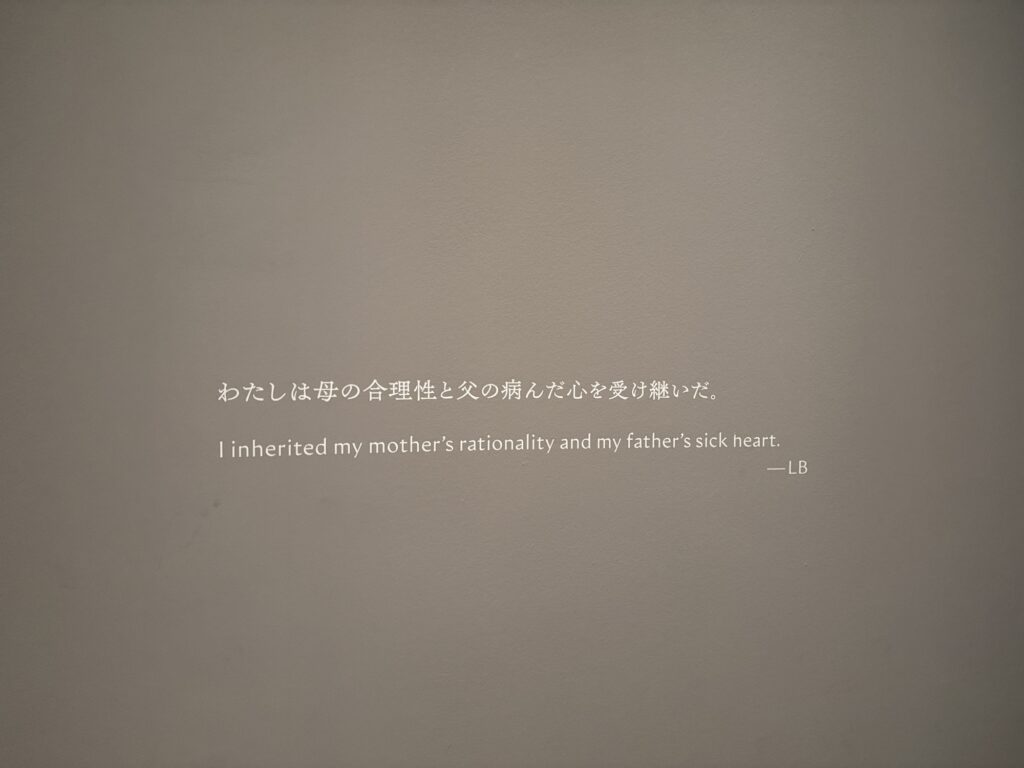

個展でよくある、作家が残した言葉が壁にプリントされているやつ。初期は内向的・自己批判的な言葉が多かったけど、フェミニズム文脈の作品が 多い展示エリアに刻まれていたこの言葉は、自己分析に見せかけたフェミニズム表現に見える。

「ルイーズ・ブルジョワ展」も、おもしろかった! 個展は作家の興味の方向が変化してゆく過程を追えるから、映画を一本見たような気分になる。ブルジョワについては、はじめは具体的な自分の心のありさまをぶつけたような作品が多かったけど、だんだんと抽象化していって、最後にはフェミニズムアートとして作品を社会に開いていった。その流れがシームレスに感じられてよかった。

疲れた。

ロイホでご飯食べて帰った。

パートナーと「尻たぶ」の話をした。あと「コント漫才」と「エピソードトーク」の話もした。「べいべい言葉」と「しょうみ」の話もした。それぞれいろいろ書きたいんだが、元気ないぜ! 帰宅したらM-1グランプリがちょうど終わっていて、令和ロマンが史上初の二連覇を達成していた。

一日の終わりに、アレクサンダー・ペイン監督『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』を見た。メリークリスマス気分になった。

日曜日終わり。明日からまた真人間になります。ゲーム開発をする。

今日、全然自分のことについて書いてない。自分以外のことについてばかり書いた。それは本来的にはよい傾向かもしれませんが、不安な思いもあります。なぜなら今日も、僕の中では結構ぐるぐるしていたからです。そのぐるぐるの言語化作業を、元気の尽きたために省略がすることが、今晩の自分を野放しにするようで怖いのです。

今日は美術展の感想を、いちいち真面目に書きすぎた。気になった作品一つ一つについて書いてたら、だるい。これがどういう作品なのか、どこが気になったのかを書くにはどうしても、作品周りの文脈を説明する必要がある。でも説明となると、記憶違いやバイアスの影響で間違ったことを書いてしまうかもしれない。正確さを保つためにはファクトチェックに時間をかけないといけないし、それを追求していくとおのずとキャプション文の丸写しに近づいていってしまう。それって日記に書くようなことなのか? もっと軽い感じで端的に書きたい。

他方で、感想を端的に書くというのも難しいんだ。「おもしろい」という言い方が、僕の中でむずくなってきている。funnyとinterestingの違いはよく語られるけど、interesting の中にもいくつか異なる相があるのを感じる。その内にもはや「おもしろい」という語の守備範囲を超えたニュアンスもあり、それに心を震わされたことを伝えたい時に、「おもしろかった」は適切じゃない気がする。今回の日記も困りながら書いた。別の言葉を見つけたい。「よかった」もこれはこれでむずい。「善い」というニュアンスに誤読されないだろうかと不安になる。「好き」は適宜使うけど、自己分析になってしまうので、作品を作品として褒めたいときには使えない。「素晴らしい」はなかなかのっぺりしていて言いやすいんだけど、褒めの程度が大きいからさほどな時には使えない。

もうちょっと、燃費のいい書き方を模索したいな。低燃費。

Discord、好き勝手に使えている。

おやすみナス。