12時に目覚ましが鳴ったけど、起きたふりだけして起きなかったらしい。

13時に起きて、NHKで手塚治虫の密着ドキュメンタリーを見てた。各誌で連載を掛け持ちしていながら締切をぜんぜん守れない手塚のために、原稿上がりを待つ各出版社の編集者が一堂に手塚プロの事務所に集まっていた。彼らは「手塚番」というらしい。手塚治虫のフランスの式典行きが迫っていた時期、手塚はギリギリまで原稿を描き続けたが、飛行機の最後の便が迫ってしまった。描き終わらない彼はやむなく成田空港行きのタクシーに乗り込み、車内で執筆を続けた。タクシーが空港に到着したら、そこにも編集者が待ち受けていて面白かった。結局タクシー内でも描き終わらなかったので、飛行機の中で描いて「ファクシミリで送りますね」ということになっていた。大変だなぁ。吾妻ひでおの『失踪日記』に、締切に音を上げた手塚治虫から直々にゴーストライターを任される話があったな。

ぼちぼち出て清澄白河に行った。

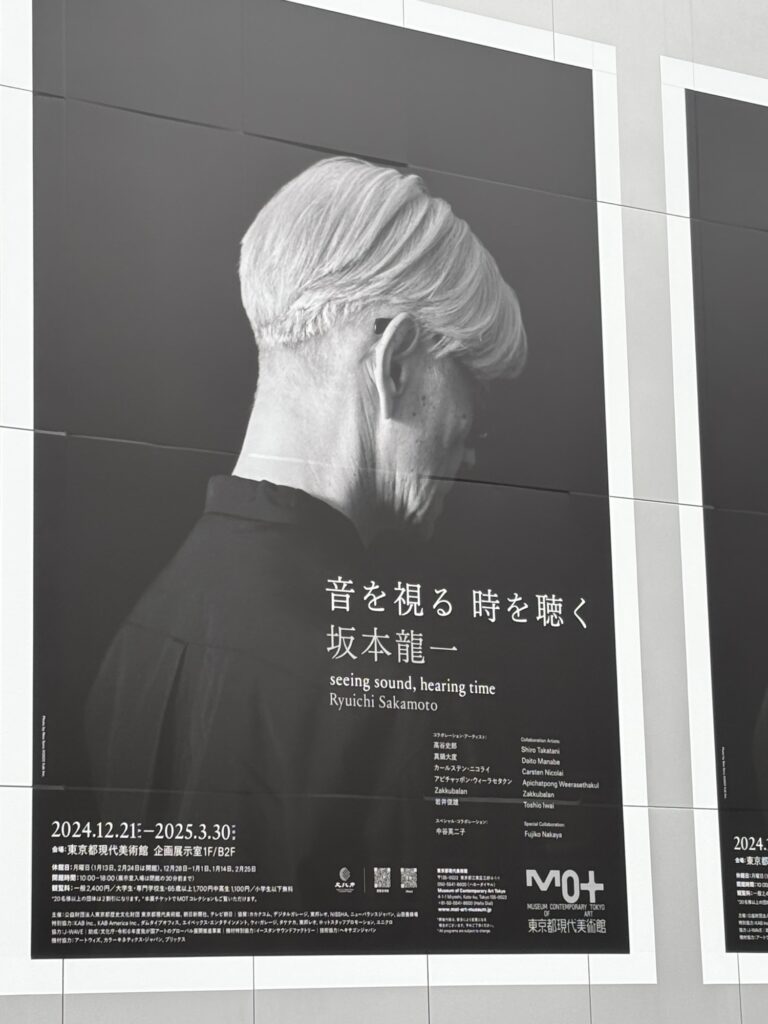

現代美術館で「坂本龍一|音を視る 時を聴く」を見た。生前に坂本龍一がつくった大型インスタレーションを集約した展示。学生無料の日だったのもあり、とても混んでいて困った。

入ってすぐの作品《TIME TIME》がとてもよかった。撮影禁止だったので写真ない。薄く張られた水面の向こう岸に三枚の大スクリーンが並んでいて、坂本龍一の音楽に合わせてそこで夢十夜などの語りと映像が流れていた。水面の反射越しにも映像が見えてよい。坂本龍一は夏目漱石の思想に興味があったらしい。僕もある。ある映像では、笙を奏でる人が、左のスクリーンから右方向へゆっくりと歩んでいた。足を運ぶのに合わせて水面が揺れた。三枚の大スクリーンどうしは、1.5メートルほどの間隔をおいて配置されていた。笙奏者は、スクリーンの右端からから見切れると、しばらく姿が見えなくなり、笙の音だけが響いていた。彼女は今、スクリーンとスクリーンのあいだを歩いているのだと気づいた。すごい。描写されない1.5メートルの隙間に、確かな気配を感じた。まもなくして隣のスクリーンの左端から彼女の姿が顔を出すのだった。すごい。何チャンネルなのかわからないけど、大量にスピーカーの置かれた音響空間が、見えないけどそこにいる笙奏者の存在を定位していたのだ。

《IS YOUR TIME》東日本大震災の津波に被災した学校で回収されたピアノ。授業で習ったやつだ。世界各地の地震データの入力に応じて音が鳴る仕組みらしい。授業で見たとはいえ、美術作品は展示会のコンセプトにあわせてアレンジやコラボをしたり、展示スペースのために配置が再編されて変容するので、実際に現地で見るのは違う。

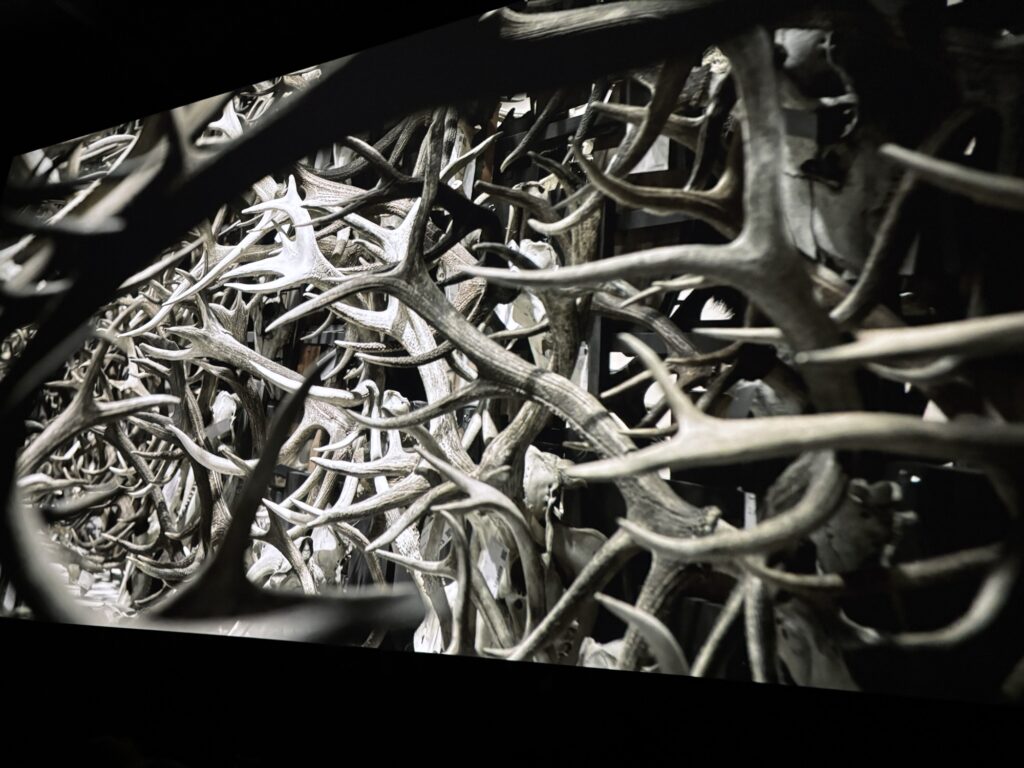

《ENDO EXO》はヨーロッパの博物館にある動物の剥製を丹念に撮影した映像だ。これに坂本龍一の曲があわせて上映されていた。すごいよかった。特定の思想を方向づけるものではない、静かで重みのある音楽だった。そこに、あらゆる動物の剥製の画。剥製にされた動物と剥製にした人間について、考えをめぐらせる時間がたっぷりと与えられた。ここでは音楽が、目の前にある現実を直視するためにはたらいているように感じた。音楽のもつ、とても強大でピュアな機能だと思った。こんなふうに音楽を使えばいいのか。

また撮影禁止で、アピチャッポン・ウィーラセタクンの映像《Durmiente》に坂本の《async》があわされたやつもとってもよかった。映像がよかった。スクリーンが2枚あって、片方は寝ているとある一人の定点映像で、もう片方は人種性別年齢さまざまな人(や動物)の寝顔の接写映像の断片の連続。交わらない人々が、夢を介して、交わるようなやっぱり交わらないような感じ。

横長の映像が、一列ごとに織られていき、こんどは一列ごとに時間を止められて画像になっていく。高谷史郎の映像。それに坂本龍一の音楽。音楽はべつに、映像をタイムライン的に読み込んでジェネラティブに生まれているわけではなく、元々あった。坂本龍一作品は、彼の曲がまずあって、それを受け取った各アーティストが自らのメディアを使って空間にいかに置くか、という形式のほうが多いのかな。俺もそのほうが興味あるな。何かを音に写像して生成するよりも、すでにある音楽を立体的に眺めたい。

人、多ェー。

坂本の制作にあたって(あるいは日常)の考えのメモみたいなやつが、一挙に公開されていた。接写でなければ撮影可だったので撮ったけど、ここに載せることは接写行為のような気がするのでなんかやめておく。紙一枚につき一つのフレーズみたいな感じで贅沢に書いていた。なんかアーティストってみんな、のちに展示されやすい形でメモしてないか? かさばらない? これらを壁一面に貼って一望できるようにしたりしていたのかな。でも貼るのってめんどいし剥がれるよね。一アイデアごとのアーカイビングの手間が大きいと、それをしてる間に次のアイデアをどんどん忘れてしまいそう。まずはとにかく書いて、あとでまとめて貼る作業時間をとるとか? その場合にしても、その貼る時間がわずらわしいように感じる。坂本龍一の思考のメソッドが気になる。

僕は考えを紙のノート(裏表使う)かiPhoneのメモに書くので、偉大になって死んでも、生前のアイデアをそれっぽく展示することが難しい。でもそれなりに試して最適化された結果がこれだからな。

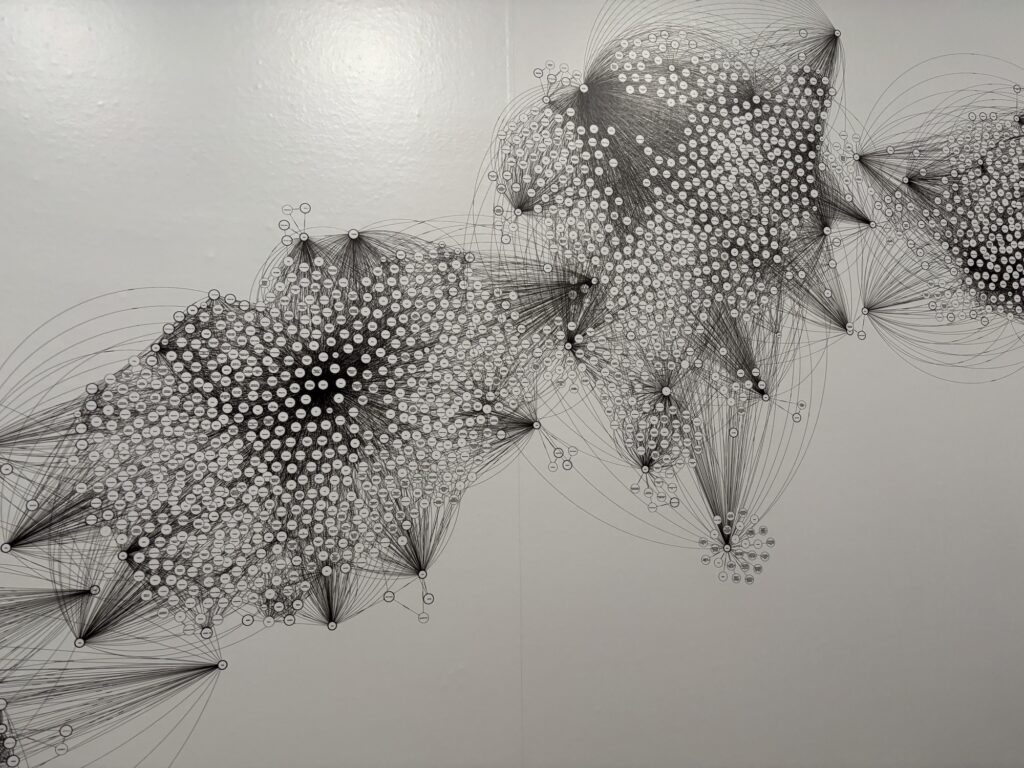

これはなんだっけ。説明を読み飛ばしたかも。

有名な、音ゲーの逆みたいなやつ。ピアノ演奏した本人の映像が投影されていた。追悼的な意味合いもあるのかな。

展示見終わった。所用で姉の家に泊まった。

姉は新しいぬいぐるみを買っていた。へび。伸ばしたら、昨日見たイレイザーヘッドにいっぱい出てきたクリーチャーと同じ形だった。名前は考え中だとか。姉はぬいぐるみを大事にする。

姉とスプラトゥーンした。二人で実況をしながら、バンカラマッチ未挑戦の姉にお手本を見せるという体で僕がバンカラマッチをプレイしたのだが、僕はデスしまくり、負けまくった。僕は「本当に信じて欲しいのだけど、いつもの僕はもっと上手い」と弁解した。姉の家の通信速度のためにラグが大きく、普段なら勝てているはずの対面も負けていると主張した。でも言えば言うほど僕が言い訳に必死でみっともない感じがしてきて、僕は汗だくになった。

汗だくになったからシャワーを浴びようとしていたら、一瞬横になったタイミングで身体が寝てしまった。レポートを書く予定だったのに。人とスプラトゥーンをするの、楽しすぎて良くないかもしれない。楽しさの限度額を超えてしまい、その後の疲労が大きい。今の僕は、楽しすぎることはしないほうがいいような気がする。激しく笑ったり喋ったりすると、予後が悪い。楽しかったぶんのツケを払わされる。

最近の個人的テーマである「依存性のものはあらかじめ避ける生活」の構築について考えると、オンラインゲームもおのずと射程に入ってくる。

友達とスカイプを繋げながらゲームをしていた時期とか思い出す。みんな僕より先に「じゃ、そろそろやめるね」と言っていなくなるのだった。僕はだいたいいつも、最後までいる人だった。なんか人生の縮図っぽいな。一人ずつ抜けていって、最後の二人になって、相手が「そろそろ終わりにするかー」と言って解散するとき、僕は寂しさとか悲しさではない、憂鬱を食らっていた。へとへとで疲れをともなう憂鬱だ。夜が更けてメンバーが離脱してゆくにつれ、実りある楽しさはどんだん減衰していく。いつのまにか惰性の快楽しか残っておらず、自分がそれにしがみついていたことに気づかされるのだ。

そういうの怖いし僕はオンラインゲームやらないほうがいいよ。スプラトゥーン、気をつけたほうがいい。友達を見るとぜんぜん僕の倍以上のプレイ時間がある人もいたりして驚くけど、彼らに比べても僕はとりわけ気をつけたほうがいい。危なっかしい。

依存症は治すものではなく、一生かけてつきあっていくものと言われる。イカちゃんたちの自助会に通おう。