9時に起きた。枕元の菓子と一緒に薬を飲んで、例の福利厚生のマインドフルネスアプリで瞑想したら、すぐに起き上がることができた。Good dayの予感がする。

僕がVlogの撮影をしたのと同じ日に、姉もプライベートで0歳の甥の育児モーニングルーティン動画を撮っていたらしい。示し合わせたわけでもないのに、同時多発的にVlogを撮るきょうだい。動画を見せてもらった。姉がてきぱきと洗い物や離乳食の用意をしていた。すごいなー。その後、甥の服を脱がせ、肌に保湿クリームを塗っていた。姉は余った分のクリームを自分の首や腕にも塗り込んでいて、それを見てなんだか胸がいっぱいになった。

もう一人の姉のほうはVTuberになってゲーム実況をしているけれど、このまえ動画の案として「デスするたびに弟の体に電流が流れるスプラトゥーン3」という企画を考えてるという話をされた。持ち武器がパブロの者にそれをやられるの、嫌すぎ(本当は嫌じゃない)。

プールに行って泳いできた。平泳ぎを400メートル泳いだ。午前はお年寄りの利用客が多くて、避けながら泳ぐのに注意しなければならなかった。泳ぐなら午後がいいな。

1年男子 長距離走 ポイントが落ちていた。風で飛びそうだったし、一応ポイ捨てゴミと判断して回収した。でもこのプリントの持ち主の生徒はこれを失っているわけで、彼が今ごろ困って先生に怒られたりするかもしれないと思うと、回収してよかったのか不安になった。

長距離走、苦手だったな。学年でも下位だった。僕は中学時代は陸上部で、主に走り幅跳びや110mハードルをやっていた。身体規格がほぼ完全に物を言うフィールド競技や短距離走に比べると、長距離走は走者の人間性?徳?みたいなものも実力に反映されるイメージがある。僕が所属していた部活の長距離メンバーたちは、テストや受験勉強などもストイックにやっていた。彼らは自分を追い詰めながら、前を見据え努力し続ける力があった。

鼻から吸って口から吐くのが基本です。口から息を吸うとのどが乾燥し、せき込むこともある。「3回吸って3回吐く」「2回吸って2回吐く」「2回吸って1回吐く」などを試し、自分に合ったものを見に付けよう。

こんなの、人生じゃん。フォレスト・ガンプ。自分に合った呼吸法を掴む必要がある。僕はまだ探している段階だ。

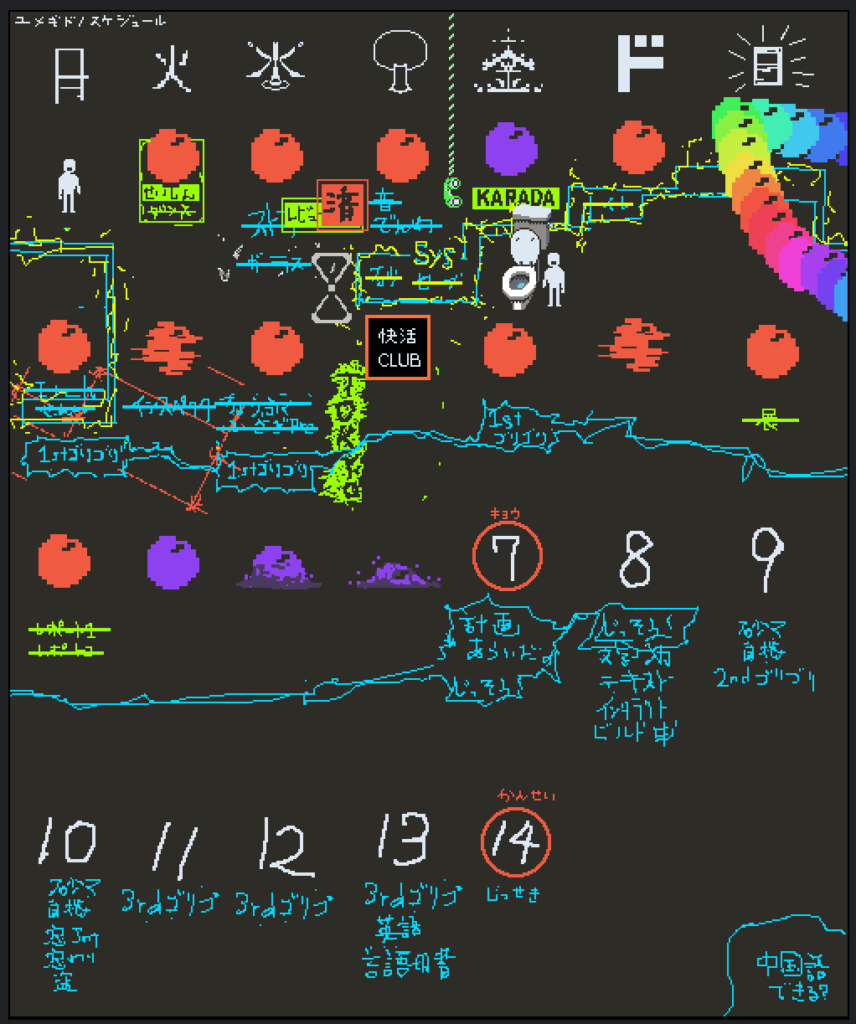

ユメギドの開発をしよう。本当にやるやつです。

ほとんど1週間何もできてなかったんだなあ。たしか、「張り詰めた日々は辛いから、意識的にゆるめよう」と考えた日があったな。その結果がこれなら、なんともいえない。開き直りすぎた。一向に終わっていないステージの洗い出しを、今日終わらせよう。

17時。猛烈に眠い。一寸昼寝するかも。

横になって、理想の絵を想像した。絵を描くことについて考えるとき、描きたいものがないことにまず困ってしまう。描きたい風景も人も物も模様も色もない。

理想の世界を考えたけど、難しかった。まず現実で僕が好きな場所のことを考えると、快活クラブが思いついた。一人一つ、部屋が与えられている世界がいいかもと思った。でもそもそも世界に他者が欲しいのかどうか、難しいところだった。他者を源とした喜びは好きじゃない。自分一人で完結する喜びがあればよい。でも、それでは部屋がいらないような気がする。他者がいることだけ知らされているが、誰とも関わることはない世界はどうか。幾何学的な部屋ではなく、泡のような空間に一人一人が閉じこもって、浮遊しているとか。泡がくっつきあって大きな塊になっているところがある、とか……。いや、四角い部屋でいいわ。

大きめの部屋で、床にL字型のプールのような窪みがあって、そこに水が溜まっている。ふと目をやると、さっきと水位が変わっている。高くなったり低くなったりする。他にも、天窓の大きさが日によって変わる。確かに自分の部屋だと確信できるほどには同一性を保っているけれど、部屋の要素はすべて関数で組み上がっていて、なにか息づいているような微妙な変化がある。プールの水に脚を浸けながら、部屋に与えられている引数を、帰納的に推測してみる。その引数が理想の世界における他者だ。ヒト型の他者はいない。そのような世界、が、割といいかも。

そのような他者って、もはや現実の自然と同じでは? 風や波でいいのでは。うーん、そういうなんだろう、理性で解き明かせそうな安定的なフィードバックのある変化とは、違うんだよな。僕の理想の部屋は。プールの水位や天窓の広さは、もっと人文的に変化するというか。人文的に変化ってなんだ。そこから帰納的な想像の喜びを汲み取るには、現実のさまざまな人文知が前提となってしまう。じゃあ、なんか色々だめか。現実の先にある天国を想像したいわけじゃなくて、現実の存在を前提としない、理想の世界を考えているので。

歴史があると良いかもしれない。部屋には、いつの時代ともしれない歴史書だけがあって、それが部屋の呼吸の仕組みを「気にならせる」手がかりとなる。他者の輪郭を推測する材料として、時間的な断絶のある人文知が与えられるのだ。これなら人文的な解読可能性に穏やかな人肌を感じられるかもしれない。自然法則のように堅牢ではないけれど、無視するにはあまりに生々しい部屋。ここに住む。歴史からは、さまざまな感情やパラダイムを読み解くことができる。あくまで知ることができるだけで、僕が身をもって感じることはできない。この部屋には歴史書しかなく、歴史書に載っているたくさんの王朝や争い、儀式、遺産や自然はないからだ。僕にできるのは、歴史から抽出できるおぼつかない人文的法則を、部屋に当てはめてみることだけだ。膝下に感じる水の冷たさの変化に、「何か」を感じることができる。このくらいの曖昧さ。

また、その他者は歴史のみに依存しているため、Read Onlyだ。僕が水をかき混ぜようが、影響はない。十分に複雑ならインタラクティブじゃなくていい。僕にとっての理想の他者は、そのような感じかと思う。

を、描く? どう描けば。

あー。深夜1時。昼寝ってなんだ。プールの疲れ? 17時の眠気にまともに取り合いすぎたのかな。いくら寝ても、眠気がとれない。まだ今日何もやってないことになる。ウー。頭痛がひどい。イレギュラーな浅い眠りをしたときの頭痛だ。なんでだ。頭痛て。眠くしたのそっちじゃん。脳、君ね、自分から眠気を発しといて、被害者面するな。白々しい……相手選手から接触を受けたときに過度に痛がる演技をするサッカー選手を思い出す。あの時間に行われていることって、サッカーじゃなさすぎる。

起き上がって作業しないとな。その前にご飯食べなきゃ。しんどい……。起き上がれない。ストレッチなどをしてみる。身体にやる気になってもらう。今のしんどさは、睡眠で解決するものではない。熱量を発生させるべきだ。こういう時のために枕元に置いておいたお菓子を食べて、ん? 運動と食事って逆じゃない?

食事の場合も、摂取したカロリーの一部が反応熱として放出されるということか。お菓子食べる。

寝そべってお菓子食べてるんじゃなくて、さっさと立ち上がれば夕飯を摂ることができて身体が活動状態になる。それをやるのが正解なのはわかっている。理屈ではわかっているけれど、僕にはスケールがでかすぎてできない。「立ち上がって夕飯」というプランは、遠すぎる。目的指向性のある行動をするには一定のワーキングメモリが必要で、今の僕の扁桃体の実行機能では足りてないのだ。

最近ワーキングメモリってよく言うかも。自分のできなさを説明するのにちょうどいいのだ。ある「できなさ」は、単に発達障害に因るものとも言えるだろうし、あるいはそれによる二次的な鬱や疲労に因るものかもしれないし、僕の場合は対人関係などの具体的な出来事から鬱や疲労に嵌ることも多いので、だいたい複合的な理由を含んだものだ。できなさの出力が一見同じに見えても、その原因の組成は毎回異なるから、「ワーキングメモリ!^_^」と比喩っぽい言い回しで済ませるべきなのだ。毎度事細かに犯人探しをしようにも、事件が多すぎて探偵が足りないからさ。原因より、対処に注力する。ADHDかどうかより、コンサータが効くかどうかの方がよっぽど重要なのだ。

あと、ワーキングメモリみたいな粗い語を使う方が面白いというのがある。自分を救うためには、精神医学について情報収集せざるを得なかった。しかしそうするとどうしても「認知の歪み」やら「マインドフルネス」やら「ADHD」やら「生活技能訓練」やら「セロトニン」やら「ドパミン」やら「自他境界」やら「愛着障害」やら、身も蓋もない概念で自分を腑分けして説明する羽目になる。それでいいというかそれが寛解への最短経路なのは確実で、僕はこれらの概念を整理してくれた精神医学にはめちゃくちゃ感謝している。

だがいかんせん、文学的じゃないのだよね。マインドフルネスアプリの瞑想音声にはいつも助けられているけれど、テクストとしてはあまりに読み応えがない。それでちょっと、悔しくなる。僕はまだ、文学未満のところでマイナスをゼロにする作業をし続けなきゃいけないんだな、と。僕はまだ生まれてないんじゃないかって思う。生まれる前に死んだのか? 僕は水子として、賽の河原で石積みをやらされている気分だ。石積みなんて、実にマインドフルネスな実践だ。

あとこのアプリは変な匂いはしないけど、コンテンツによっては精神医学概念はシームレスに「ゼロからプラスへ」の自己啓発に応用?援用?されがちだ。それはそれで文学的じゃなくて、生まれてないなあと思う。

など

言うとります、、が、、精神医学的な解析と文学的な表現は、別にどちらか一方でしかないということはなく、並行しておこなえるはずだ。「文学未満のところでマイナスをゼロにする作業をし続けなきゃいけない」というのは、思考が暴れすぎ(これを「白黒思考」と呼び、認知の歪みの一つとされます)。

2024年の僕が導き出した指針としては「へんに格好つけてユニークな闇に堕ちていくより、標本としてヘルシーに生きる道のほうを選ぶ」ということだ。ユニークな闇って、さほどユニークじゃないからな。『どうすればよかったか?』は、何十年も続いた統合失調症が、薬物治療を始めてから三ヶ月くらいで劇的に回復したのが、あまりに痛切だった。

ださく生きようず

なんにもしてない

深夜三時ですが、晩ごはん食べさせてもらってもよかでしょうか。。。

もう今日じゃないので日記終わる