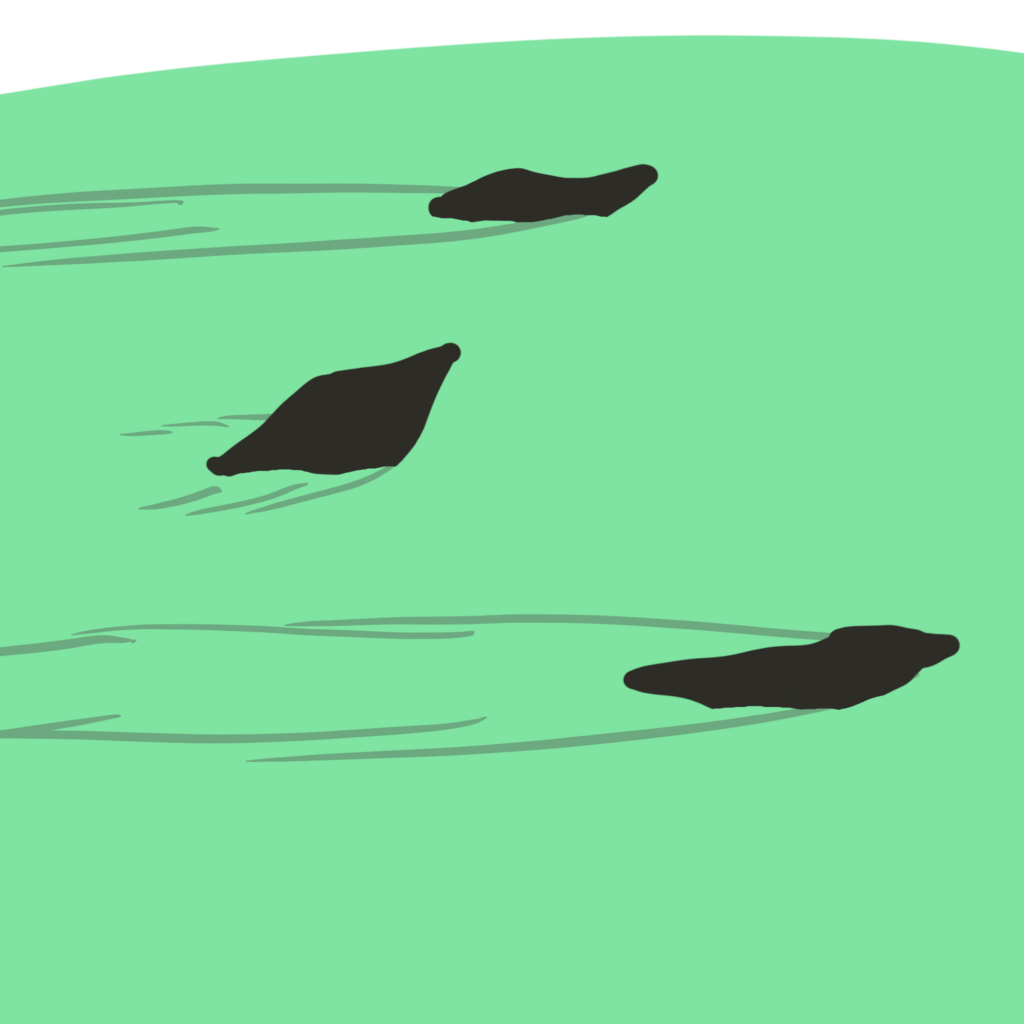

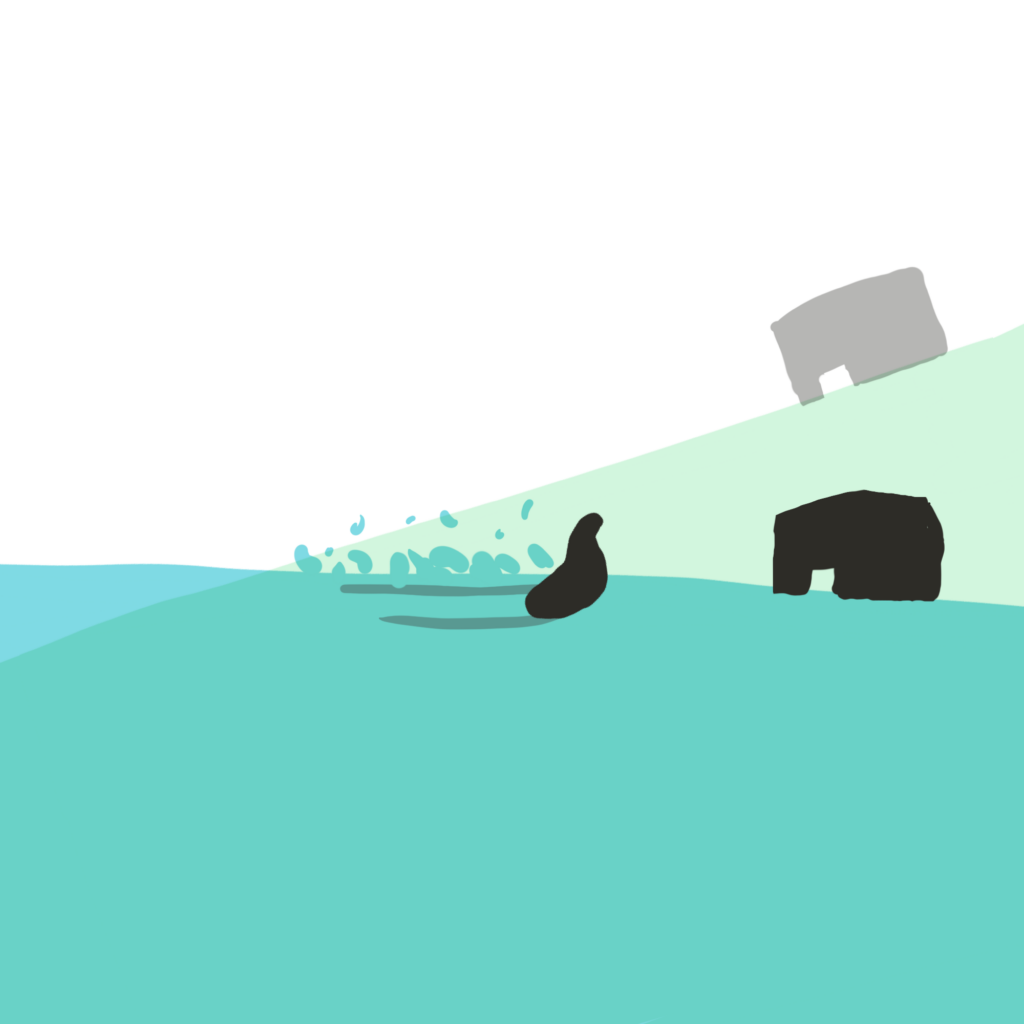

船が海面を渡っている。

船は目的地を目指して航海している。

船は自らが進むべき方角がわかる。

目的地のある方角を指し示すコンパスを持っているからだ。

目的の方角へうまく進めていない船もいる。コンパスの針が突然わけのわからない振れ方をするようになった船、コンパスが破損したために針が正確な方角を指せていない船、コンパスが本当に目的地を指しているのか自信がなくなった船など。

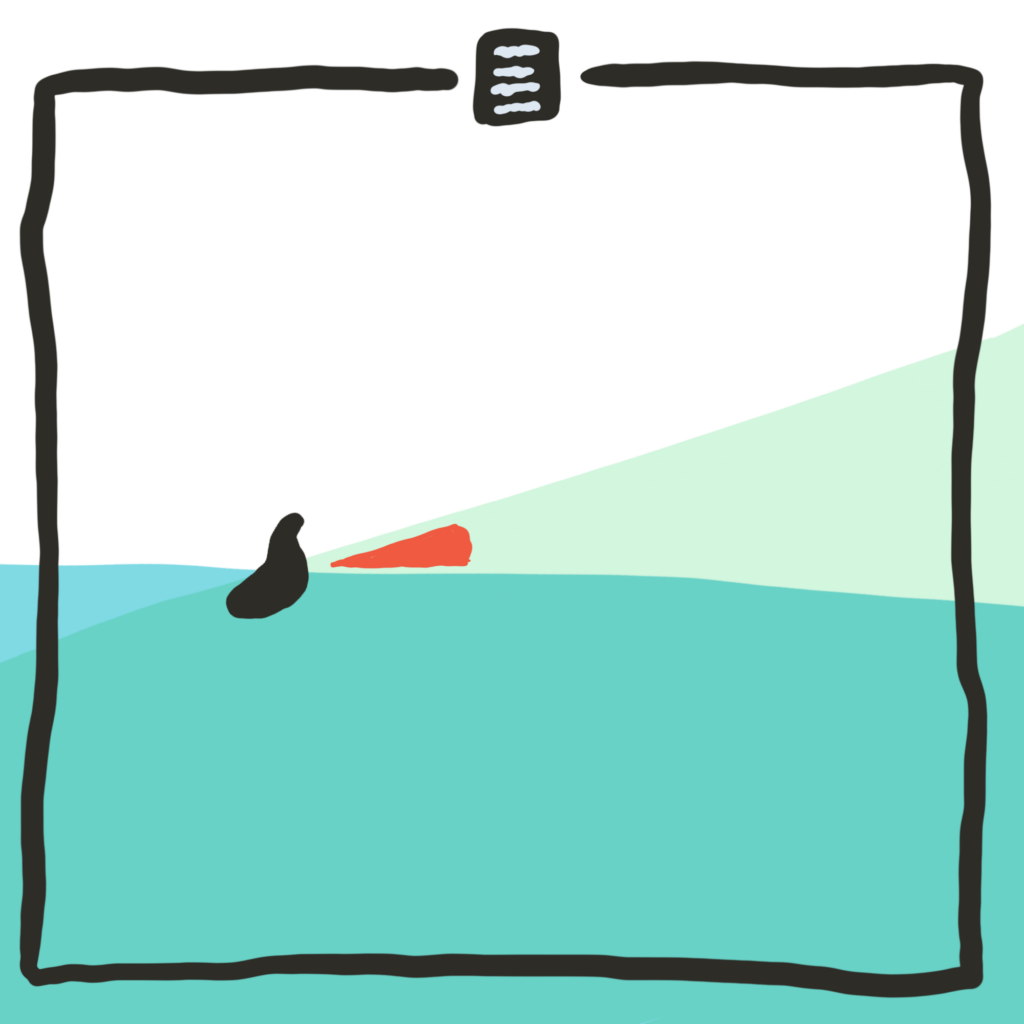

そのような船は整備所に頼る。

整備所はさまざまなサービスを備えている。コンパスの振れを正したり、欠損を修復することができる。しかし万能でもない。整備所へ寄ったところで解決を得られない船もある。

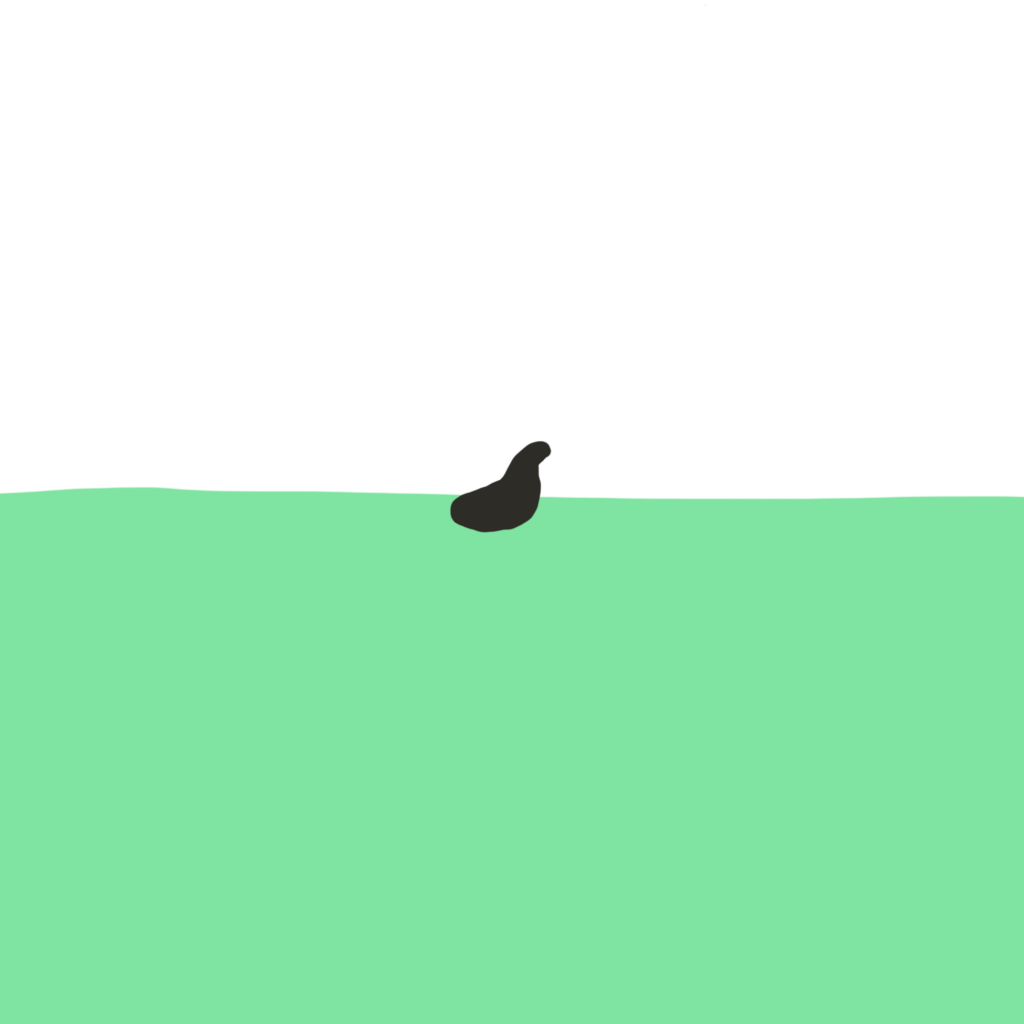

この船は幸いコンパスに異状がなく、航海を進められている。しかし、一つ悩みがある。

進みが遅いのである。同じ目的地に向かって進む他の船に、幾度となく追い越されてきた。同じように進もうとするも、船体がぷかぷか揺らぐばかりで、前への推進力がうまく出せない。

でも仕方ない。これは自らの船体の性質によるもので、壊れているわけではないから、整備所に頼ることもできない。そう考えている。

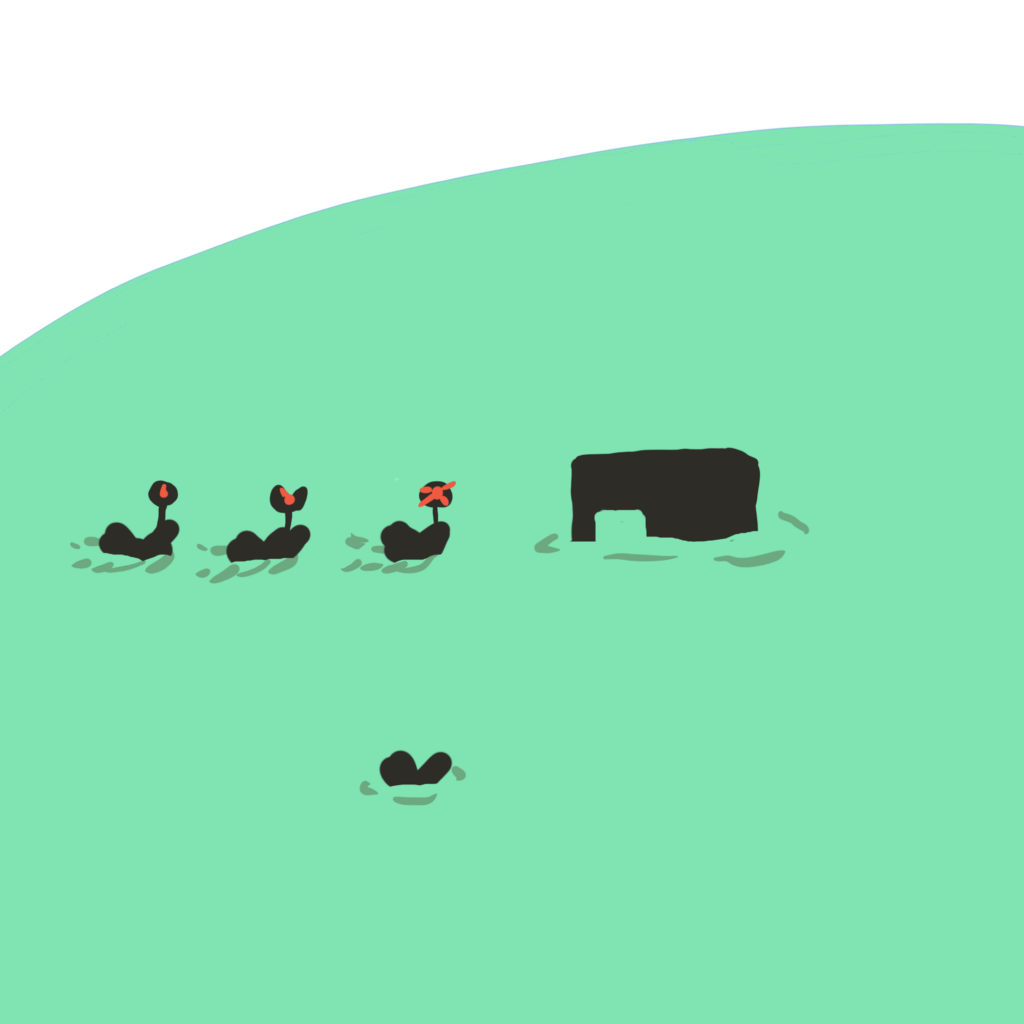

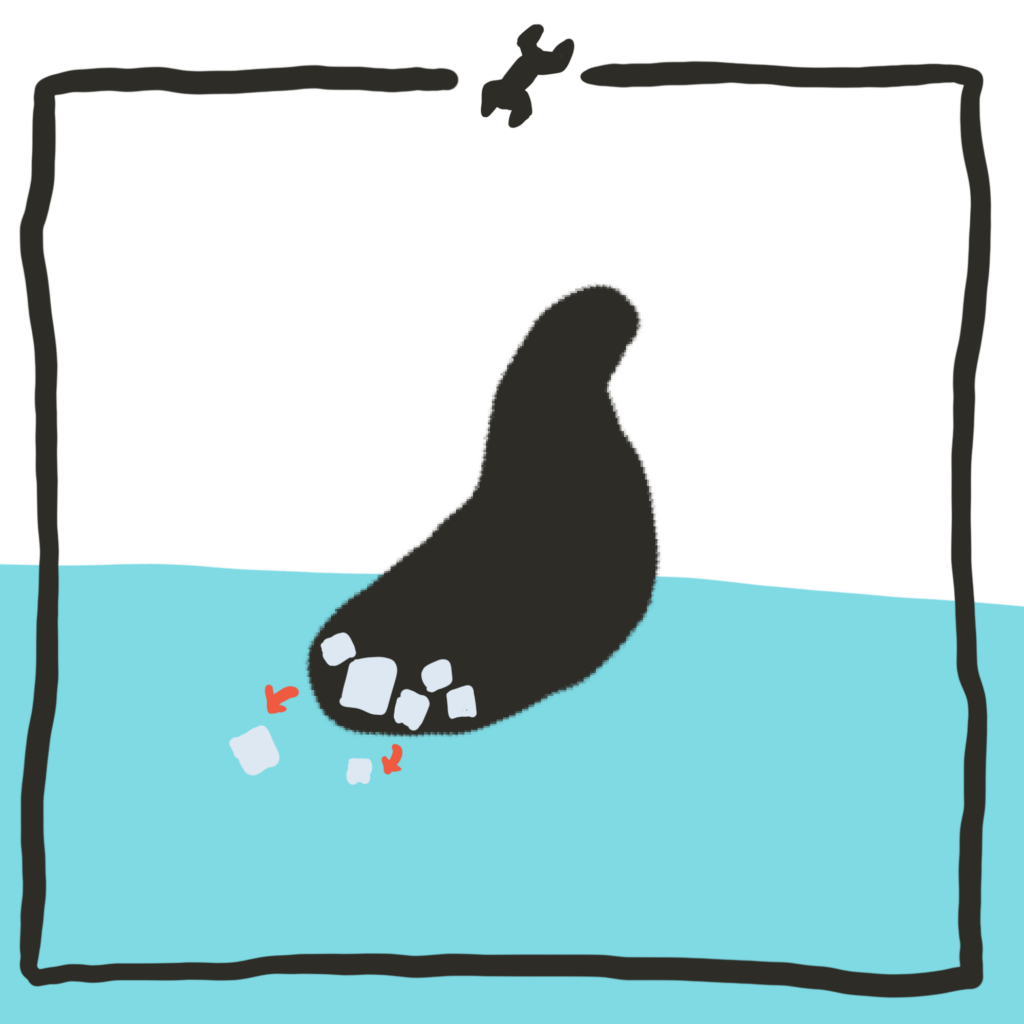

しかし、この船には一つ気づいていないことがあった。というのも

海は本当はこうではなく

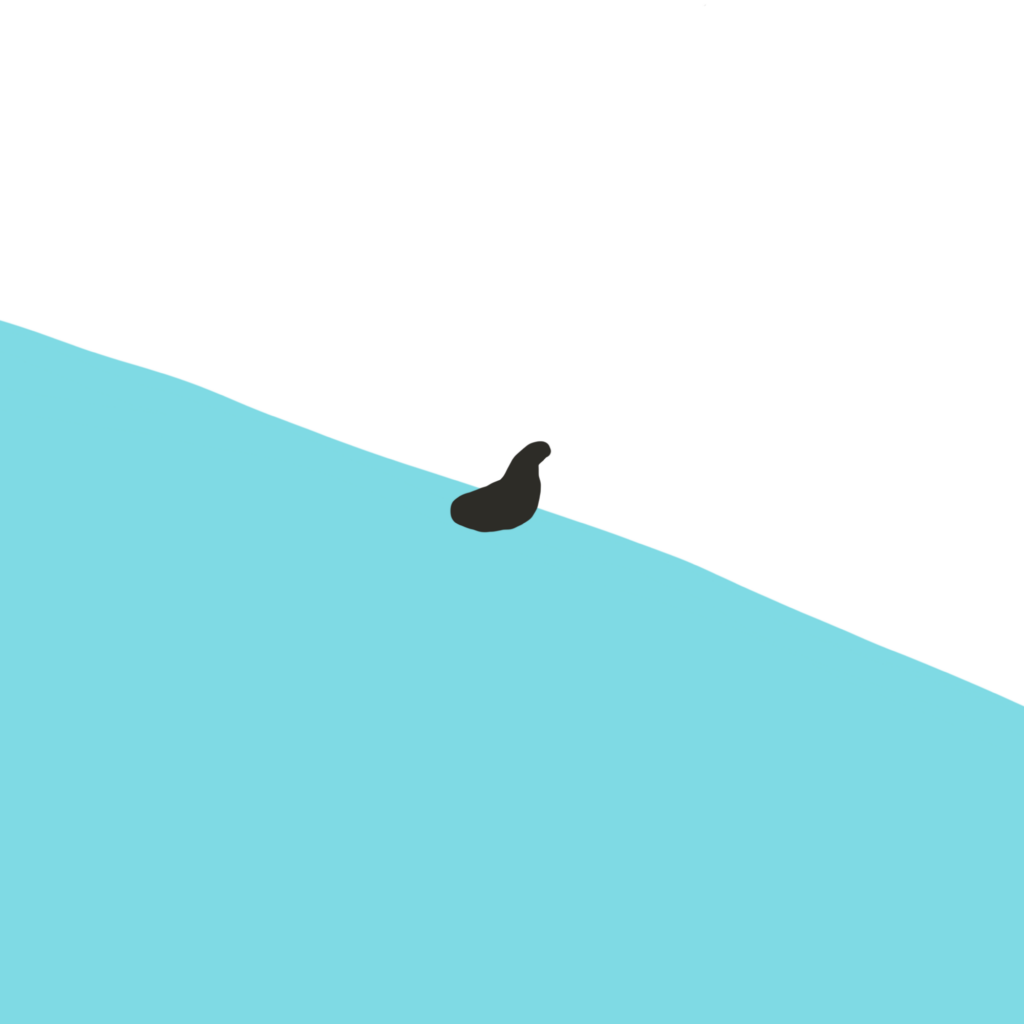

こうなのだ。

この船が海として見ている水平面は、実際の海よりも少し傾いていた。しかし船はそれに気づく機会がなかった。なぜならコンパスが示す向きは実際の方角と同じだから、今までの航海でも目的地に辿り着けてきたからだ。

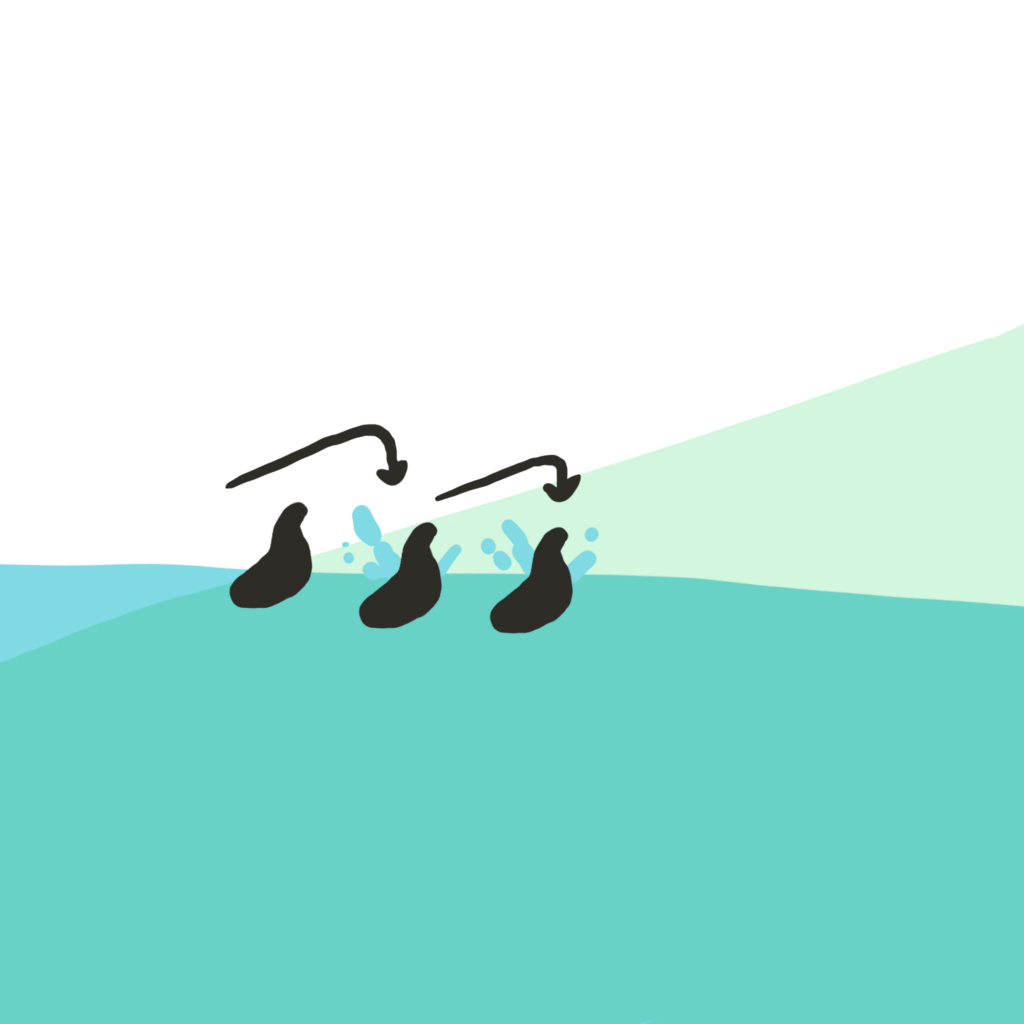

航行の進みが悪かったのは、自分の見える水平面にしたがって、斜め上に跳ね上がってしまっていたためだ。実際の海ではじゃぶじゃぶと大げさに着水して、そのくせわずかな距離しか進めない、ということを繰り返していたことになる。でも船にとっては、これが普通の進み方だった。

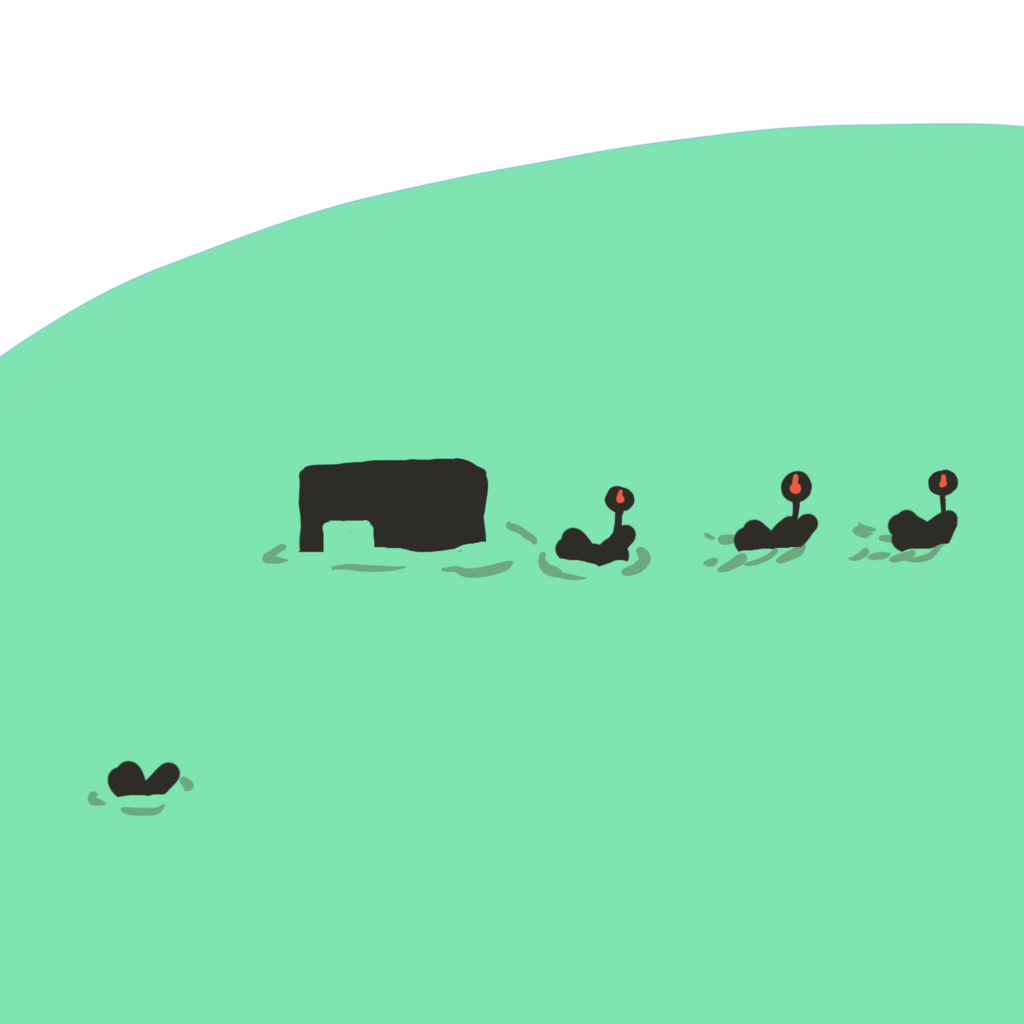

このような船も、整備所を訪ねてみると改善が見られる場合がある。整備所(の写像)の見える方へ立ち寄ってみるといい。

整備所に行ってみると、まずこのような海の傾きの「ずれ」の事実を船に自覚させるレクチャーが行われた。船は、まさか自分が異なる海を見ていたとはと驚いた。

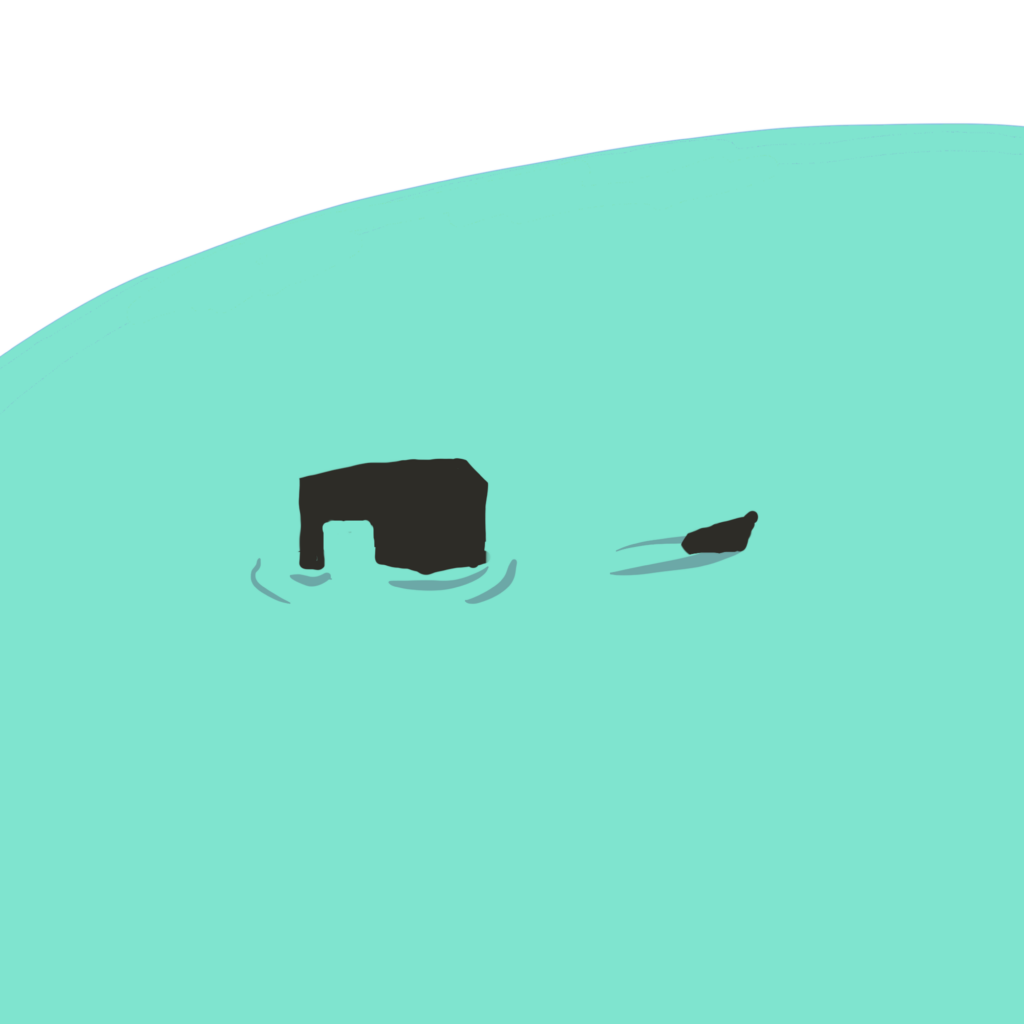

その後は修理が行われた。この船は船尾部に積載物の偏りが見られたため、取り除いたり配置をととのえた。造船の時点でそもそも偏りが生まれやすい構造だったようだが、同時に出航時の積荷係の仕事が悪かったことも原因かもしれない、とのことだ。どちらにせよ、船には知る由もないことだった。

整備所に別れを告げた。船はたしかに、以前より進みやすくなっているように感じられた。

積載物の偏りはまたしばらくしたら発生するため、道すがら整備所を見つけたら立ち寄るようにと言われた。

目に見える水面はいまだわずかにずれているような気がするが、悩ましく感じることはなくなった。どんな船と出会っても、みんな微妙に異なる海を見ているようだと気づくようになったからだ。

船は目的地を目指して航海している。

今日これ描いてた。これも描きながら考えながら描いた。描けば描くほど、描き足りていない感じがする。親友との電話で感じた精神科の在り方についての認識のギャップというのは主に海の傾きについてだ。

ある者の認知の中ではコンパスは適切に働いているように見えても、本人には見えない新たな次元からそれを観察してみると、コンパスが破損しているのと等価の不備が見つかりうるのだ。精神科は患者の思考する空間からは認知できない次元を多く持っていて、さまざまな角度から診察をおこなう。心理カウンセリングや一部の精神療法は、患者自身が次元を自らの思考空間に導入し、課題を自覚できるようになることを目指す。僕はこんなイメージを持っているのだ。

机運んだ。大きくて重くて汗かいた。

それしかなかった。