16時に起きた。17時半に起き上がってラジオ体操第二をした。昨日と動きが近い。祖母が「あんたがいつ起きてくるかわからんから、ベランダの植木鉢運びわたし自分でやったのよ。重たかったけど、自分でできた。おかげでトレーニングになったわ。使えない馬鹿息子もたまには役に立つことあるのね」と言った。

思わずギターを掻き鳴らしそうになったが、昨日祖母について考えすぎちゃった反省もあるし、今のは聞かなかったことにする。閉廷した。

散歩する気が起きないので、今から部屋の整理を進めてしまおう? うんー。やる気がdeny。瞑想でもしてみるか。デヴィッド・リンチはめちゃくちゃ瞑想してたらしい。

僕の理解では瞑想というのは、要するに何も考えないということだ。この何も考えないというのが人によってはとても難しい。今の僕はすぐに祖母のことを考えてしまい、頭が熱くなる。祖母に言われた過去の台詞なんて反芻しても仕方ないのに、僕の脳は自分が傷つくトピックをわざわざ意識の俎上に上げて思考しようとしてしまうのだ。瞑想は、こういう思考の悪循環を脱するために重宝される。

「何も考えない」というのは本当に難しいため、この状態に至るための方法論が色んな分野から開拓されている。

儀式的な作業に集中することはよく奨励される。決まった動作に全神経を集中することで、思考が湧き上がったらそれに気づき、「いかんいかん」と意識を動作に「戻す」ことで思考を手放す感じ。仏教が勧める写経や読経など。精神医療でよく使われるマインドフルネスも、呼吸や身体感覚、思考自体を観察することに集中させることで思考を無に帰すことを目指している。

あと、身体を極限状態に持っていくことも瞑想の方法論としてよくある。命がピンチのときは、人から言われた悪口などを気にする余裕などないので。有酸素運動や、サウナや滝行など。サウナ好きの双子から聞いた話では、神社や寺の前に長い階段があるのも、ある種身体を限界まで疲労させ、瞑想状態に近づけるための空間デザインと考えられるとか。稲荷神社の鳥居の連続も、反復による没入を狙っているのかな。

芸術も瞑想効果を備えているものがよくある。書道や茶道はまさに仏教儀式的なそれだ。抽象画やアクションペインティングも? コンセプト半分、瞑想半分という感じかな? 抽象画を理解したくてマーク・ロスコについての本を読んだとき「結局感性じゃん」と思ったのを覚えている。現代アートは理性の面が強いと思うけど、理性しかないように見える作品はあまり面白くなく、やっぱり作品のどこかに感性は宿っているように見えて、それへの没頭には瞑想的な体験がある。音楽なんかはリズムやハーモニーがある時点で感性で受け取らざるを得ない。僕は実感したことがないからわかんないけど、クラブなどで、ビートを全身に受け取ることで没入するトランス状態は、瞑想が目指している状態と同じようなもんなんじゃないかな。低音を重視する人ほど、そのトランス状態に自覚的なイメージがある(適当)。サウナ好きのMさんは、昔はクラブで踊っていた人が歳とってサウナに通うようになる流れが多いって言ってたな。そんなMさんは、落ち込んだときは『2001年宇宙の旅』を見るようにしてるらしい。2001年宇宙の旅も、明らかにトランスなパートがある。

スポーツ選手がメンタル強いのも、運動が思考の状態を切り替える訓練になっているからだ。ネテロがやっていた感謝の正拳突きと祈りもそれだ。瞑想も突き詰めればすごいらしく、何かに「至る」らしい。デヴィッド・リンチが熱弁してた。実感したことがないから僕にはまだスピリチュアルだ。スポーツのゾーンに入るというのは、それなのかも。

こういう、なんとなくの、僕の理解。別に意識的に瞑想と言わずとも、多くの人は日常的に適度に何も考えない状態になるらしい。何も考えないことのメリットは大きい。脳が休まるし、気が散らずに淡々と作業を続けられる。トラウマや不安に執着しすぎない。あとアイデアが思い浮かぶ。僕はいつも何も考えないの逆だから、脳が休まるの逆で、気が散らずに淡々と作業を続けられるの逆で、トラウマや不安に執着しすぎないの逆で、アイデアが思い浮かぶの逆、アイデアは思い浮かばなくはないか。

多くの人が頭の中で喋っているらしいが、その形式や程度には個人差がある。内面の対話が言語的にくっきりしすぎている人もいれば、感覚やイメージベースのため自分が何を考えているのかをうまく言えない人もいる。そしてどうやら僕は、標準より言葉で喋りすぎているらしい。ので、最近はこのお喋りを落ち着ける訓練をしている。姉の会社の福利厚生で使わせてもらってるマインドフルネスアプリとかで。心の体幹トレーニングみたいなものだ(体の体幹トレーニングもしている)。日記を書く行為も、指で文章に起こせるスピードにまで思考を抑えるものとして機能しているかも? 思考はブンブンぶん回っているけれど、書く速さには限界があるから、リードを繋いだ犬みたいに遠くへ行きすぎないようにできている。そのことの何がメリットなのかはわからないけど。陰謀論など、あまりにファクトと乖離した思想に傾倒するリスクは抑えられているかもしれない? どうだろうな。安部公房の『箱男』は「文の量」が一つのリアリティとして機能していてすごく面白いと思った。小説の語りにおける時間の伸び縮みを解剖して、開きにしていた。それと同じようなリアリティがこの日記にもあるかもしれない。書いているだけの時間を使っているということが、揺るぎない記録としてある。「瞑想でもしてみるか」と書いてからここまで、僕はまだ瞑想していない。その「まだしてなさ」がこのページには表現されている。

僕は意識があまり好きじゃない。大したことないから。これは僕にしかわからないことだが、大したことがない。マニュアル操作で、順序だてて導いたものは、しゃばい。もっと脳を放牧して、バードストライクが起きるまで待っていたい。弾ける回路に任せてオートマティックに吹き飛んでいる状態が豊かだと思う。心の闇を白衣を着て深掘るのは面白くない。深掘りは必要だとは思うんだけど、そうして得られた自己分析の成果を、最終的にまとめて救いとして出力するのは無意識がやってくれることだ。と思う。

瞑想するわ。した。

自分が大丈夫なことを示す一番の手段は、行動をすることだと思った。

衣装ケースを積み重ねたら、床が見えた。埃がひどいのでマスクをつけた。

もっと床を広げたい。色々ある。アクリル絵具セット、革靴、棚に入らなかったぶんの本、炬燵用テーブルの脚。昨日は柔道着を見つけたが、剣道着も出てきた。こんな武道と無縁の者の部屋に。そういえば中学三年生のときに、剣道部に所属していたんだ。すぐに幽霊部員になったけど。卒業時に寄せ書きを貰ったけど、後輩にまったく認知されていなかったので余白も内容もすかすかだった。それも捨ててないはずだから、どっかにある。見つけたいな。

あと昨日解体したベッドフレームや水色や桃色のコンポーネントもべつに消失したわけじゃないので、部屋のどこかに再配置しないと。おもんね〜。現実って、インベントリみたいな機能がないのね。こりゃスペースデブリ問題も起きる。Unpackingはゲーム内オブジェクトをデータ化することを許さず、空間を占め続けさせることで批評性を提示している。製造されたプロダクトはあり続ける。クローゼットの奥に追いやって、目を逸らしても、放っておく限りなくなることはないのだ。そういえば、ドラえもんが宇宙に飛ばしたバイバインって大丈夫なの? 宇宙の膨張速度って指数関数よりも速いの? 調べたら、単純計算だと一日で宇宙が埋め尽くされるので全然だめだった。しかし意外と議論の余地はあるらしい。相対性理論を考慮すると膨らむ速度が光速を超えることはないため、あるタイミングから体積の増加速度は抑えられて質量だけが増大する=ミチミチになっていくことになる。なるほど! そのミチミチは胃に入ったのと同じとみなせる状態なので、食べた栗まんじゅうは増えない作中の法則に照らすと増加がストップすると考えられる、という意見があった。ははーん。ブラックホールにはならないのかな。体積の増加速度が抑えられたときってそれ光速に限りなく近い状態なのだから、そもそも時間がほぼ止まっているのか。うーむ。これ面白いけど面白くないな。そもそもバイバインが質量保存に反しているから、前提の捉え方次第になってくる。どうあがいても空想科学だ。

いったん自分が何をしたいのかわからなくなってきたから、お布団を広げて横になった。昨日は「ベッドを解体する」という目標に向かって行動していたけれど、今は何を目指しているのかわからない。ベッドを解体したのは、部屋の可動域を増やして開発環境を改善につなげるためだ。部屋の可動域を増やせば、椅子に座りながら動いたり回ったりできるし、座れずに立ち上がってもこの部屋から出ずに、その辺の床でストレッチしたりして多動性を満たせる。デスクから極端に離れにくい。

スタンディングデスクを買おうかな。なんか立ちと座りを切り替えられるデスクもあると聞く。少し情報収集する。今コーヒー飲んでるけど、コーヒーを飲んだ直後ってかなり頭が冴えるな。コンサータと大して変わらないくらい明晰になってる気がする。今まで全然気づかなかった。僕がコーヒーのこと大好きなのって、実はカフェインの虜になっていただけなのか? 同じ量で比べると、コーヒーのカフェイン含有量はエナジードリンクよりも多いらしい。てかカフェインのカフェってコーヒーのことか。今気づきました。親友はモンスターエナジーを毎日飲んでいる。あとニコチンもカフェインと同じく交感神経を優位にする。喫煙もカフェイン常飲も、それぞれが自分を社会に適合させるために必要な養分を補給する行為なのかも。

僕も含め、社会ってこういう状況の人がたくさんいるんだろうな。社会が求めるドパミンの値がどんどんシビアになっているから、ニコチンやカフェインで補強しないと間に合わない人がたくさん出てきている(その一方、喫煙者は迫害されてきている)。昔、仲の良い友達に「トロヤって煙草吸わないん?」と訊かれ「吸わない」と答えたら「なんで?」と尋ねられたことがある。吸う理由ならともかく、吸わないことに理由が必要なのか? と当時は困惑したけれど、もしかすると、喫煙者の彼の目からは僕は「吸うべき人間」に見えていたのかもしれない。「吸えば助かるのに…」って思ってたのかな? でもまだニコチンの真価を知らない身としては、健康リスクや経済リスクを考えるとやっぱりどうしても吸う気にはなれないな……。コンサータの方があらゆる面でましだから、これでどうにかしたい。コンサータは医療費控除が下りるのに対して、煙草は余分な税金を取られる。

親友がこの前言った「自分が別人になるのが嫌だ」の意味がわかった気がする。僕にとって喫煙は、自己を変革する決定的な分水嶺だと感じる。そしてそれは、怖い。知らないまま人生を終えたい。やっぱり依存物質に対する忌避感は大きいかもな。と、コーヒーという依存性ドラッグを飲みながら思う。コーヒーについてはもう飲んでしまった側の思考でしか考えられない。

2025年になってからまだ酒を飲んでいないけれど、このまま飲まずに人生を終えたいな。アルコールはダウナー系だから、煙草やコーヒーのように仕事頑張るぞ的なドラッグにはならない。飲めば生活にノイズを招き入れることになるのは確かだ。僕はノイズに弱いから、飲まないほうがいい。しかしお酒のことを考えると、ただちにめちゃくちゃ飲みたくなる。飲みてー。飲みてーよォ。文化として花開きすぎてて、知らないままでいるのがもったいねーよ。絶対すごい美味しいやつあるじゃん。パートナーの家に常備してたテキーラも、好きだった。冷凍庫にテキーラがいつでもあることに、言いようのない安心感があった。でもその感情回路も「飲む側」の世界の内側のものでしかないんだろうな。飲みたいことが、一番の飲まない理由かもしれない。

依存物質って規制のラインが理に適ってなさすぎる。WHOがグローバルスタンダード的な規制基準を出したりしないのかな。国によって明らかに健康被害の大きい資源が規制されないのは文化的な要因が強いというけど、それってつまり、addictedな官僚がaddictedな国民の顔色を窺ってaddictedな会議で「まったく、しかたなddictedね〜」と許しているということでしょ? それって情けなくね。まあ禁酒法の失敗とかで、本当に無理ってことになったのかな……(ChatGPTに訊いて)そうか、貿易上やめるにやめられないという事情もあるのか。僕が考えることなど、すでに考え尽くされているな。でも国がSNSを規制してくれれば、脱法SNSは流行るだろうけど、少なくとも僕はSNSをやめる自信がある。

↑ずっと何の話?

俺がいちばん依存しているのは、日記だろ。

なんだっけ。スタンディングデスク調べようとしてたんだ! 調べる。立ち続けるのもどうせ無理だろうから、昇降式で座りと立ち両方に対応してくれるものがいいな。わーさっきも同じこと書いてる! ヒー。

バランスボールも失敗したし、ポモドーロテクニックもだめだった。それっぽい方法論が通用しないのが僕だ。スタンディングデスクも、今抱いている期待通りにはいかないと思う。僕のための環境として重要なのは、型を解体してゆくことだと思う。動かない机より動く机の方がいい。床も広ければ広いほどいい。その意味で今使ってるサブモニターとゲーミングチェアのどっしり感は僕の気質に反目しているかもしれない。リサイクルショップで買った古めかしいこの机が、そもそも固定要塞すぎる。ノートPCひとつでゲーム開発ができるなら、開発場所を自室にこだわる必要すらないわけで……。でも、あちこちノマドするのも、それはそれで頭の中が冒険になっちゃって集中できないんだよな……。ノマドワークはそもそもルーティンを諦めている。制約自体を諦めることだ。制約を廃すことと、型を解体してゆくことは違う。僕はしなやかな制約で、自分を管理したいんだ。今、何考えてるんだっけ。昨日から興奮状態だな。そうか、今やってるのも、衝動的なイベントだからか。ただのいつものか。この高揚感を、ユメギドの進捗と誤認してはいけない。一時的な快楽にすぎない。でも今やっていること自体は、ユメギドの進捗だと思う。この微細な違い、大事ですからね。メモ取らなくて大丈夫ですか?

僕が昨日発見した一つの真理は「物の上に物がある状態は、最悪」ということだ。そのようなコンポジションに関わると、呪われると言ってもいい。日常にハノイの塔があってはいけない。本の上に本を置くのはやめよう。ある本を取り出すとき、その上にある本は崩れ、床に散乱する。そのぶんカオスが床面積を侵食する。僕はそれを戻さない。床のカオスはアメーバのように大きくなり、気がつくと僕の陣地はなくなっている。

デスク買った。明日届く。

次は、床をもっと広げるための行動をする。「床面積を広くする」を目的にする。

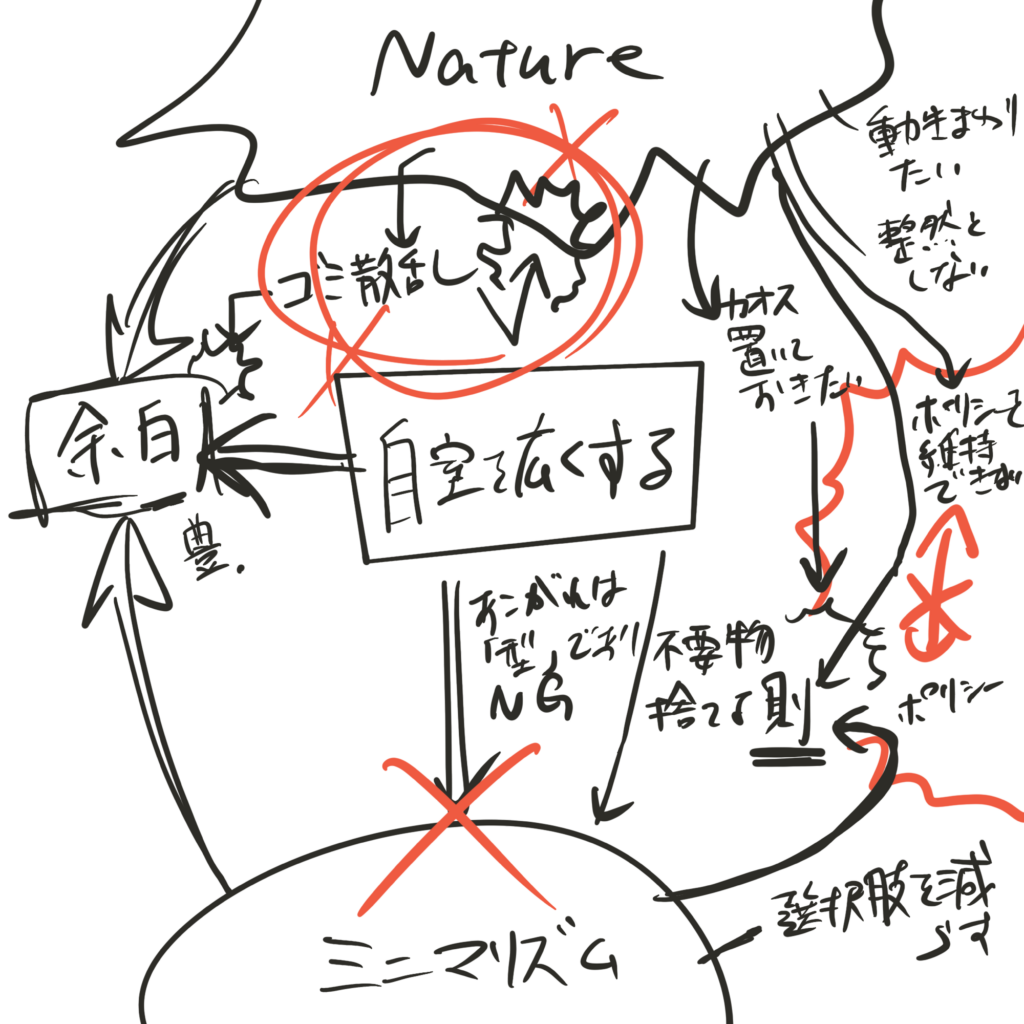

「Nature」と「ミニマリズム」の止揚概念として「余白」を考えた。これが、僕がひとまず目指すべき空間デザイン則だということにした。

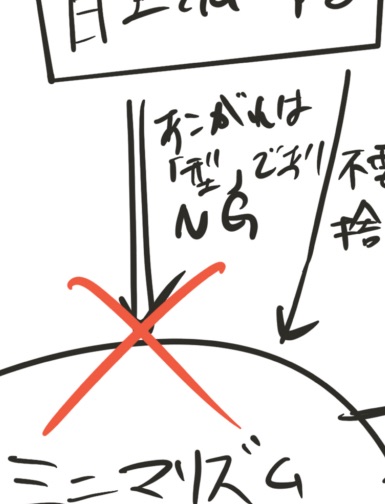

まず直接的にミニマリズムを達成するのは無理だ。特定の「イズム」を指向すること自体が「型」で、それは教典を頭の上にのせてバランスを取ろうとするようなものだ。ハノイだし、行動範囲が狭まる。何より僕の多動性があるから、不可能だ。教典は落ちる。

でも気が散るような選択肢をむやみに増やさないのは、こちら(Nature、ここでは僕固有の性質を考えることが重要だから、単にADHDとは書かなかった)も望むところだ。僕たちが目指しているのは、余白があることだと思った。ミニマリズム的には「物がない」と表現するところを、「余白がある」と言いかえると途端に馴染んだ。

僕にとっては、あるほうが思考の探索空間としての余白を作ってくれる物があるからだ。初音ミク?のフィギュアとか。本もだ。本はある方がむしろアクセスできる世界が広くて、手がかりになる。ただ、思い出の品系が……ちょっと悩ましい。

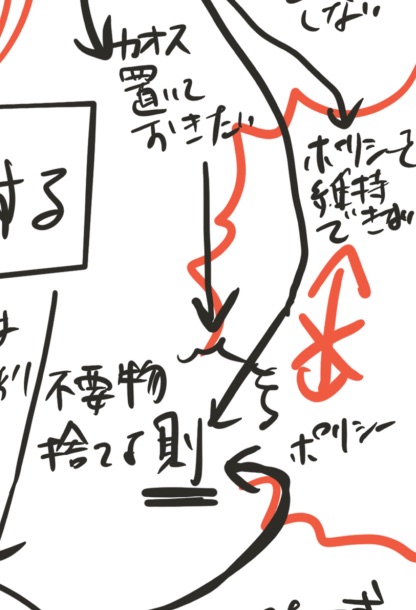

ここからが困ったところ。余白の達成手段として空間を圧迫する余計な物を捨てることになるのは明らかなんだけど、今日明日に捨てたところで物はまたどんどん増えていく。だから、恒久的に適用できる「こういうのは捨てる、こういうのは置く」みたいなポリシーを作って自覚する必要があると思う。んだけど、それが、無理な気がしてる。「型」に近づいている。僕はポリシーを維持できないのだ。

どうしようって思ったけど、それは実際に物を捨てながら考えていくほうがいいな。臨床例が欲しい。

そして、これはミニマリズムとか余白とは関係ない現状の僕の苦しみそのものなんだけど、僕は性質として、片付けられない。必要なものも、不要なごみも、等しく撒き散らしてしまう。そしてこれ自体が、僕の性質を締め上げている。散乱した物は床面積を圧迫し、僕の行動範囲を制限し、僕は居心地の悪さを感じて鬱っぽくなる。脳内でも同じことが起きている。頭の中がとっ散らかっているから、ちらつく余計なこと(祖母に嫌なことを言われたとか)に思考を割いてしまって、ワーキングメモリが圧迫され思考の範囲が狭まり、やるべき仕事ができず鬱っぽくなる。

この自爆のループが、僕の悩みそのものだ。好き放題に生活していると、あっという間に自分で「余白」を潰してしまう。だからここに制約が必要になる。

でもNatureを無理やり抑えつけるような対策は役に立たない。「ごみはその場で手放さないで、ちゃんと捨てるようにしよう!」と意気込んでも無駄だ。僕はごみを捨てるより早く意気込みを捨てる。ポリシーは維持できない。もっと外的な環境調整で、無理なく床を汚さないようにする工夫があるといい。

たとえば、ゴミ箱の蓋は明らかに不要だから外すとか。蓋があるせいでごみをその辺に投げてる。なんでこんな明らかな障害を自分の部屋に迎え入れていたのか、わからない。惰性でやってきたからか。ゴミ箱がそもそもいらないな。どこからでも手が届く巨大なゴミ袋を置くとかいいかもね。二つ懸念点が浮かんだ。まず、ゴミ袋に関しては祖母の管理が厳しい。ごみを凝縮して少しでも無駄をなくしたいから、あんたの部屋の袋に入ってるやつ全部これに詰め替えなさいとか言って8割くらいすでに入ったゴミ袋を渡してくる。ごみをゴミ袋からゴミ袋へ移し替えるという意味不明の行為を強いてくる。拒否しても許されず、そのゴミ袋を僕の部屋のドアノブにかけてくる。自室を出るためにノブを下ろすと袋がどさっと落ちる仕組みになっている。クソババア。それは何イズムなんだよ。もう一つの懸念点は、その大きなゴミ袋が満タンになったあと、結局僕はゴミ袋をまとめるのをさぼって床にごみを散らかしてしまいそうということだ。

↑は具体例だけ!ど、こんな感じで僕が自然に部屋の余白を保てる環境調整を考えたり試したりしながら、豊かな自室を維持するルーティンを目指したい。ゴミ袋に関する二つの懸念点の解決策は、まだ思いつかない。不安だな。

今からやることがわかった。二点です。

・不要な物を捨てる。(捨てながら、自分なりの要不要に関するポリシーを決めて、再現可能なガイドラインをつくる)

・部屋を散らかさないような仕組みづくりをする。(場合によっては祖母を