あまり記憶がありません。

吐き気と身体の痛みで朦朧としていた。調子が悪くて、ご飯中に適当に流していたアオのハコという学生青春アニメに怒ってしまった。「どいつもこいつもお風呂上がりみたいな顔しやがって」「なで肩の者ばかりなのが許せない」などと供述。好きな方、本当にすみません。

外はすこし雪が降っていた。

電車に乗る。黄色砕けている。東大駒場キャンパスに向かっている。『ゲームオーディオ研究の過去・現在・未来』というシンポジウムを聴講しにいくため。

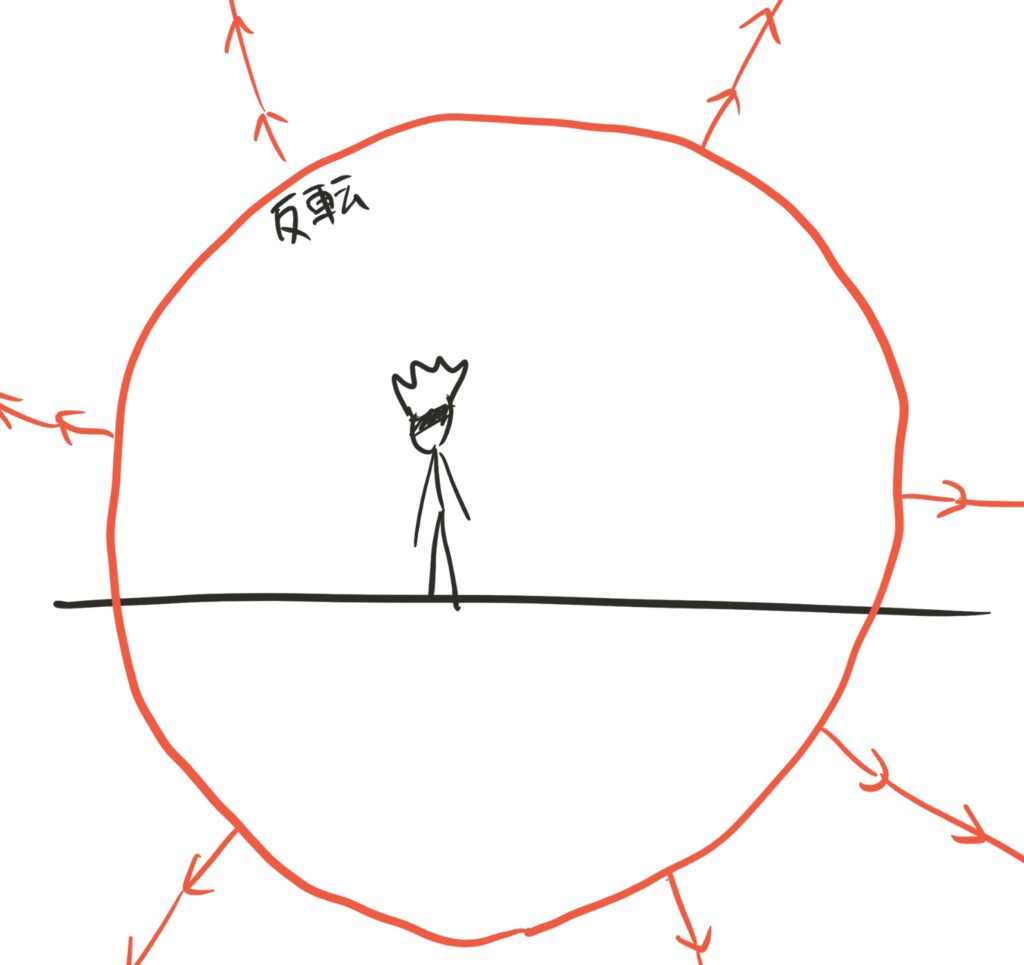

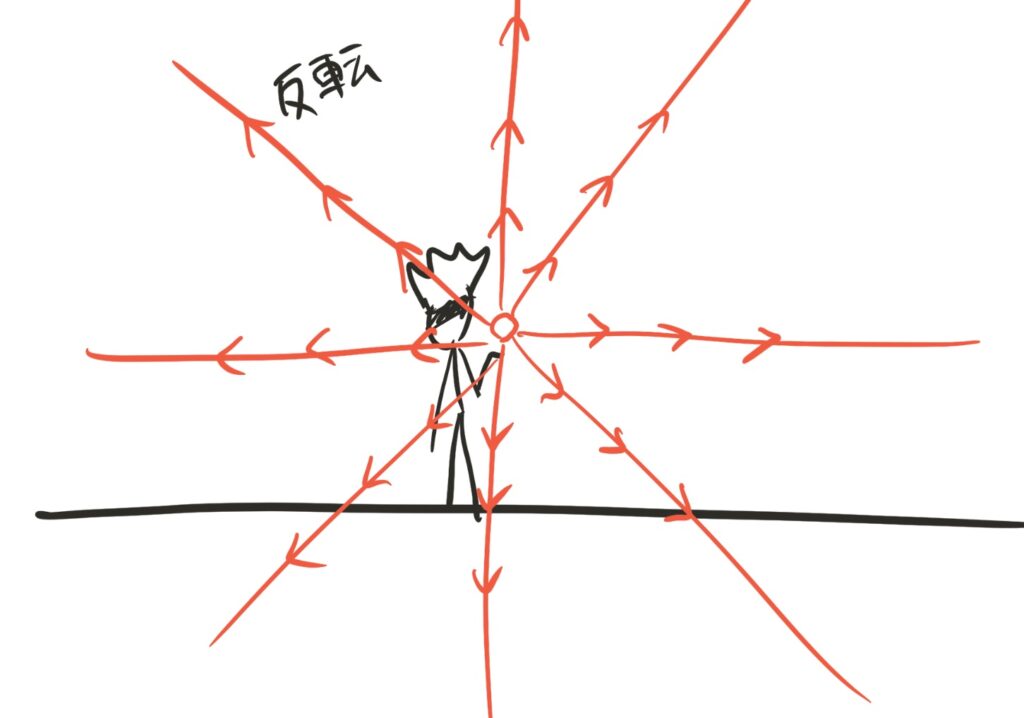

電車の中で五条悟の無下限呪術を、術式順転、反転、ニュートラルの各場合を包括して表せる無限級数をChatGPTに訪ねながら一緒に模索するのにはまっていたら、間違えて急行に乗っちゃって、駒場東大前駅を通り過ぎてしまった。

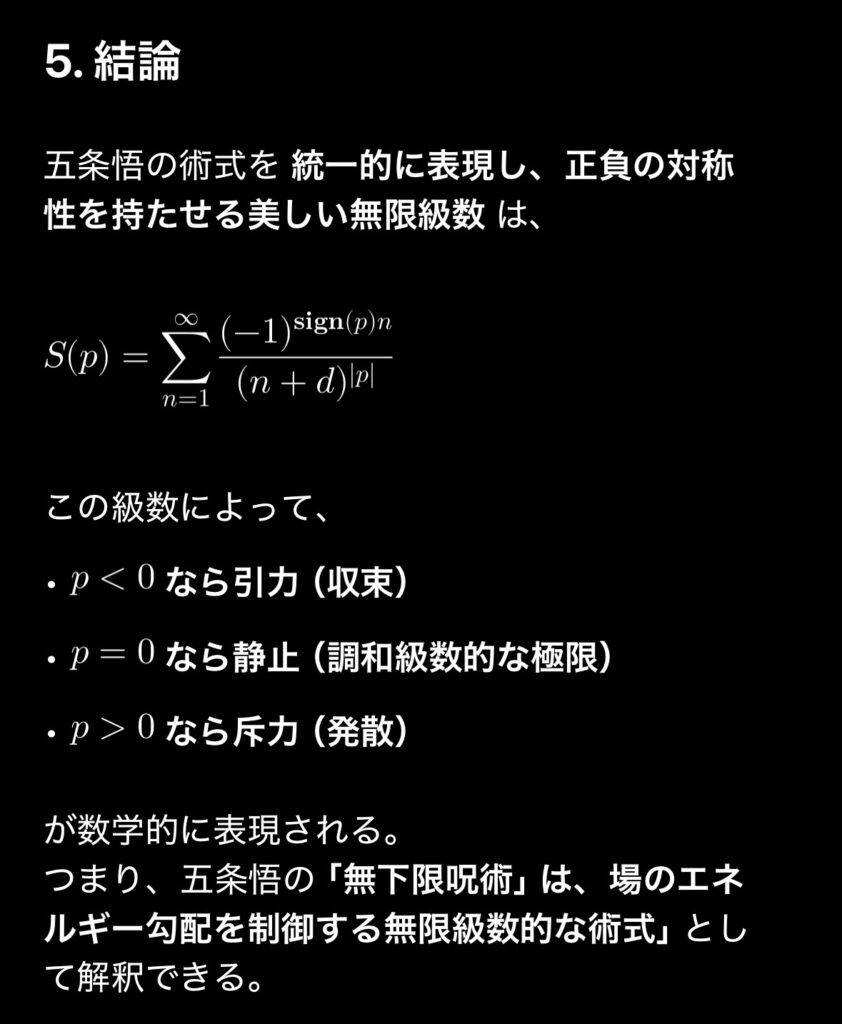

数式は初めはもう少しすっきりしてたんだけど、あくまで術式順転は呪力(ネガティブな感情から生まれる負のエネルギー)のそのままの出力、反転はそれを正のエネルギーに変換するというニュアンスを加味して、0未満、0、0より大きいという3パターンに対応するパラメータにしようとしたら、signとか入ってきてあまり綺麗じゃなくなった。

数式の妥当性や美しさはともかく、無下限呪術を「重力のポテンシャルエネルギーの地形に山や谷を作る能力」というふうに解釈できた。そのノリで、「ブラックホールを操る能力」と言ってもいいかもしれないと思った。

通常時の五条悟は、ある半径のブラックホール的な球体の内側にいるイメージ(本当にブラックホールだったら五条は見えないので、あくまで”的な”)。ブラックホールは近づけば近づくほど時間の進みが遅くなるので、アキレスと亀の要領で外からの攻撃は球体の境界(事象の地平面)で止まってしまう。このブラックホールは、アニメの29話で「順転と反転をオートマで常時発動している」と言ってたから、何もしてないんじゃなくて、赫と蒼を同時に出し続けることで成立してるらしい。キャー!

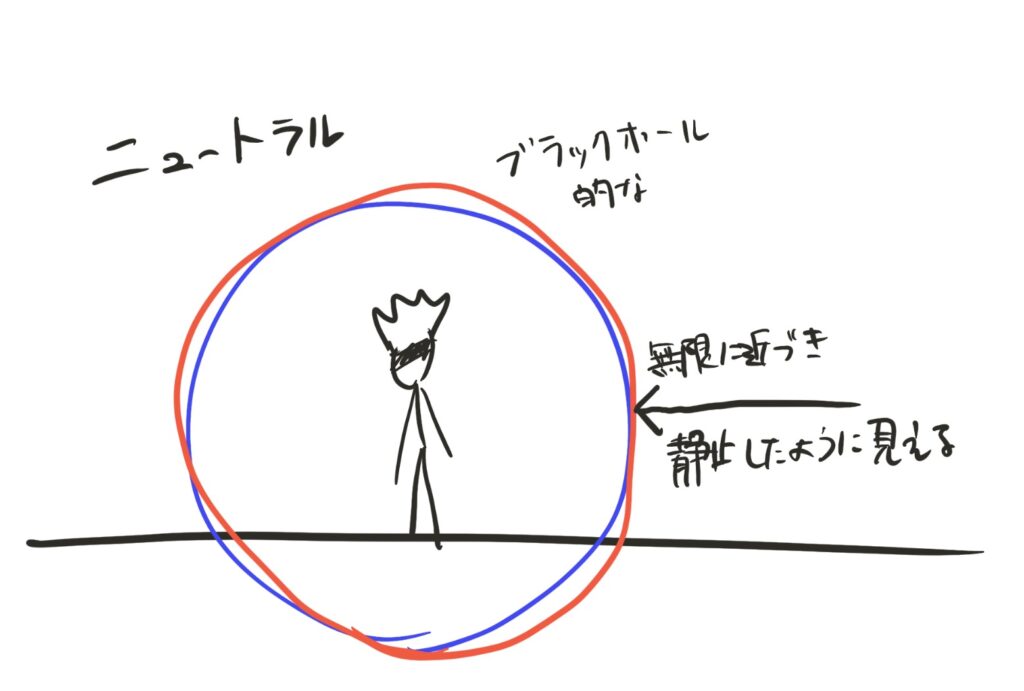

術式順転「蒼」は、このブラックホールの半径を拡げ、内側に物を巻き込むイメージ。ブラックホール内部では、物は中心(特異点)に吸い寄せられる。ブラックホール内部では時間と空間の役割が逆転しており(キャー)、ブラックホールの外側では時間が未来へ一方向的に進む要領で、内側では空間が特異点へと一方向的に進むので、すべての物は中心点にたどり着く”運命”におちいる(キャー、付け焼き刃で書いているので、僕は全然わかっていません)。五条はテレキネシスみたいに物体の集まった塊を動かしたりしていたので、ブラックホールの中心点の位置も操作できるようだな(29話で言ってた「術式対象の選択」?)。これを利用すれば、高速移動とかもできそうだね。というか、なんでもできるよね。ニュートラルのときに赫も同時に発動しているのはあくまで蒼の発動による脳の消耗を回復するためであって、ブラックホール的機能は蒼単体で完結していると見ていいのかな。

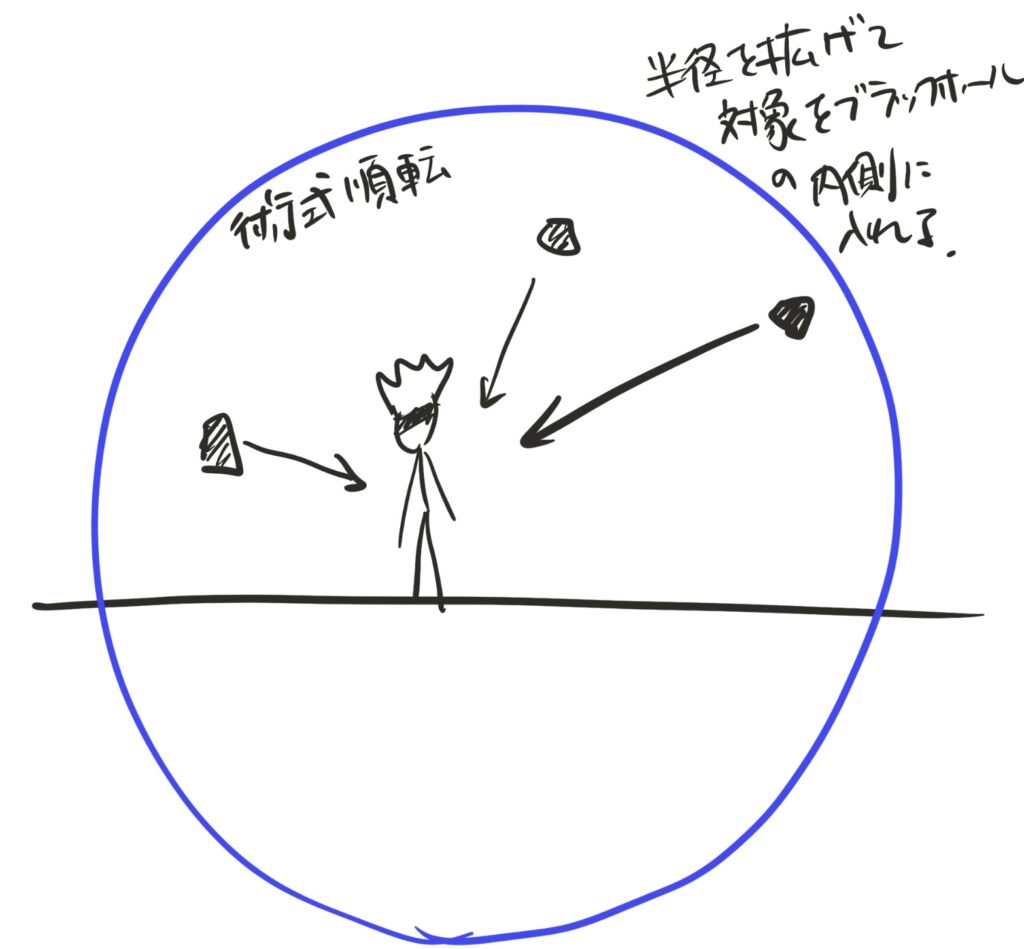

そして、術式反転「赫」のほうの解釈として、僕は「球(=ブラックホール)を裏返す」というのを考えてみました。どうかな? 裏返したので内側と外側が入れ代わる。順転の特異点は球の中心だったのに対し、反転の特異点は全方位の無限遠、すなわち宇宙の端ということになり、球の外側(ブラックホールの内側)に位置する物体は斥力を受け、宇宙の果てへ吹き飛ばされることになる。

作中で赫を発動しているとき、五条は手のひらの上に小さな赤い球を持っているように見える。裏返したブラックホールの半径をうんと小さくすることで、敵(対象)を”内側”に入れているのだ。なんで五条自身が吹き飛ばないの? とかは知らないです。たくさん練習したんじゃない?

そのようなことを考えていたらキャンパスに着いた。

シンポジウムを聴講した。ゲーム音楽のアーカイブを残す実践やそれにおける障壁、ゲーム音楽がいかにゲームプレイの「没入感」に寄与しているかを心理学的に調査するアプローチなど。ゲーム音楽が語られるときにホットな題材としてインタラクティブミュージックとか挙がるが、今回はそのような具体的な実践の紹介という感じではなく、そういうバリエーションも包括しながらゲームにおける音楽をいかにアカデミックに整理して語るべきか、みたいな議論が多かった。

休憩時間に蒸しパンケーキ食べたりした。

駒場の宇宙。

帰りは雪が雨になっていた。

シンポジウムでは、ゲーム音楽の鑑賞はつねにプレイ体験とともにあるから、音楽作品としての価値を認める過程に独自の困難や齟齬がつきまとう、みたいな言い方をよくされていた。インタラクティブミュージックやアダプティブミュージックは、ただ一通りに抽出することはできないというアーカイブ上の問題点があったり。あと、名作ゲームのBGMをオーケストラ演奏するコンサートはよく行われるが、そこに訪れる観客は多くがそのゲームのファンであり、そのゲームを知らずに訪れた観客は、演奏を聴いて「どこがいいのかわからない」という感想を抱くこともしばしばあるのだとか。クラシック音楽とゲーム音楽はどのように異なるのだろうねという議論がされていた。

小中時代の僕には、遊んでいなくても記憶に強く刻まれたゲームが多々あった。友達がやったりしているのを見て、憧れて自分もやりたいけど、おいそれと買うお金が無いから、仕方なくブックオフで攻略本を買って読み込んだのだ。隅から隅まで読んで、実際にプレイした人よりも詳しくなったりしていた。プレイ体験がまったく無いのに、自分の創作観の骨組みになった大事なゲームみたいなのが、ある。ゲームってそういう存在感が一つあると思う。今でこそ「ゲームほどコスパの良い趣味は無い」とか言えるけど、子供からしたらやっぱりなかなか高級品なのでは。攻略情報とかプレイ動画など、ゲームプレイそのものではない周縁の断片を集めることで、その子のなかでその作品が大切なものになるということは多いと思う。むしろ最近こそ、大人でも自分で遊ばずに実況者のプレイを見るだけだったりする。

ゲーム音楽もそういう側面がある。最近は公式がサントラを公開することが増えたけれど、ゲームのBGMというのは権利関係を無視してけっこう情け容赦なくアップロードされてしまうものだった。僕は東方Projectの曲なんかは原作を買う前からニコニコ動画で繰り返し聴いた記憶がある。「みんなで決めるゲーム音楽ベスト100」の動画を通して知らないゲームシリーズの曲に惚れ込むとか、あった。強すぎて諦めてしまったボス戦のBGM、買えなかったゲームのBGMなどをネットで単体で聴いて、動画に寄せられたコメントを頼りに遊びの部分を想像で補った。そういう感じで僕は「遊んだことないけど曲は知ってる」ゲームがたくさんあり、ゲーム音楽の鑑賞はつねにプレイ体験とともにあるというわけでもないなと思った。

逆に、プレイ体験とともに鑑賞されることで独自の魅力を発揮するゲーム音楽というのを考えたとき、ポケモンの「廃人ロード」が思いついた。ポケモンはたくさん歩くことでタマゴが孵化する。ダイヤモンドパールでは、209ばんどうろ~ズイタウン~210ばんどうろの直線がもっとも長く、ボタン操作の手数に対する歩数効率が良かった。だからタマゴの孵化作業に明け暮れるプレイヤーはこの直線を「廃人ロード」と呼び、ひたすらに自転車で往復した。そんな彼らは、209ばんどうろのBGM、ズイタウンのBGM、210ばんどうろのBGMの同じイントロ部分が繰り返しクロスフェードするメドレーを聴いている。そのメドレーは単体の曲としては存在しないけれど、確実に多くの人に「同じやつ」が知られている。ノンストップで通り過ぎるズイタウンの「…タタタタタン!…ラン…」というパート。ポケモンオタクの集まるクラブ(ある?)でDJがこのミックスをしたら、会場は爆笑に包まれるだろう。

下北沢のドイツ料理屋でご飯食べた。暖房が直撃してひじょうに暑かったので、3枚脱いだ。

帰った。今日は一日中、体調が悪かった。消化器の機能がまた、落ちています……。身体の痛みが無視できない域に来たので、全身くまなくストレッチしてから寝た。ストレッチだけでなく、筋トレもしないといけないな。ストレッチは対症療法で、筋トレは原因療法。

ユメギドの開発はなし(ちゃんと書く)。コンディションも悪く落ち込んだけど、ユメギドの内容のこと以外で頭を悩ませるのは無駄だと思ったから、悩みません。

寝た。