15時くらいに起きた。

なんとなく作業をした。地形の生成。AIにコード生成させるのをやめて自分で考えながら書くようにした。そのほうがよかった。一旦しばらくツールに迷い箸するのやめよう。中身を進めよう。

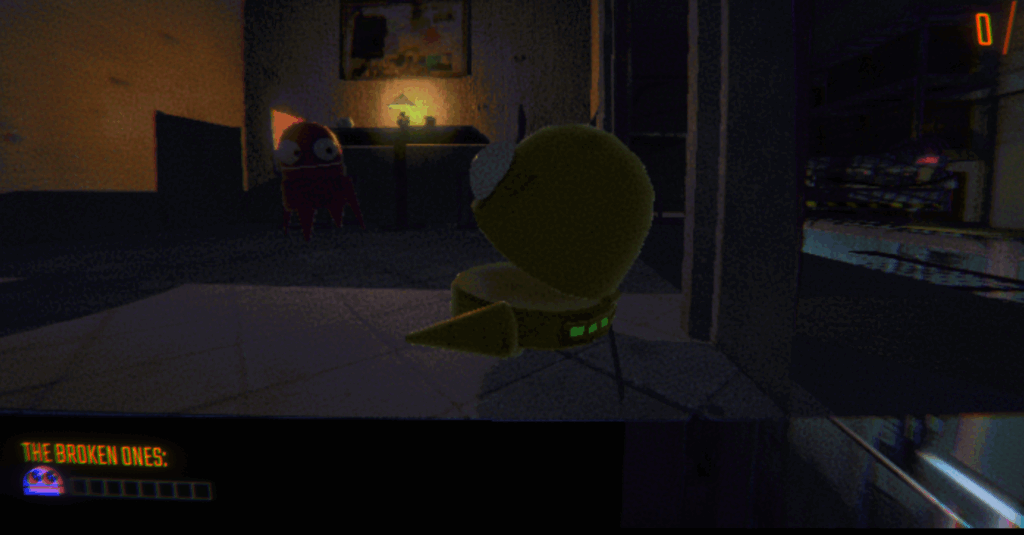

作業したあと、今日は友達夫婦のシさんとイさんと、パートナーと僕の4人で『R.E.P.O.』をやった。一人称視点の3D宝探しホラーゲーム。ベータ版。

本当に久しぶりにPCゲームを遊んだ気がする。

マルチプレイでは、ゲーム内ボイスチャットで話しながらみんなで探索できる。各プレイヤーキャラの空間的な距離が遠いと、ボイチャの声も遠くなり、別行動しているときは安否もわからない。現代的だ……。「現代的だ……」とか思っちゃうくらいにはゲームをしていない。

めちゃくちゃ面白かった! 二人ずつで分かれて探索していたら、入った部屋に別行動してた二人の死体が転がっているのが見つかったりして、気持ちいい悲鳴を上げた。敵に襲われて死亡したプレイヤーはボイチャも届かなくなるので、知らないところで何かに襲われていたことが事後的に判明したりする。この体験の、豊かさ。

敵は急に現れるし捕捉されるとなすすべなく即死することも多かったから、なるべく見つからないようにした。ベッドの下とかに隠れて、やり過ごした。しかし僕は、一度隠れるとなんだか同じところでぼーっと固まってしまう癖があった。敵の徘徊パターンやスポーンの条件がよくわからないから、「今出るべきだ」という判断ができないのだ。気づいたら僕以外の3人がきびきびと奥へ進み、宝物を収集したり進捗を出していて、やべー僕も貢献せねば、と思って顔を出したら、全然さっきの敵がまだいて殺された。

このトホホな感じ、覚えがあるぞ。

DEATH STRANDINGで、敵(ミュール)のアジトに忍び込む系の仕事が、僕は本当に下手くそだったのだ。ゲームの意図としてはなるべく見つからないようにやれってことだと思うので、後ろっぽい地点からアジトに近づいて機をうかがうのだが、どれだけ張っても突入の隙が見つからないのだ。見張りが徘徊してるのでその徘徊周期を見定めて突入すればいい?のだと思うのですけれど、なんか全然つかめない。「今だ」と思って顔を出したら、その瞬間「捕捉されたマーク」みたいなのが出て画面が真っ赤になる。僕は😂と思いながら、もうスニークどころじゃない殴る蹴るのフィジカルで無理やりタスクを済ませ、とにかく走りまくり、そこらじゅうぐるぐるして敵をまとめて壁に引っ掛けたりして、やぶれかぶれでアジトから脱出するのだった。

ラストオブアスでもそのような感じだった。スニークを貫徹できたことがなかった。初めはすごい緊張しながら、徘徊パターンなどを分析してじりじり動くのだけれど、どうしても結局見つかって、今までのスニーキングなんだったんだというくらい暴れて、弾も使い切って、突破しきることになるのだった。

このように、追手を柱やテーブルに引っ掛けるしかなくなるのが常。とてもまぬけ。

ブレスオブザワイルドのイーガ団のアジトも苦い思い出だった。デスストやラスアスはまだフィジカル突破を許してくれたけれど、イーガ団はたしか見つかったらほぼアウトだったので、呆れるほどゲームオーバーを繰り返した記憶がある。

そのような感じで、自分のスニーキングの才能のなさを思い出した。『R.E.P.O.』はそれも含めて笑い飛ばせるラフなゲームバランスだったので、楽しかった。声を出したら気づかれて殺される敵がいるのに、イさんは鼻歌を歌ったりしていたし。シさんとイさんと離れてパートナーと二人になったときに「二人きりだね」とか言ったりした。

おそらく他の3人はもう死んでいて、僕一人で行動するしかないときがあった、そのとき僕は巨大な金でできたうんこの像をカートに入れて運んでいた。僕は運びながら、その黄金がなんかだんだん錆びているように見えた。僕はそれについて誰かと話したかったが、みんな死んでいたので、話せなかった。死亡したプレイヤーは観戦ルームから生存プレイヤーの声を聞くことができる(僕からはみんなの声が聞こえないが、みんなは僕の声を聞ける)ので、彼らに聞くだけ聞いてもらおうと思い「この金のうんこの金、だんだん錆びてる!?」と独り言を言った。このゲームじゃないと、こんな体験はしなかった。

本当に面白かったな。『R.E.P.O.』がいかしてたのもそうだけれど、ゲームって面白れーと思い出した。

ゲームをしながら、雑談もした。シさんは相変わらずだった。どんな生活をしてますかと尋ねたら「ご飯はイが作ってくれるから、自分はずっとゲーム作ってるだけですね、あとはゲーム遊ぶとか」とのことだった。いいなあ〜。僕の生活も本来そうであるべきなのだが、僕はなんか「それ以外」の時間が多すぎる。僕が「シさんって何考えてるんですか?」と質問したら(訊いてる側が何も考えてなさすぎる)、「普通ですよ」と言われた。「卑猥なこととか考えるんですか?」と訊いたら「あぁ考えますよ」と言われた。「卑猥じゃないことも考えるんですか?」と訊いたらハイと言われた。なんだこのやりとり。

イさんは最近退職して無職になったと言っていた。「無職はどうですか?」と訊いたら、シに頼りきりになっちゃってちょっと申し訳ないーみたいな感じだった。イさんに「トロヤさんと[パートナー]さんは『君たちはどう生きるか』見ました?」と訊かれた。「見ましたよ。あ、この前の金曜ロードショーですか?」「どうでした?」「めっちゃ良かったっす」「あ良かったですか? アレ、むずくなかったですか?」と言った。僕はなんと返したらいいのかちょっと迷ったあと、「dボタン押したら宮崎駿本人が書いたわかりやすい説明文出てきましたよ」と言った。

ゲームを中断して、我々はご飯を食べて寝た。

イさんの「(君たちはどう生きるか)むずくなかったですか?」という質問について、寝ながら考えてた。ちょっと焦ってdボタンのエピソードでお茶を濁したのが、我ながらしっくりこなかったので。

「君たちはどう生きるか、という問いの答えが簡単だったら嫌じゃないですか」って答えたらおしゃれだったかも。今思いついた。あのとき思いつきたかった。dボタンのくだり取り消して、これ言ったことにしてもいい?

『君たちはどう生きるか』が難しかったか難しくなかったかは、難しかったですとも難しくなかったですとも言いづらかった。僕がイさんの言う「むずさ」を理解したのかしてないのかがわからなかった。どういう難しさなのか、色々あるなと思った。

まず物語のありがちな鑑賞態度に、意味的な整合性への信仰があるよね。よくよく見ると「真相」がわかる、いわゆる考察とか、緻密な伏線の配置とその回収みたいな。でも僕はこのへんは気にしていない。これの妙だけを売りにしてる作品は、くだらぬ。『ユージュアル・サスペクツ』とか。

この意味・考察偏重の鑑賞態度は流行りのスタイルみたいなもので、普遍的ではない。デイヴィッド・リンチの『ツイン・ピークス』がその火付け役になったらしい。あとインターネットの集合知で「理解る」気持ちよさが見出されすぎちゃって、その形式がエンタメとして栄えて目立ってるんじゃないかと思う。『ひぐらしの鳴く頃に』のせい。

物語は必ずしも作者が出題した知能テストではないし、読者もその正誤形式に応答する義理はない。作者は問いを問いのまま投げっ放すこともしばしばあるし、作者の意図を読解することが良さを味わうことでもない。『千と千尋の神隠し』の最後で、千尋が湯婆婆から出された豚の試験に「この中にお父さんとお母さんはいない」と即答できたのはなぜかという問いは、物語世界内に納得いく答えがあるわけではない。

そんな感じの認識があって、僕はあまり『君たちはどう生きるか』の意味的な整合性を読解しようとしてなかった。『TENET』を見るノリで見てた。

イさんが、考察レベルでの物語の意味(何が起きているのか、なぜそうなったのか等)が理解できなかったという意味で「むずい」と言ったのなら、僕もむずかったかも。でもこのむずさは所詮ネットで解説記事読めばわかることだ。

あるいは、メタレベルで作品の意図が読めなかったという意味での「むずい」だったのなら、僕はさほどむずいとは思わなかったかも。dボタンに書いてあった内容を国語的に言い当てれば良いのなら……。しかしこれは人それぞれ独自の理解を見出したり、どうでもよいと気にしなかったりすることだと思う(僕もあんまちゃんと考えてない、dボタンを読んだ時にようやくわかったのをもとからわかっていたと思い込んでいただけかも)し、問いの立てかたによって無限の見解がある。

さらに広く「何が良いのか分からなかった」的な困難さ———自分なりの解釈や味わいを見つけられなかったという意味での「むずい」だったのであれば、僕はむずくなかった。

などを考えた。作品の難しさいろいろ。他にも、作品の制作背景や文化史みたいな、コンテクストに依存する類の難しさもあるな。

僕は、リンチの『イレイザーヘッド』があらゆるレベルでむずくて困っちゃった。

ゲームのプレイスキルも、一つのコンテクストだよなって思う。上手くないと理解できない、到達できない面白さの感触というのが、どうしようもなくある。