「マイブーム」という言葉を聞かない気がする。

助かる方法を探している。0時くらいに起きて、今10時。動けない。自分って、なんでこんなに動けない。窓の外を見る。木の葉っぱよりも動いてないわ、今日。今の自分が感じている苦痛は、何という種類のものか。

動けない。途方もない先のことを考えて泣きそうになった。中止した。立ち上がることまではできるんだが、足が作業する方向に動かねえ。処理の手前手前でストップをくらう。あだが動けない、んだ。ハー死にたい、ウァー、、。

逆に動ける。動ける! とか言ってみたりして。無駄だ。動けるときは「動く」のことなど考えてない。

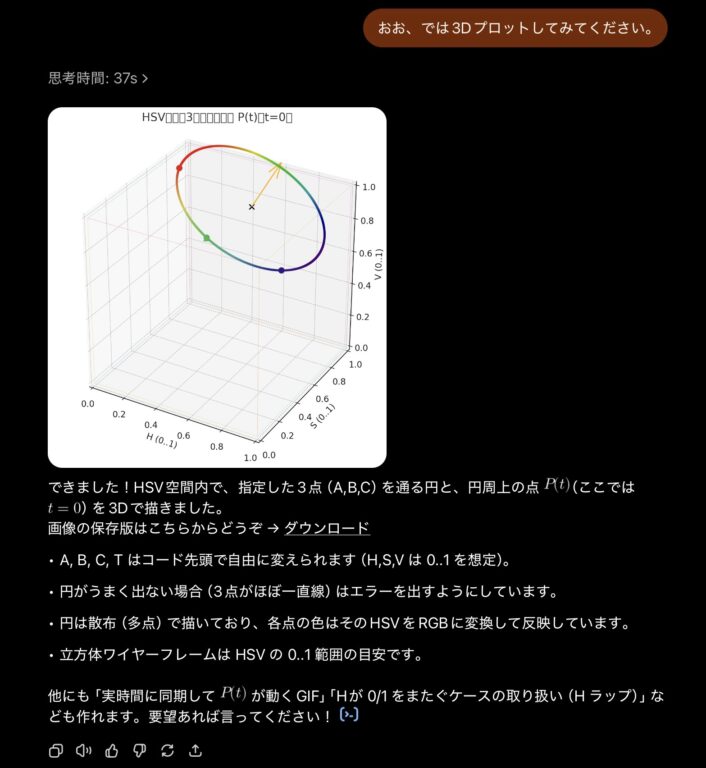

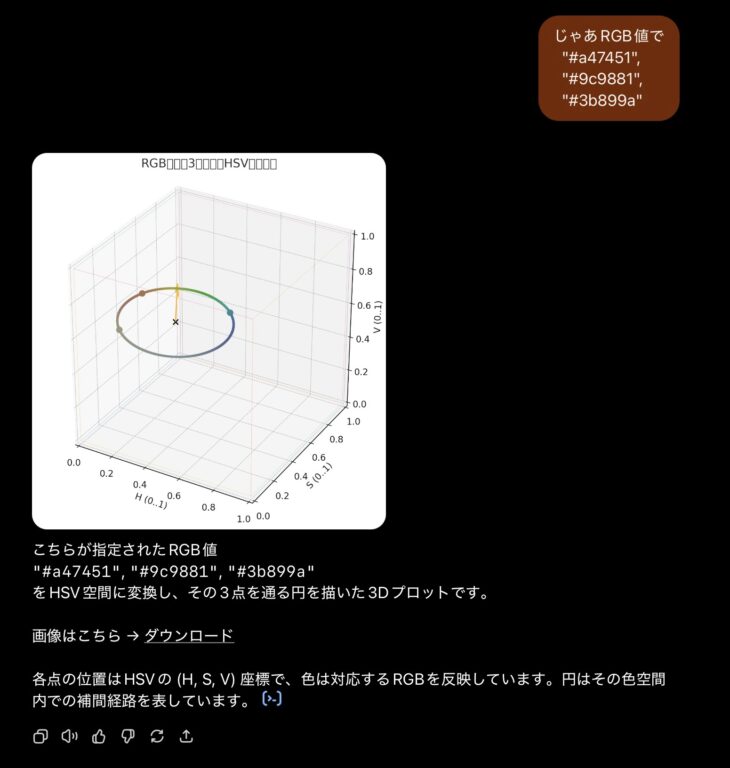

今何を考えているかというと、好きな色を3つ選んだとき、HSV空間で各色に該当する点を打って、それらすべて通る円の式を出して、あとはそれを極座標に変換して角度を時間に依存させれば、なめらかに変化しながら指定した3色を経由してくれる任意のグラデーションアニメを得られるな……ということを考えていた。これをやれば、今のこのサイトのグラデーションの色味変化をよりなめらかにできる。今はCSSの既存の関数を使って3色指定のグラデーションを得ているんだけど、見た感じ直線的(三角形的)に変化している。

HSV空間を選ぶ理由は、RGB空間で上の計算をやろうとすると、3点から導出した円が空間の上限や下限からはみ出る場合があると思ったから。領域をはみ出たエリアの点は、色として説明がつかない。対してHSVは色相方向が円環状でループできるので、上限も下限もない。それに彩度と明度はそもそも変化幅が知れている(色相性的に、最初から変化幅がさほどない組み合わせを選ぶ)から、はみ出しは起こりにくい。

厳密にはみ出しを防ぐなら、円でなく楕円で計算すればよさそうだけれど、よくわかんない。楕円って何点で一意に定まるのかな。

動けない。手を動かしたいのに。動かし動かしたいのに。意味のレベルで手前にのけぞって、ゴン詰(づ)まっている。

死ぬ人が死にたいと思ってるわけないよなと思った。動く人は動きたいと思っていない。自殺する者は、認識論と意味論と存在論の3軸をバランスよく維持できないのだ。だから「死にたいと思い、死ぬ」なんて、そんな「うまくいってる」わけがない。そんなエリートな実践のもとに、自殺が達成されているわけがないんだ。

映画でも見ようかな。死について考えるよりは、よっぽど□□□だ。最近Night in the Woodsとかで鉱山労働の題材に興味があるから、関係あるらしい『リトル・ダンサー』を見てみようかな。

『リトル・ダンサー』見た。めっちゃ面白かった。赤字の国営炭鉱が閉鎖されてゆき、労働者はストライキで抵抗するサッチャー政権下の炭鉱の街で、バレエの楽しさに目覚める少年の話だった。組合に参加せずに働きに出る人たちの乗ったバスに、組合員たちが「スト破りめ」と罵声や卵を飛ばしていた。スト破りという語を初めて知った。

ストライキで炭が取れないから冬の暖をとるためにピアノを壊して燃料の木材にするところとか、バレエ学校の学費を稼ぐためにスト破りの労働に出る父と、その父から坑夫として男らしさや共同体意識のロールを受け継いだはずの兄が対峙するところなど、コントラストがかっこよかった。なんか、お手本みたいな脚本だな。主人公がオーディション会場の子を殴ってしまったところなど、『アドレセンス』のそれだ。アドレセンスまじでよかったなあ。

お手本みたいな脚本でいうと、少年の受験の合否通知のシーンがクライマックスの盛り上がりとして配置されてるのは怖かった。受験物語としては、ブルーピリオドみたいだな。街の人たちが少年の学費の足しにするためにお金を寄付したりして、田舎街の期待を背負っていく感じとか。あれ嫌だなあ。それは、自分は親の資金援助で受験をして、上手くいったけど、入学後にドロップアウトした者だから……。脚本の最終的な祝福の方向性が、個人的には首が絞まる感じで苦しかった。そう考えると、ブルーピリオドが入学後の苦難まで描いてくれてるのって、本当に貴重でありがたいな。

文化資本に乏しい田舎街の人々が最終的に心変わりして、若者の夢に理解を示して応援して、都会(ロンドン)の名門学校に送り出す。というストーリーは、一昔前の脚本術としては素晴らしいかもしれないけれど、今の時代感に照らすと手放しに素敵とは言えないんじゃないかな。どうかな。僕はピアノを破壊することの虚しさはわかるけれど、都会に対する憧れの目線は、サッチャーが目指した自由市場経済のなれ果てに繋がっているんじゃないかとかさ、思うわけ……それは例えば、今の日本の都会の一極集中問題など……? わかんないけど、今「夢を叶えるため東京に行くんだ」って物語を作ったら厳しそうだなと思った。

炭鉱ストライキに悲観的だったバレエ教師の夫が組合の連帯について「共産主義者の入れ知恵があるんだ」みたいなことも言っていたな。ChatGPT曰く、それはサッチャーが炭鉱閉鎖を後押しするために、冷戦の文脈を持ってきてストライキをする人々を下げるためにおこなった世論操作という一面もあったらしい。なるほど。

サッチャー政権下が舞台の映画で、炭鉱とジェンダーでいうと『パレードへようこそ』があって、2022年にそれを見て面白かった気がする。LGSM(炭鉱夫支援同性愛者の会)という実在した組織を題材にしていた。権利運動に活発だった当時のLGBT団体が、ウェールズの炭鉱組合と手を組む話。炭坑夫たちは当然ホモフォビアが多かったわけで、手を組む過程で発生した摩擦の描写が熱かった。

物について、意外なアフォーダンスの発火が好きだということを日記に書いたことがある。今もこれはすごい自分の世界に対する興味の核となっている。『リトル・ダンサー』でピアノが木材にされたシーンはそういう意味で、胸に響いた。文脈的な重苦しさも理解できたけれど、端的に「やったー! ピアノが木材になった!」という喜びがあった。

アフォーダンスがプリミティブな方向に変容する(ピアノという芸術の道具が、薪という生きるための材料にされる等)のは文明の退廃を示すので、多くは批判的な文脈や、翻ってエモーショナルな表現に使われるのだと思う。けれど僕にはよう知らんけど、そのどちらでもないノンポリティカルな「ピアノ、木材になれ」という欲望がある。記憶が曖昧だけど、『少女終末旅行』漫画の終盤で、チトが本を何かの目的で燃やすシーンがたしかあって、それもなんか素直に面白くて好きだった。

ノンポリでピアノを木材にしたがってるのって、ただの犯罪者か。僕は犯罪者です。作業もしてないし。14時。今日も作業できなかった。映画を見ただけですな、動けなくて! 死について考えるのを止めただけ、偉い。偉い人しか入れない大学、偉大。

なんて便利な時代。