起きて面接した。面接完了。

明日から始まるゲームジャムのアイデアを、3つほど考えた。「渋谷スクランブル交差点でプレイする、ARゲーム」という条件だ。

チーム制作なので、僕の力ではできなそうなアイデアも書いた。まだ見ぬチームメンバーたちのスキルと比較して、自分が何に特化しているのかわからなかった。どこを担当することになんだろう。少なくとも、ARの設計には詳しい方がいるっぽいので、技術面はおまかせできそうだった。

五反田のゲンロンカフェに行った。

クイズノックでも活躍してた田村正資氏が、最近メルロ=ポンティについての博士論文を上梓した。今日はそれの販促を兼ね、アメリカ思想史研究者の入江哲朗氏とのトークショーがおこなわれた。

メルロ=ポンティは、フッサールが始祖?の現象学を独自にアップデートした哲学者だ。僕は全然詳しくないのだけど、現象学は世界をどう認識するか、世界はどのようにして在るか、という「知覚」を主にめぐる探究らしく、僕の興味(アフォーダンスとか)に近いなと思って見に行った。

フッサールは何かを知覚するとき、それにまつわる「自明の見方」を廃して完全にピュアな見方で取り込むことを重視した。猫を見て「猫を見る」ことができるのは、その人が前提として猫を知っているからだ。それを避け、猫という一般概念を捨て去り、猫を見て「細い線状の……大量の何か……に形作られたある程度のパターンが認められる集合……があって……その輪郭はふたつの特徴的な三角形……を含み……やわらかくうごめいて……」というふうに、見えるままに見るのだ。このような知覚のしかたを「現象学的還元」という。

メルロ=ポンティは、このフッサールの「現象学的還元」に対し、これを完遂することは不可能で、どこかで挫折すると主張した。どこまで前提の解体を進めていっても、いずれ還元できない前提———「世界」にぶつかるのだ。ぶつかるんだって。世界は、どうやってもピュアに知覚することはできない。

腑に落ちる感じはする。僕たちが「図」を知覚することができるのは「地」の何たるかを知っているからだ。ではその「地」を新たな「図」として知覚しようと深掘りすると、さらなる別の「地」が出てきてしまう。どこまで掘っても「地」はあらわれ続け、この世界は究極の「地」として存在しつづける……と言っていた。

では世界はどうあがいても最後までよくわからん、把握不可能で探究し甲斐のないものなのかというと、「そうではない。」というのが田村さんのメルロ=ポンティ論だった。世界は未明でありつづける。しかし、世界に対し何らかの問いかけをすると、世界はそれに何かしらのフィードバックは返してくれる。そして、そのフィードバックにはある程度信頼できる「安定感」がある。世界はそのような「曖昧さ」で成り立っている。

10分の休み時間に入った。そういえば今回のトークショーのテーマである田村さんの著書を持っていないなと思って、受付で買った。一緒にモスコミュールも買った。椅子に座って飲んだ。

後半に入って、入江さんが劉慈欣のSF小説『三体』の話をした。三体は僕も好きだった。三体は、ある日を境に突然、世界中の科学実験が意味不明な結果を返すようになってしまうという話だ。どんな理論でも包括できそうにない、めちゃめちゃな実験結果たち。それらを前にした科学者らは、次々と自殺してしまう。

彼らが自殺したのは、「世界はある一般的な理論に従っている」という今までの信仰を裏切られ、科学の無力さに絶望したからだ。これはメルロ=ポンティ的に(田村さん的に?)言えば、世界が返すフィードバックの「安定感」が崩れ、健全な曖昧さが失われてしまったということだ。究極の「地」が信頼できないと、「図」が把握できなくなり、知覚がおぼつかなくなる。知覚のインターフェース、僕たちにとっての図と地の境界面———すなわち身体は、まとまりを失って崩れる。

こんな感じの話だった。入江さんは主に、プラグマティズム(パースなど)等とからめて田村さんに質問したりした。

僕は田村さんの話を聴いて、メルロ=ポンティの考えはなんとも中庸っぽいなと思った(田村さんもメルロ=ポンティを「地に足がついている」と評していた)。そして入江さんとのやりとりを聴いた結果、僕はなんとも中庸なその考え方が、いかに大事で、役に立っているかが少しわかった。

面白い。「一体何なのか」をずばり知ることはできないが、問いかけるとある程度安定感のある答えを返してくれる、世界という「なにものか」。

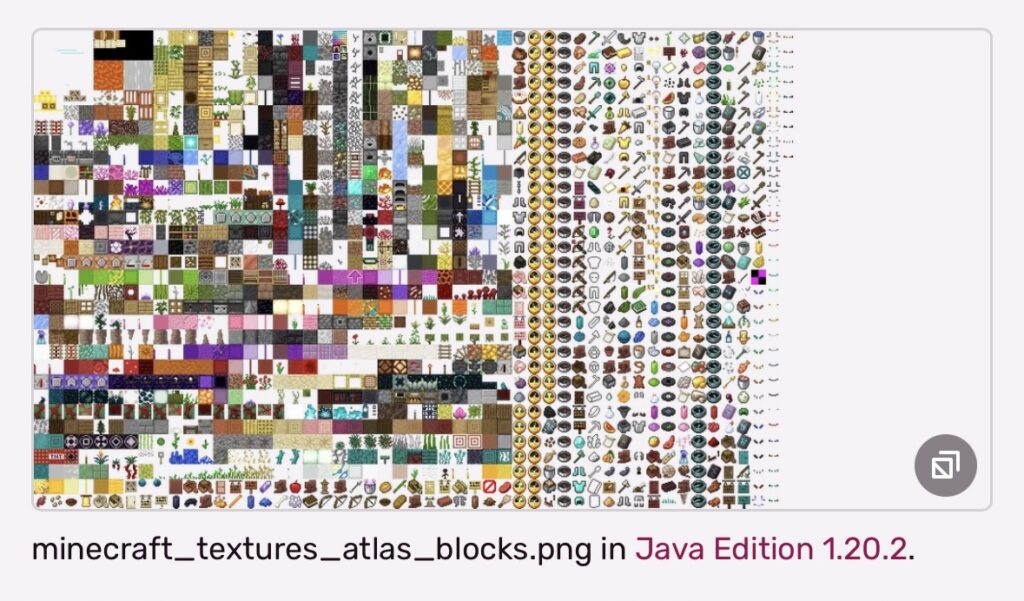

ゲームもそうだ(突如)。ゲームが最低限担保する「このゲームは面白い」という実感も、そのフィードバックの安定感からくるものだろう。一歩右に動くと、画面右端には大地のつづきが現れる。「安定感」だ。もし、一歩右に動いたら突然大地が途切れ、ゲームに登場するすべてのグラフィックの敷き詰められたテクスチャアトラスが現れたら、どう感じるだろうか。

↑テクスチャアトラスってこういうの

内部データの露出した地層が目の前に現れたら、どう感じるだろう。

僕は、それはそれで面白いと思う。面白いと思う人も多いはずだ。

ここで失われる信頼はあくまで「ゲームの世界」の信頼なので、揺らぐ身体もあくまでゲーム内のプレイヤーキャラクターのそれだ。プレイする僕たちの身体が脅かされるわけではない。もちろんゲームの世界はもうめちゃくちゃなので、没入感は消え失せる。でも現代のゲームプレイヤーは、このように「没入から引き剥がされる」感覚はすでに知っていて、それ自体に面白さを見出す感性を持っていることも多いんじゃないかな。さっき書いた「『このゲームは面白い』という実感」は、けっこう前時代的な感覚としての「面白い」かもな、と書いていて思った。

ゲームはむしろ、このように一枚フィクションのレイヤーを挟んでいるからこそ、この安定感の破綻、世界が信じられなくなる感じを「安全に面白がる」ことができる。ゲームという問いかけ可能なメディアのもつ、いかした表現空間だ(今「はいはい、メタね。もう飽き飽きですわ」と思った人。早まるな)。

(追加:↑で問いかけのことをインタラクティブ性とつい重ねてしまったが、問いかけはもっと広い意味を持つ作用———知覚に近いものであって、よく考えたらインタラクティブの有る無しに限らず、あらゆるフィクション世界においても問いかけは可能だった。「安全に面白がる」ことはゲームだけの特権ではない)

トークショーが終わった。やっぱりクイズノック経由でのファンが多いのか、田村さんのサインを求める列ができた。僕もさっき買った本を持って、列に並んだ。

写真撮影もお願いしてみたら、いけた。僕は二人に挟まれて、スマホに向かってニタニタ笑った。撮影後、僕は「ありがとうございます」と言った。「楽しめましたか?」と訊かれた。僕は「あの、り、り、面白かったです」と言って退散した。挙動不審になってしまった。最初「理解できました」と言おうとしたんだけど、哲学の講演を理解できたわけないだろと我ながら思って、「メルロ=ポンティについてはまだまだ勉強不足ですが、今日お二人の言ったことは理解できました」と言い直そうとして、でもそれはそれで失礼では? と思って、言葉に詰まっちゃって、なんと言おうかと、お、お、

面白かった。

テクスチャアトラスといえばフォーリーの収録部屋が面白いって話を書きたい〜。けど、眠。