昨日、25歳になった。だからなんだってんだ。見てんじゃねェ~よ。他人の年齢を四捨五入して語るのは、ハラスメントにあたる。今すぐやめてください! 僕は25歳であり、28歳でも、32歳でもない。アラン・チューリングは、25歳のときにチューリングマシンを提唱した。だからなんだってんだ。

歳をとって早々、大事な人を傷つけてしまった。今日は11時に起きたがすぐに二度寝して、15時に本格的に起きた。そして昨晩起こったことをメモ帳に書き起こしながら自己分析をおこない、その後傷つけた相手と対話の時間をとらせてもらった。お互いの考えと認識を確かめなおし、あらためて僕がどう至らなかったかを確認した。そのようにして、昨晩僕が壊してしまった関係の修復(およびアップデート)に、今日のほとんどの時間を使った。気づけば授業を休んでいたし、会社とのミーティングもキャンセルしていた。一方アラン・チューリングは、チューリングマシンを提唱していた。

自分の人としてのやばさに、呆れた。自己分析のテキストには、自分の実態をとらえようと躍起になった形跡が残っていた。○○依存症だとか○○性パーソナリティ障害だとかのリサーチにまで発展していた。テキストを書いている途中で、僕は生きつけの病院に電話し、カウンセリングの予約もお願いしていた。でもおそろしいことに、このテキストには僕のことについてばかり書かれていた。傷つけた相手の内面を想像している様子がほとんど見られなかった。相手が個性を持ったれっきとした個人であるということを、まるで理解していなかった。こういうところなのだ。実地でやらかしたことを、反省文でも再演してどうする。誠実の真似事みたいなことだけして、潜在的には自分のことしか見ていない。他人の傷を想像できない。

想定した病気やカウンセリングの必要については、傷つけた相手に「具体的な病名をつけるほどのおかしさはないように見えるよ。心配しすぎだと思うよ」と言われた。ラベリングで安心しようとする、僕の浅ましさ。向こうが心配しすぎと言うなら、本当に心配しすぎなのだろう。今回僕が心配するべきことは、あくまで僕とこの人の間における僕のありようなのだから。向こうが今の僕に納得してくれたなら、いいのだ。今回のことを気に病むのは、もうやめた。生産的なことを考えよう。でもカウンセリングはせっかくなので、一度くらい受けてみようかな。カウンセリングは保険適用外だ。話を聴いてもらうために、高いお金を払う。僕は、自分の言葉を他人に耳を傾けて聴いてもらえることがいかに恵まれたことなのかを、噛みしめるべきだ。

僕は25歳を開始した。

ミロス・フォアマン監督の『アマデウス』を見た。モーツァルトの生涯をサリエリ視点から描いた映画。めちゃめちゃおもしろくてワロタ! 先日見た『魔笛』の扱いが雑でうけた。モーツァルトは姑からうるさい小言をうけた経験から、夜の女王のアリアを閃いたことにされていた。

映画序盤のモーツァルトは、ザルツブルク宮廷の音楽家として公務員的に働いていた。しかし彼は、宮廷では自由な作曲がおこなえないことに不満をおぼえ、やがて退職した。ウィーンに自分の家を持ち、個人レッスンや大衆オペラなどで生計を立てるようになった。調べたら、彼が宮廷音楽家を辞めたのは25歳のときだった。モーツァルトは25歳で、フリーランスとして生きることを決断したのだ。

だからなんだってんだ。

姉からの誕生日プレゼントが届いていた。いがらしみきお『IMONを創る』だ。30年ほど前に連載されたエッセイ。去年まとめられて本になった。気になっていた。

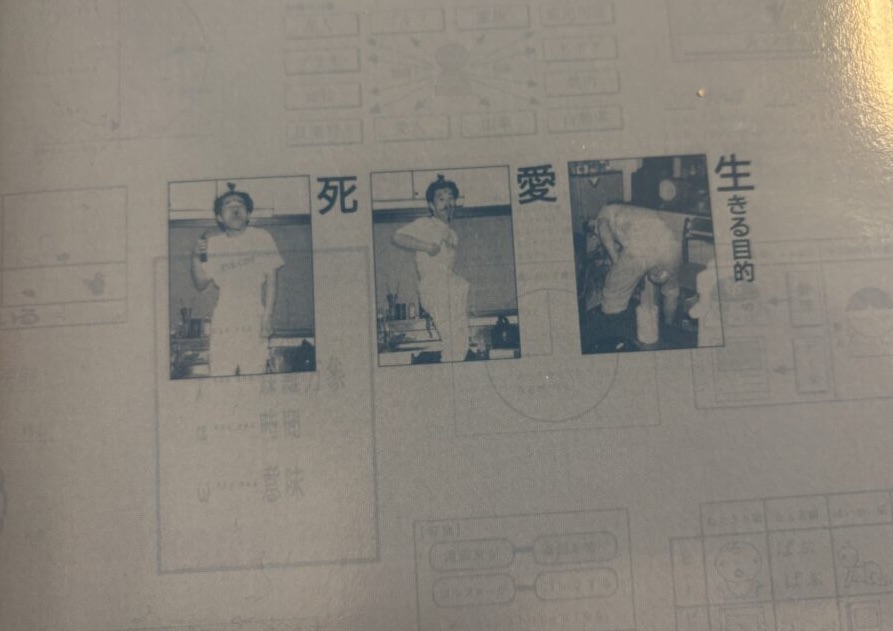

裏表紙に「死」「愛」「生きる目的」と書かれていた。頼りがいがありそう。

第一部を読んだ。人間とコンピューターの境目の曖昧さをあばく科学哲学といった感じで、面白かった。『ゲーデル、エッシャー、バッハ』が好きな人は好きそう……というか、いまのところ『ゲーデル、エッシャー、バッハ』に書いてあった以上のことは書かれていない気がする。

「脳の回路とコンピューターの回路は本質的に同じ」で、「AIが”意味”を知らないまま言葉を扱っているのは、実のところ人間も同じ」あるいは「人間が知っているところの”意味”は、AIもいずれ知ることができる」で、「コンピューターは遠からぬうちに、記憶の保持、その書き換え、身体性、感覚、複製、ひいては意識など、生命の定義に関わる諸条件はあらかた会得することになる。生命のアイデンティティーが脅かされる未来が来ることは、明らかだろう」云々……科学哲学系の読み物でセンセーショナルな本って、だいたいこのあたりのテーマに収束してしまうのかもしれない。この手のSF小説を読んでも、切り口や語り方が異なるだけで、知的な踏み込みはこのへんで止まっている印象がある。もしかして、専門書や論文を読まない僕のような大衆がアクセスできる知識って、ずっと前から頭打ちしてるのか? これ以上の事柄は、アカデミックな土台無しには説明できないのか? より過激な知識を得たい者は、もっと背伸びして本を選ばないといけないのかもしれない。

ふとそんなことを考えた。いきおい、僕はこの本の訴えているテーマがどうでもよくなってきた。

いけね! 大丈夫大丈夫。読めます。堅固な本は、この程度の揺らぎで光りを失うものではない。『IMONを創る』は語り口が凄まじく、ユニークだ。文章そのものに尊さを感じさせる引力がある。『ゲーデル、エッシャー、バッハ』がそうであるように、「語りのユニークさ」は、本の価値のユニークさに直結するのだ。もっと背伸びして本を選ばないといけないじゃね~んだ。別に僕、ものしり博士になりたくて本を読んでるわけじゃないし。無理をするな、少年。少年?

でも結局は、”反応する”か”反応しない”かのどちらかなんでしょう? 基本的には二値なわけです。たとえ”少し強い”とか”ちょっと弱い”なんていう信号があったとしてもですよ、二値であることは間違いないんじゃないですか?(笑)

そうなんでしょ?

違いますか?

どうなんです?(笑)

『IMONを創る』p.41

ユニーク。

少年?

僕

え?