ウテナ前。まさかこのバス停の名前が、伏線になるとは。

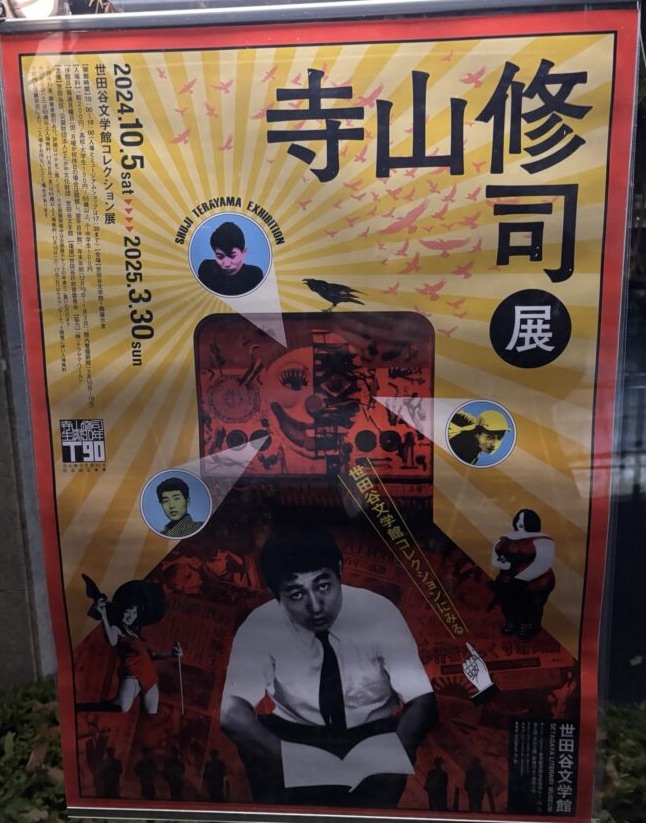

世田谷文学館に来た。『寺山修司展』を見に来た。

知り合いが寺山修司の『幸福論』というエッセイ集が好きと言っていて、僕もそれを読んだ。それ以降、寺山修司が気になっていた。

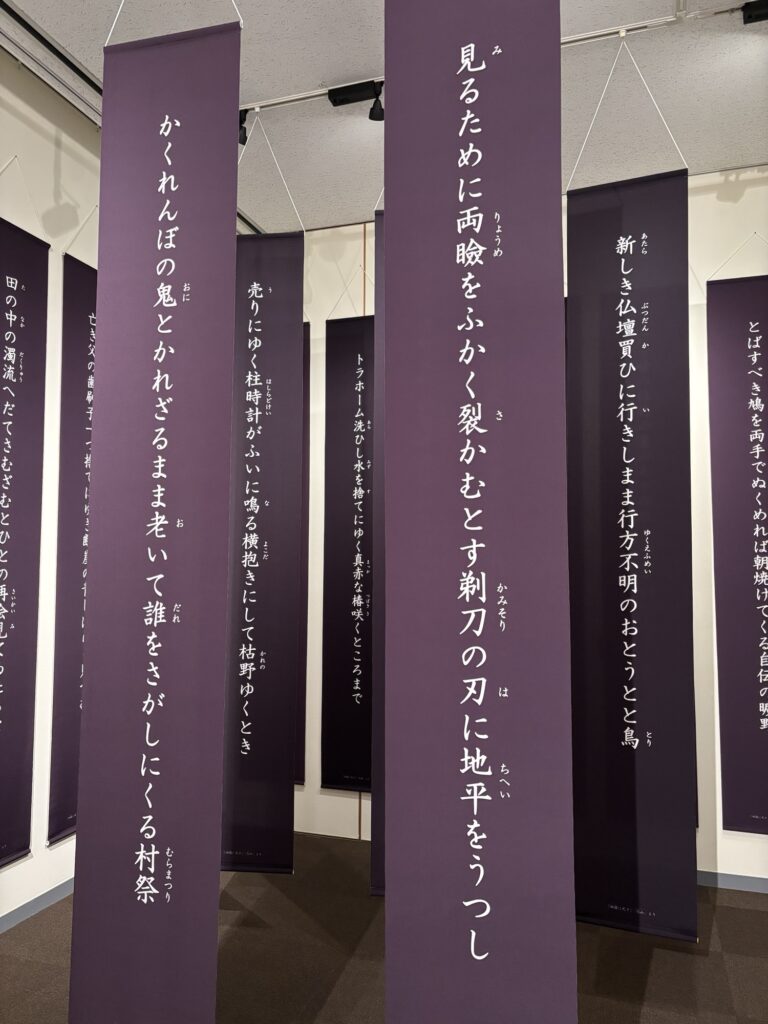

彼が書いた劇の脚本が置かれていたので、いくつか読んだ。はじめはスムーズに物語が始まるが、登場人物たちは途中から演技をやめたりしていた。登場人物たちは劇を演じる役者で、我々は彼らが演技している演技を見ているのだ。「わたし、こんな下品な台詞、読みたくないわ」と虚構とリアルのもつれに狼狽えたり、「今はここを読みたい気分なの!」と章を好き勝手跨ぎながら、物語をつぎはぎに降臨させていた。マルホランド・ドライブのキスシーンを思い出した(最近そんなのばかり見てるな)。

寺山修司は詩、演劇、評論など多彩なメディアで活躍していた。「あなたの職業は何なのですか?」と尋ねられた寺山は「わたしの職業は”寺山修司”です」と答えたという。

「わたしの職業は寺山修司です」僕はこの文を見て、何かを思い出しそうになった。あるXに関する何らかの属性を「X」とそれ自身の名前で表現することでラベリングを回避し、sui generisなブランド性を強調する。こういう言い回しを、他にもどこかで見た/聞いたおぼえがある。わりと使いまわされる鉄板フレーズなのかも? 誰が言ってたんだっけ……。あ、ジェンダー非公表のタレントが、プロフィールの性別欄に自身の名前を書いてるとか……そんな光景を見かけたような、気が、する? どうだろう。あるいは、ギャグ漫画に出てくる人外キャラクターのプロフィールとか……。「職業:ところ天の助 性別:ところ天の助」みたいな。ありそうではないですか? 調べてみたところ、ところ天の助についてはそのような言及はなかった。では、ジョジョ2部の覚醒したカーズのプロフィールとか……これも違った。原作/本人が直接表明するよりも、第三者が広告宣伝などでキラーフレーズ的に使用するパターンのほうが多いかもしれない。何かのCMで見たかも。CMで、なんだ、たとえば、グミとゼリーの中間のような新食感のお菓子『グミリー』があったとして、その宣伝CMで、タレントが「結局グミなの? ゼリーなの?」と首を傾げて、それにかぶせるように「これは、グミリー!」とどでかい文字が現れる。みたいな……ありませんか……あるじゃないですか、そういう……。ああああ思い出せない。何か一つでも、具体例を思い出したい。ネット、かも。公式が性別を明かしていない中性的な見た目のキャラクターにまつわる「結局男なの? 女なの?」みたいなオタクの性別論争に言及する形で「性別:○○(そのキャラクターの名前)」と書く、みたいな面白がり方の投稿を、SNS、あるいは掲示板のまとめなどで見かけたような……かすかな記憶……。

わかった。

「ナナチの性別は、ナナチ。」メイドインアビスでナナチの声を担当した井澤詩織さんの投稿だ。

あー。

これを思い出そうとしていたのか。

これしか思いつかないの嫌だな。

あ! 他にも思いついた。

バーフバリを褒め称える人が書いた感想記事の一節。

ジャンル区別が不可能な内容で、アクション、神話、歴史スペクタクル、ファンタジー、コメディ、ファミリー、ロマンス、戦争、政治劇、バトルヒロイン、アニマルビデオ、エロス、法廷劇、etcetcの要素があり、水戸黄門と遠山の金さんと大岡越前(セクハラ裁判)と暴れん坊将軍とスペースコブラとコマンドーと300とほぼ300と晏子(あんし)を足して割らずにマサラナイズしたような、ジャンル「バーフバリ」です。

【映画感想】「バーフバリ 王の凱旋」(ややネタばれあり)

バーフバリについて、ジャンル「バーフバリ」と評していた。こういうのだ。なるほど、たしかに映画などの感想で、こうやってよく言われてる印象がある。『バーフバリ 王の凱旋』が公開されていた時期、Twitterが「とりあえず褒めとけ」みたいな異様な盛り上がりを見せていたのを覚えている。あと『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のときとか、『ルックバック』とか。

ちいかわのジャンルは「ナガノ」、みたいなパターンもありますね。「Xの〇〇(属性)は、X」という形の構文は、褒めの誇張表現としてあまりにもインターネットと相性が良いというか、もうずいぶん使い倒されてしまっているみたいだ。

こういう自己参照的な言い回し、名前はないのかな。

この構文について調べていたら、寺山修司展の感想からすごい離れてしまった。もう深夜2時になる。最近多い「時間が消し飛ぶ」感覚は、こういう脱線が原因なのかも。まずい。そろそろ寝なきゃいけない。明日は用事のため、すこし早く起きる必要があった。まだ書き終わってないのだけど。

寺山修司はずいぶんな「手紙魔」だったらしい。親しい人に頻繁に葉書や書簡を送り、そこに思っていることをありのままに書きつけていた。世田谷文学館では、それらの書類が一挙に展示されていた。偉大になると、プライベートな手紙までパブリックに公開される。世知辛い。でも寺山修司に関しては、自分の書く手紙がいずれ公開されることを覚悟、というかむしろ期待しながら書いていたらしい。

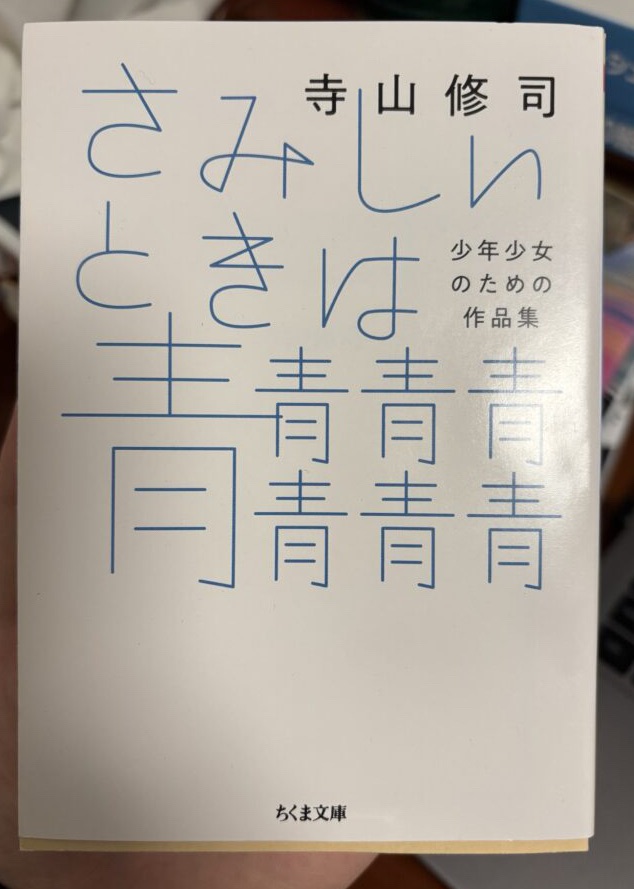

帰りに本屋で、わけあって寺山修司の本を一冊買った。

この承認欲求の時代に、もし寺山修司が生きていたら僕たちにどんな青を見せたのだろうか。

いや、今となると、そもそも承認欲求は寺山修司が発見したエンタメだったようにすら感じる。

幾原邦彦(寺山修司著『さみしいときは青青青青青青青』解説 p.338にて)

そのあとがきで、幾原邦彦がこのように書いていた(幾原監督って寺山修司のファンだったんだ!)。「承認欲求」は、寺山修司作品を読むうえでひとつ重要なテーマなのかもしれない。プライベートな手紙にもいずれ公開されるという目論見の上で自己表現を込めていたことは、彼なりの「承認欲求」の現れだったのだろうか。

この「手紙魔」という彼のパーソナルには、グッとくるものがあった。なぜなら僕も半年前まで、親友に毎日のようにメールを送りつける「メール魔」だったからだ。そして今は親友一人では飽き足らなくなったか、僕はドメインを取得してネットに拠点を置き、日々の出来事や思いつきを不特定多数に公開する「ブログ魔」に変貌してしまった。この変遷に、僕が燻らせていた強烈な承認欲求が一枚嚙んでいることは確かだ。そして、寺山修司と同じく(と言ったらおこがましいかもしれないけど)僕の日々書きつける自己満足的なテキストに、いずれ表現としての価値が宿る未来を少なからず期待しているのも、確かだった。

僕には、この程度の承認欲求があります。

世田谷を脱出し、会社の方と珈琲館でご飯を食べた。

彼は落ち着いた人だ。彼は「幼少期のぜんそくが僕の人格形成に影響したのかもしれません」と言った。ぜんそくを持つ人は、気分やテンションが急激に高まるとたちまち症状悪化し、息ができなくなってしまう。幼いころから体を守るための感情のコントロールを余儀なくされるのだ。「だから自分は感情の昂りの少ない性格になったのかもしれないです」と彼は自己分析していた。

幼少期の持病が、人格形成に与える影響。アトピー性の皮膚炎などは、思春期という一番発症してほしくない時期に症状のピークを迎える人も多い印象がある。

あと、腰痛の話で盛り上がった。整骨院の人に教えてもらった「腰痛は人類が二足歩行を獲得する際に背負わされた代償で、腰痛になるのは人間だけらしいですよ」というトリビアを話したら、「ダックスフントも椎間板ヘルニアになりますよ」と言われた。整骨院の人! というか、腰痛の話で盛り上がりたくないな。

僕は会社の方に、就活をとりあえずやめて、来年はDeath the Guitarの開発に力を注ぐつもりだということを話した。ただ、一ヶ月だけ『D_ELL』という別ゲームを作る時間をくださいとお願いした。会社の方は了承してくれた。よかった。

あと僕の提案で、我々のDiscordサーバーの管理権限を分けてもらった。このサーバーは今まで業務連絡くらいの用途でしか使っていなかったのだが、これからはもっと僕の好き勝手に運用させてもらおうかなと思ったのだ。僕はDiscordにおいても寺山修司のように「魔」となって、日常の思考や記憶をどんどん外部化してゆく方針にしてみることにした。こうした方が、会社の方々とより効率的に通じあうことができ、心理的なハードルも下がり、開発のモチベーションも今までより高まるかもしれないと思ったのだ。あくまで試みだけど……。

昨年の僕は会社の人々を、うまく頼ることができていなかった。ビジネス的な関係であることがどうしてもちらついてしまったし、自分がぜんぜん仕事を進められていないことの気まずさもあり、ビビりがちだった。もっと彼らには相談をするべきだったし、甘えるべきだった。このままではいけなかった。現状を打開するためには、僕はいち早く心を開くべきだ。そのために。初めは演技的でもよいので、僕の「魔」性をDiscordにも降ろしてしまおう。会社と共有のこのDiscordサーバーを、まずは僕にとって居心地の良い空間にデザインするのだ。

僕はさっそくチャンネルを3つ作った。『D_ELL』に関する進捗を載せる「#d_ell(仮)」、参考資料や気になる記事などをアーカイブする「#資料」、そしてとにかくなんでも好きなことを書く「#快活クラブ」だ。僕はこのサーバーを、快活クラブにしてみせる。快活クラブ、大好き。

この施策が功を奏するかはわからないけれど、新しい試みを自分から提案して、実験できている現状にこれだけでも成長を感じている。ビジネスパートナーだからこそ、存分に利用させてもらうのだ。

僕は会社の方に「僕、Death the Guitarを良いゲームにしますので。任せていただけたら、勝手に良いゲームを作りますので。僕を信じてください」と言った。大口を叩いた。自信があるわけでは、まったくなかった。ただ、環境構築の一環としてこう言う必要があると思ったのだ。会社の方は「トロヤさんを信じます」と言った。

そして我々は珈琲館を出て一緒に本屋行き、僕はさっきの寺山修司『さみしいときは青青青青青青青』を買ったのだ。買った理由は『D_ELL』の正式タイトルを決めるためだよ!!!!! 僕は、この本の中にある単語の内からタイトルを決めることにしたのだ。ネーミングに挫折した僕はもう、カオスに委ねる。寺山修司に委託する。これ以上タイトルに悩み続けるわけにはいかないから。

明日はこの本をめくりながら、タイトル決めを完了する。同時に、寺山修司のレポートも書き終える。大学の課題で、冬休みの間に美術展のレポートを5つ書かないといけなかった。一石二鳥だ。

そんな感じ。

寝る。

寝ないと。

長い記事になってしまった。作業としては何も進んでいないのに。

僕も、自分の性自認を「ナナチ」ということにしようかな。トロヤの性別は、ナナチ。もはや陳腐化した「ナナチの性別はナナチ」構文に新しい文学の風を吹かせるためには、この手しかない。僕は、インターネットの者どもに自覚させたいのだ。お前らは、誰かの発明した出来合いの文学を安直にリユースするだけしてボロボロにし、その更新や発明はまるで他人任せにしている言葉の消費者だということを。

僕はインターネットに対して、このようなむしゃくしゃした感情を抱いています。