12時。

パートナーの家の隣の建物が取り壊されたらしい。おかげで日光がより入るようになったって。嬉しい。

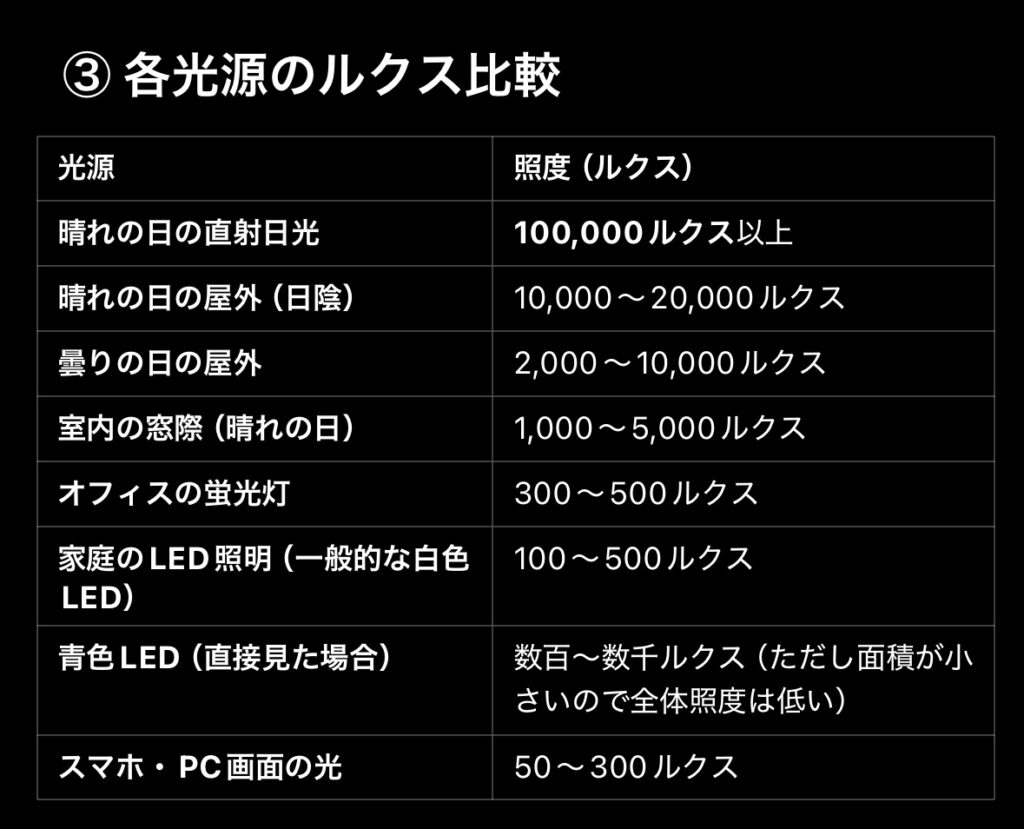

そういえば今まで深く考えなかったけれど、日光浴って窓越しでもいいんだろうか。Search。日光浴で得られる栄養素はセロトニンとビタミンDだが、セロトニンの方は青系統の短波長の可視光を材料にするため、室内に差し込む光でも一定の効果があるらしい。ただしガラス越しだと光量がカットされるため、屋外の方が望ましいと。一方ビタミンDのほうは紫外線を材料にしていて、UVを防ぐ窓越しではまったく分泌されないとか。なるほどな。

青色LEDを浴びるんじゃだめなのかな(大麻栽培みたいだけど)。あれでセロトニンは出ないのか? 受験期に調べたけど「色」というのは、たいてい複数の波長の光が混ざった複合データを錐体細胞が解釈することによって脳が見ている。錐体細胞は三匹?いて、彼らはそれぞれ好みの波長帯が異なる。彼らの喜び具合の程度が合算されて、脳はその合算に応じてある一色を出力し、それを僕に見せている。色覚異常に1型、2型、3型とタイプがあるのも、錐体細胞が三種類だからだ。

だから、単に黄色い何かを見ているつもりでも、複数の光の合算が最終的に黄色を出力しただけで、光のスペクトル上で黄色に相当する波長の光がそこに含まれていない場合もあるのだ。ピンクやマゼンタなどはまさにそれで、色相環で赤と紫の間にあたる色は光のスペクトル上に対応する波長がそもそもない。だからピンクを見るとき、網膜はかならず複数の波長の光を含んだものを受け取って、その合算をピンクとして「思いついている」ことになる。これ面白いよな。

花火とかナトリウムランプ、あと虹とか、は単波長の光を見ているのに近いけど、基本的には現代に見る光は複数の波長を含んだものだ。スマホやテレビで見る色は、ピンクに限らず全部脳が「思いついた」色だ。

ChatGPTに訊いたら、青色LEDの光も目的の波長を含んでいるため、セロトニンを作れるらしい。でも照度がぜんぜん低いから、効果的とは言えないとか。四の五の言わず屋外に出るべきか。だって、起きたら太陽が沈んでるんだもの! 太陽って夜沈むの。しょうもなすぎ。夜間のシフトは月が担っているようだが、あんなローソンの明かりより貧弱な豆電球ぽっちじゃどうにもならない。富士山の周りを自転車で一周したことがあるけど、あのときは本気で月光が助けになったな(擁護)。夜間に樹海エリアを通っていたとき、一帯の路面が月明かりによる木漏れ日で満たされていて、感動した。

そういえば、日照時間が少ない北欧のある街では、うつ病予防の行政事業として、各世帯日光代わりの照明機材みたいなのを持って一日何時間その光にあたることが義務付けられている、というのをテレビで見たことがある。一家に一個、小っちゃい太陽が配られるんだ。いいな。どうやら室内でもそれなりの照度を保証する「光療法用ライト」というのがあるらしく、Amazonにも商品が並んでいた。太陽光に近づけた光を出すって、なかなか電気代食いそうだな。ワンタップで買いそうになったけれど、やっぱりやめた。明日病院行くし、一度主治医に相談してから判断しよう。日光浴を人工太陽で済ませて、太陽系が推奨するバイオリズムから卒業するのって、やってることがいよいよディストピアだし。そこまで冷血になるのも少し怖い。

15時に本当に起きた。部屋を「完璧に片付ける」方法を思いついてしまい、それでウキウキして寝室を出たら祖母に「あんたに手伝って欲しいことがあるんやけど」と言われ、「やらない」と言ったら怒られて、病んで、寝た。僕が良くなかったなあ。やらない理由をちゃんと言うべきだった。

18時に起きた。起きたら比較的元気があった。そもそも寝足りてなかったかもしれない。部屋を片付けるのは、ユメギドを作る気がないとき。今は作る気があるから、ユメギドを作る。

昨日描いたやつ、noteにも掲載してみた。全然自信作でもなんでもないのだけど、このくらいの図々しさはあっていいんじゃないかと思って。

起きようかな。シャワーを浴びて、夜ご飯を食べて、ユメギドを作ろう。

歯のことを考えながら食事を済ませてシャワーを浴びた。僕は歯のことを考えているけれど、歯は僕のことを考えていない。アメリカの死刑囚は人生最期の日に好きなものを食べることが許されているが、僕はカニを食べたいと思う。アレルギーで、人生で一度も食べたことがないから。味を知りたい。あとエビと牡蛎も食べたい。ホタテ、はまぐり、アワビにつぶ貝、サザエも浜焼きにして食べてみたい。でも執行前にアナフィラキシーショックで死亡したら、それは、だめだな。エピペンも記入したら出してくれるのかな。

深夜3時。単純な作業、単純作業。を、ずっとしている。こういうのをAIにやらせたいかもですね!

チェックポイントを作れた。ほんとに1の仕事に対し1の進捗が生まれる状況だ。手を止めたら進まない。手を動かすと進む。千羽鶴を折る気持ちで臨むしかない。

一旦、目を温めます。目を温める時間はAIに奪われたくないな。

寝る時間なので寝ます。

生成AIのことを思いながら寝ます。イラストコミュニティでは、反AIの風潮も強い。僕は最近自分にとっての喜びのありかがはっきりしてきたので、生成AI技術の躍進について特に脅威を感じないかも。コンテンツ市場をAIが席巻しようが、僕はその隙間で何かやれることを見つけて、自分の時間を満足していける自信がある。僕のやりがいが全通り奪われるとは考えにくいし、AIのおかげで新たなやりがいも見つかる気がする。

ゲーム作りに関しては、今のところChatGPTはコーディングを10倍楽にしてくれているので助かっている。正直もっと開発作業の実態に介入してきて欲しい。今日やっていたことはプロジェクトの要旨を知ってないとできない文脈依存な作業のわりに、手はひたすら慎重丁寧なコピペを繰り返すだけみたいな、あんまり喜びのない作業だった。ゲームエンジンのユーザーインターフェース上で行うアタッチとかコピペ、シリアライズ化した変数の調整みたいな手作業が一番くだらない。ChatGPTはまだ手を動かしてくれないから、そのへんを頼ることができない。Unityについては、ChatGPT製のエディタ拡張が結構販売されているらしい! 面白そう。あと、デバッグもやって欲しい……! プレイテスト。頼みすぎですかね。

先日Vlog制作でやったPremiere Proの動画編集作業も、10年前とやることがほぼ変わってなくて悲しかった。タイムライン上での地道なカット編集や字幕挿入は、いまだに職人の仕事だった。そこがクリエイティブの部分でもあるので、楽しくもあるけど、若干虚しさもあった。

AIは本人が賢くなるばかりで、他社製ソフトウェアの開発環境上で実際的な肉体労働をしてくれない。一番奪って欲しい部分ってそこなんだけど。ソフトウェア開発の現場はめざましく加速してる一方、「ソフトウェアを使ってのソフトウェア開発」はあんまり躍進してない印象がある。UnityやUEが自身にAIを統合してゲーム開発が加速していく未来よりも、ワークスペース上にAIが常駐することでUnityやUEよりも圧倒的にしなやかな開発を可能にした新たなゲームエンジンをAIが作って、人々はそれを使うようになるという未来のほうがありそう(とChatGPTに訊ねたら「その可能性は低いと思います」と言われた)。

イラストは作品制作のプロセスに身体性が宿っており、作家的表現とそれをする過程の喜びがスタートから完成までずっとある。だから過程を省略する生成AIはなんか違うとなるのも当然だ。それに比べゲーム開発は、どう考えても作家性の宿りようのないユニークな喜びもないポチポチ作業があり、その間私たちは十分に死んだ目をしているのだから、早く省略させてくださ〜いって思います。

生成AIが開発環境に直接介入してくるようになると、僕たちの仕事は自然言語で彼らに作業指示を出す動きが大半を占めてくる。となると、人的資源としての価値として、タイピングの速さが意外と重要になってくるかもしれない。これからの社会で必要とされる人材になるなら、今のうちにタイピングオブザデッドを極めておくべきかもしれない。フルーツ(「かもしれない」で文を締めるのエッセイストみたいでなんか嫌だからフルーツ)。