15時頃に起きた。

リングフィット・アドベンチャーをおこない、基礎代謝の増進に励んだ。

ちょっと作業した。本当にちょっと。もっとやるべきだった。気が抜けて、ソファで本を、読んでしまいました。

NetFlixで『ブラックホール:知識の境界線に挑む』を見た。2019年に史上初、ブラックホールの撮影に成功した快挙のいきさつを追ったドキュメンタリー映画だ。楕円銀河M87にあるブラックホール撮影に邁進するEHT(Event Horizon Telescope)プロジェクトに携わる物理学者たちに密着しつつ、それと並行してスティーブン・ホーキング博士たちによるブラックホール情報パラドックスへの理論的な挑戦の過程も捉えていた。

ブラックホールってそもそも光が出てこられないわけだから、ブラックホールを「撮影する」って何? と思って、映画を見る前にいろいろ考えてた。

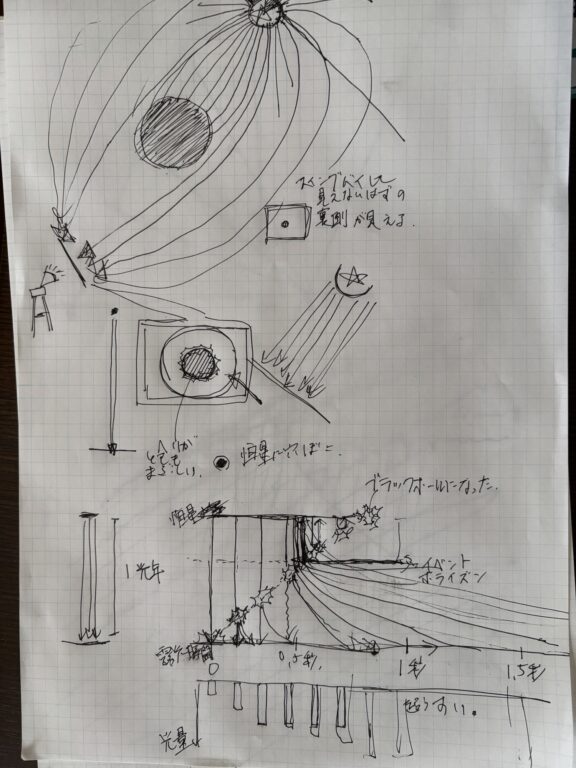

素人考えで理解しようとした図。上はスイングバイみたいに光が曲がって、地球に届かないはずの向きの光が届くことが「ブラックホールを見た」ことになるのではないか、みたいな予想。下は、ある恒星がブラックホールになる過程を考えるとき、ブラックホール発生時にギリギリ事象の地平面を脱出していた光は限りなく減速して(このとき僕は光速度一定の原則をまったく忘れていた。あとで気づいた)地球に届くんじゃない? という推測から、観測器の露光時間あたりの光量変化からブラックホールの存在を確認したことになるんじゃないか……みたいな考えのもと書いたダイアグラム。光は減速しないはずなので、これは実質妄想でしかない。

ご飯食べる前にこんな考えごとして、ご飯食べながら実際に映画を見た。めっちゃ面白かった。

「ブラックホールを撮影する」というのがどういうことなのか、それ自体を丹念にすり合わせて合意しながら、ブラックホール写真の現像を果たしていた。望遠鏡を用いてブラックホールを撮影するわけだが、撮影したらそれで完了という簡単な話ではまったくなかった。EHTのスタッフたちは4チームに分かれ、それぞれが独自の「解釈」のしかたで撮影データをつなぎ合わせたり編集したりし、ブラックホール写真を見出すのだ。なにせ撮影データは地球各地に立てられた複数の望遠鏡から得られた断片データの集まりだし、ブラックホールは単純な意味で「撮れる」ものではないから。この間、4チームのあいだでは一切の情報交換がされない。ほんの少しの雑談から「ブラックホール撮影とは何か」の思想が他チームに伝播してしまうかもしれないからだ。『三体』の面壁計画みたいだった。

それで最終的に、4チームそれぞれが導き出した「ブラックホール写真」を、同時に見合わせる。それらはとても高い精度で一致していた。確からしい客観性の尺度のもと、ここでようやく、ブラックホールを撮影することに成功したと言えるようになった(そのあとさらに広い学会で承認を受ける必要があったけれど)。

この映画の監督ピーター・ギャリソンが著している『客観性』という本によると(僕は読んでない、すべてパートナーの説明の受け売り)、「何が客観的か」に関する人々の合意には、変遷があったらしい。はじめは「本性への忠誠」、いわばイデア的な、例えば植物だったら何の瑕疵もないベストコンディションの絵を描くことが物の客観的なありかたとして正当性を持っていた。でも次第に「機械的客観性」、写真で撮れたものとか、例えばちょっと形が不均衡でも顕微鏡で実際に撮れた雪の結晶の画像のほうが、理想化されたイラストよりも「より客観的」と見做されるようになり、図鑑に載せられるようになったんだって。でも今は、その機械的客観性を超えるさらなる客観性、「訓練された判断」が見出されてきた。簡単に言うと、その筋に詳しいエキスパートたちが「この姿が客観的というにふさわしい」と合意したさまこそが図鑑に載せられるべき図像だというのだ。

ブラックホールの写真は、確かに複数の撮影データを、科学者たちが解釈して編集して合成したものだ。でもそのように専門家たちのフィルタを通して最終的に出力された画像こそが、「ブラックホールの写真」として新聞の一面記事を飾った。「訓練された判断」が客観性を勝ちとったケースだ。

面白い~。というか、ピーター・ギャリソン、映画監督もして、本も書いているのすご。

ホーキング班は、ブラックホールに「毛」が生えていることを証明するためにがんばっていた。球状の黒板に計算式を書き込んでいてすごかった。「毛」というのは、ブラックホール表面に刻まれた情報みたいなものだと思う。星が消滅してブラックホールになったとき、ブラックホールが情報をすべて消し去ってしまうと、宇宙上のあらゆるブラックホールが同一(情報をもたないから、個性がなく、区別がつかない)ということになってしまう。ソメイヨシノとか綾波レイみたいなものだろうか。無毛定理といったりするらしい。しかしこれはなにやら情報熱力学の基本則に反しているらしいので、流石に表面に情報=毛(各ブラックホールをユニークにする圧縮情報)があるだろうと予想されていたようだ。でもその証明が、とても簡単ではないようだった。

映画に集中していたら、コーヒーの入っていたコップにあやまってウーロン茶を注いでしまい、コーヒーとウーロン茶の混合液ができてしまった。

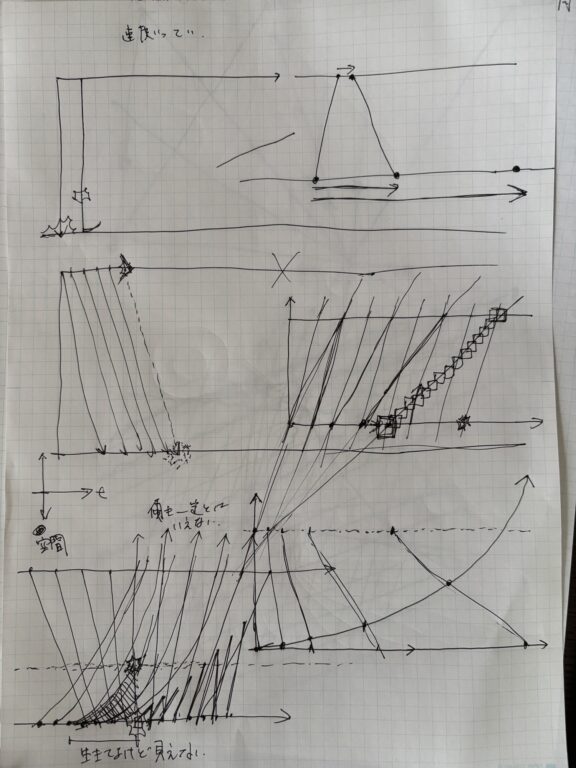

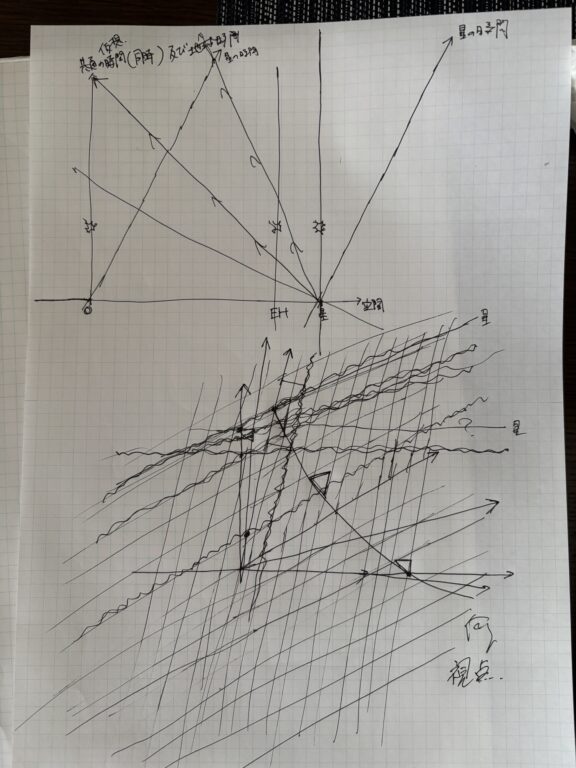

視聴後、視聴前に僕が書いたダイアグラムの、光速度一定をふまえた正しい考察バージョンを考えたくて、書き直そうと努力していた図。でもわけわからなくなってやめた。限界です。

一般相対性理論を考えると座標軸も動く? どことどこが「同時」なのか、もはや原点をどこに置くかで変わる話では……とか、よくわからず。自分の頭では理解できなかった。

「ブラックホールを撮影するって何?」という僕の疑問は、特別難しい話ではなく、ただブラックホールの輪郭を撮影すること、という認識で良さそうだった。でもそれが、とてつもなくたいへんで(ばかでか望遠鏡を地球各地に置く必要があった)、重要なことだったのだ。ブラックホールの存在は、これまでは重力波による「音」でしか観測されていなかった。視覚的なブラックホールの様態は、シミュレーションは無数にされてきたけれど、実際に観測されたのは初だった。多くの物理学者たちが、このときを夢見ていたのだ。

よかったね。

眠い。

7:12。え、もう寝る時間なのか?

オヒョ?

数多の物理学者が心血を注いで宇宙最大の謎に挑んでいたなか、トロヤさんはいったい……。ほんの少し作業しただけで、あとはだらだら胡坐だけかいて、コーヒーとウーロン茶を混合したバカみたいなブラックホール作っただけだが。

このままだと、僕にNetFlixのドキュメンタリー映画に出演する機会が訪れる見込みはない。