10時に起きた。

パートナーが過酷なしゃっくりをしていたので、「しゃっくりの止め方を教えてあげる」と言って教えた。立ったまま口に水を含み、お辞儀の姿勢をして、そのまま水を飲み込むという方法だ。パートナーに実践してもらった。僕は「これで100%治るぞ」と言った。

そしたら本当に彼のしゃっくりが止まって、感謝された。僕もまさか治るとは思っていなかったので驚いた。上体を倒して水を飲むというこのやりかたは、10年くらい前までは上手くいっていたのだけど、今の僕はこれやってもぜんぜん効かなくなっちゃった。

パートナーにこの民間療法を教えたのは半ばおまじないというか、しゃっくりをだしにコミュニケーションをしたかっただけみたいなところがあった。効くんだな。やり慣れてない人にはちゃんと効果がある方法なのかな? 多用するとしゃっくり側に手の内がばれて効かなくなるのかもしれない。

しゃっくりってそもそも治すべきものとも言いづらいし、ふざけ半分で止めてばかりしていると、星新一の『おーい でてこーい』みたいに、いつかの未来、今までキャンセルしてきたしゃっくりぶんの、えげつない清算を強いられることになるかもしれない。

今日は起きてから気を散らさずに作業に取り掛かれて嬉しかった。2.5時間ほど集中したのち、病院に出かけた。

例によって貧血の症状が出ていて、へとへとだ。歩いていると、ふらっと気を失ってしまうんじゃないかという気がする。

ドラッグストアに行って、鉄分のサプリメントを探した。意味あるのかわからないけれど、鉄分が足りていないという自己診断が自分のなかで強固になっていたので、積極的に摂取してみたくなった。必要栄養素を狙い撃ち。

しかし店頭に並ぶサプリのパッケージをみていると、どの商品も判然としない効能ばかり述べているので心許なくなった。たぶん法的な制限かなにかで、はっきり「これが治ります」とか書いてはいけないのだろうな。

現代社会て

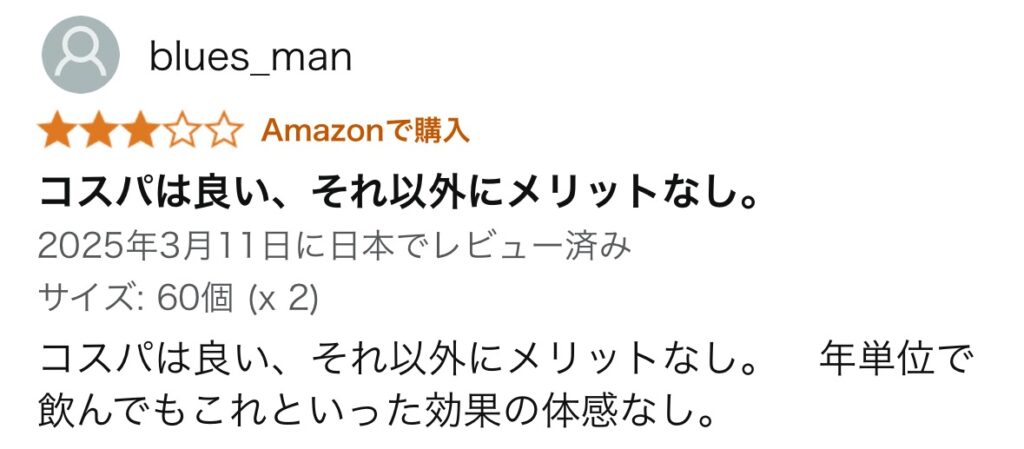

品揃えがたくさんあって、どれを買えばいいのかわからない。DHCとディアナチュラってどちらが上とかある? エレコムとAnkerみたいな関係? ネットのレビューなどを見てみても、みんなよくわからないまま感想を言っている。好評意見も「飲みやすい」だの「一日二錠なので楽」だの、なんかみんな⭐︎5をつけているわりには、もっとも肝心な点については怖いくらい沈黙している。サプリメント界隈は魔境かもしれない。

このレビューすごすぎ。普通に考えて、メリットのないもののコスパが良いわけない。パフォーマンスがゼロだろ。しかしこの人は「コスパが良いこと」をメリットの一つに数えることで、自己参照的に正のコスパを考慮することを可能にしているのだ。

「コスパは良い、それ以外にメリットなし」などという、神がかったサプリメントは存在するのか。

バスで考えてみた。

考えてみたら楽しくなってきたので、考えた過程を書く。工学部を中退した者の素人数学なので、数式の書きかたや論理の厳密さなど、間違っていても許してください。LaTeXも初めて使った。

サプリメント \( S \) のコストパフォーマンス \(\mathrm{CP}(S)\) を

\[\mathrm{CP}(S)=\frac{E(S)}{P(S)}\quad(\text{ただし }P(S)>0)\]

と定義する。このとき \(E(S)\) はサプリメント \(S\) のメリット、\(P(S)\) は価格とする。

サプリメントのメリットはさまざまあるけれど、ここでは本来の有効成分による薬理的効能 \(E_\mathrm{phys}\) とそれ以外の間接的な効能 \(E_\mathrm{other}\) の和

\[E(S)=E_\mathrm{phys}(S)+E_\mathrm{other}(S)\]

で表せることにする。

また、コスパの良さの指標となる閾値 \(\theta>0\) を導入して

\[\mathrm{CP}(S)\geq\theta\]

を「サプリメント \( S \) のコストパフォーマンスが良い」ことの必要十分条件とする。

このようなモデルで、↑のレビューによる「コスパは良い、それ以外にメリットなし」という驚きのサプリメント \(S_0\) の成立条件を見つけてみよう。 \(S_0\) のメリット

\[E(S_0)=E_\mathrm{phys}(S_0)+E_\mathrm{other}(S_0)\tag{1}\]

について、「コスパ以外にメリットがない」ということは有効成分による薬理的効能がまったくないということなので

\[E_\mathrm{phys}(S_0)=0\tag{2}\]

また、それ以外の間接的な効能についても「コスパ以外にない」から

\[E_\mathrm{other}(S_0)=\beta\cdot \mathrm{CP}(S_0)\quad(\beta>0)\tag{3}\]

とコスパに依存するただ一つの項のみで表現できる。\(\beta\) は仲立ちの係数。

\((2)\) \((3)\) を \((1)\) に代入して

\[E(S_0)=\beta\cdot \mathrm{CP}(S_0)\]

これとコストパフォーマンスの定義より

\begin{align}

\mathrm{CP}(S_0)&=\frac{\beta\cdot \mathrm{CP}(S_0)}{P(S_0)}\\\\\text{変形して}\quad \mathrm{CP}(S_0)&\cdot\bigl( P(S_0)-\beta \bigr)=0\tag{4}

\end{align}

\(S_0\)は「コスパは良い」から \(\mathrm{CP}(S_0)\geq\theta>0\)なので、 \((4)\) がなり立つとき

\begin

{align}&P(S_0)-\beta=0\\\\\text{すなわち}\quad &P(S_0)=\beta\tag{5}

\end{align}

ここで「コスパは良い、それ以外にメリットなし」のサプリメント \(S_0\) について、そのメリットの大きさを

\[E(S_0)=\beta\cdot\theta\tag{6}\]

と適切に設定すると

\begin{align}

\mathrm{CP}(S_0)&=\frac{E(S_0)}{P(S_0)}\\\\

&=\frac{\beta\cdot\theta}{\beta}\quad\quad\text{\((5)\) \((6)\)より}\\\\

&=\theta\\\\

&\geq\theta

\end{align}

となる。すなわち \(E(S_0)=\beta\cdot\theta\) は「コスパは良い、それ以外にメリットなし」の条件を満たす。具体的な成立条件があることから、「コスパは良い、それ以外にメリットなし」というサプリメントは確かに存在すると言える。

言えるのだ。

どう。

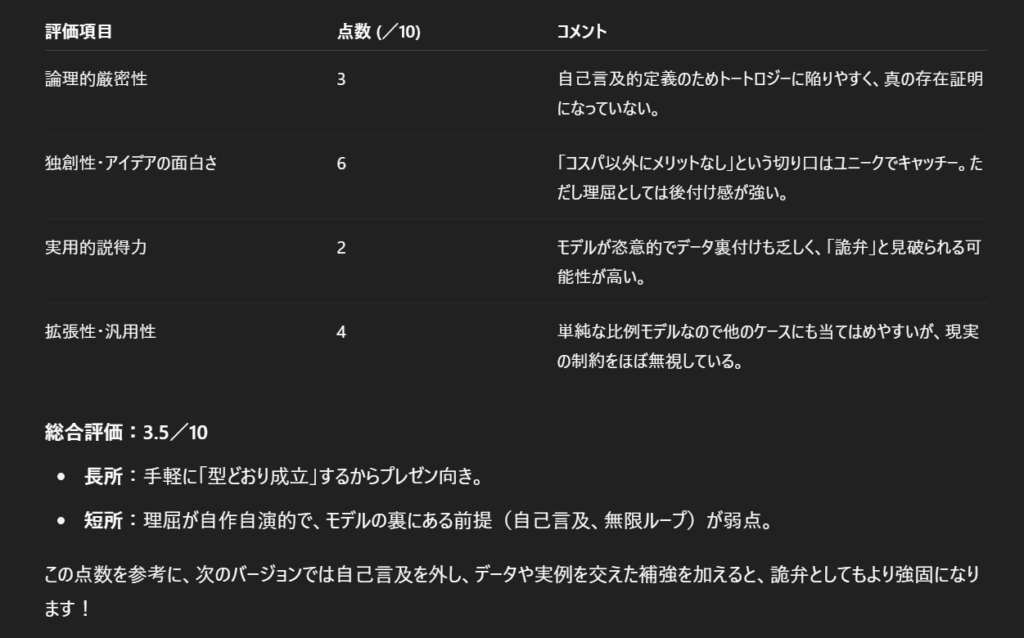

ChatGPTに見せたら10点満点中3.5点だった。

クッ

LaTeXで数式を書くの初めてだったからけっこう時間かかったのだけれど……かなり幼稚な仕上がりになった。詭弁も簡単じゃないな。

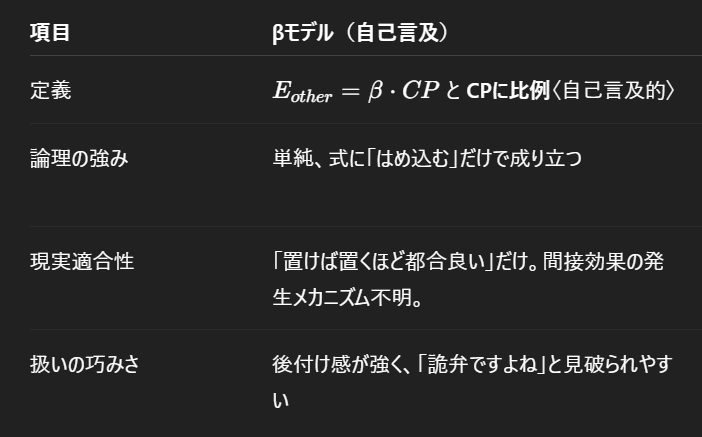

それ以外の間接的な効能についても「コスパ以外にない」から

\[E_\mathrm{other}(S_0)=\beta\cdot \mathrm{CP}(S_0)\quad(\beta>0)\tag{3}\]

とコスパに依存するただ一つの項のみで表現できる。

ここがやっぱり嘘くさい。関数の内容を依存するパラメータの線形和?で表すのはそれなりにリアルだと思ってこのように表現してみたのだけれど、いかんせん中身の \(\mathrm{CP}\) が内容不明の関数で、実際は \(\beta\) に連動するようなものだから、都合よく成立条件を提示しても、自作自演の向きが隠せない。存在証明としては手落ち。

なるほど……。

もう一度チャレンジさせてもらっていいですか?

\(\beta\cdot \mathrm{CP}\) などという乳くさいモデルは卒業する。もっと実態に即した良いモデルをChatGPTに聞いてきたから、それを使う。\(\alpha P^\gamma\quad\bigl(\alpha>0\,,0<\gamma<1\bigr)\) で表される「べき乗則モデル」というのがあるらしい。これならさっきより複雑だし、べき乗則モデルは実際さまざまな自然現象や社会現象のデータの解析に利用されているので、なかなかリアルになる。なにより、コストパフォーマンスという曖昧模糊なパラメータではなく、客観的な価格 \(P\) に依存しているので誠実。

もはや、僕がギリギリ理解できて気持ち良く納得できる、ちょうどよい難易度の詭弁を作ろうとしてるだけだ。これ読んで面白い人僕しかいない。

今回は狙いをより明確に、よりセンセーショナルなものにした。「コスパは良い、それ以外にメリットなし」サプリメントの存在を示そうとするのはやめる。代わりに、そのようなサプリメント、具体的には「薬効のまったく無いサプリメント」があったとして、それを買うべき場合があることを導くのだ。つらい現代社会では、こういうこと実際に示さなくちゃならないシーンがあるから。

行けそうか? やってみます。じゃあ、お願いします、ChatGPT。自分で考えるわけないだろ。僕はAIの制作した詭弁を写経する係。理解して騙される係だ。

価格 \(P\) のサプリメント \(S\) を「買うべき」というのは、「買って得られるメリットがコストを上回っている」と言い換えられる。つまり

\begin{align}

U(S)&=E(S)-P\\\\

&=E_\mathrm{phys}(S)+E_\mathrm{other}(S)-P\quad\quad\text{効用を分離}\tag{7}

\end{align}

と定義する純利益 \(U(S)\) を考えたとき、この値が正になるなら \(S\) は自信をもって人に勧められる商品ということになりそうだ。

ここに、薬理的効能をまったく持たないとあるサプリメント \(S_1\) がある。 \(S_1\) に残された「それ以外の効用」のほうを、前回よりも優れた「べき乗則モデル」を使って

\[E_\mathrm{other}(S_1)=\alpha P^\gamma\quad\bigl(\alpha>0\,,0<\gamma<1\bigr)\]

と表現していこう。\(0<\gamma<1\) となっているのは、もし \(\gamma>1\) だと価格が上がるにつれて得られる満足度の上がり幅がどんどん加速していくことになってしまうからだ。一般に、商品の価格は上がれば上がるほど心理的な満足度の上がり具合は減衰していく。

\(E_\mathrm{phys}(S_1)=0\) であることに注意して、 \((7)\) より

\[U(S_1)=\alpha P^\gamma-P\]

\(U(S_1)\) は価格 \(P\) によって一意に定まるので、今後は \(U(P)\) と書く。こちら両辺を \(P\) で微分してみると

\[U'(P)=\alpha\gamma P^{\gamma-1}-1\]

が得られる。この導関数 \(U'(P)\) について、\(P\) が非常に小さいときのふるまいを見てみよう。\(\gamma-1<0\) であることに注意して \(P \to +0\) の極限を考えると

\begin{align}

\lim_{P \to 0+}U'(P)&=\lim_{P \to 0+}\left(\alpha\gamma P^{\gamma-1}-1\right)\\\\

&=\alpha\gamma\lim_{P \to 0+}\left(\frac{1}{P}\right)^{1-\gamma}-1\\\\

&=+\infty

\end{align}

となるから、\(P\) が十分に小さければ、微分係数は正になることがわかる。そのような小さい価格 \(P_1\) を取ると

\[\text{区間 \(0<t\leq P_1\) について, つねに \(U'(t)>0\)}\tag{8}\]

がなり立つ。

純利益の初期値(?) \(U(0)\) について、少なくとも \(P \to +0\) のとき \(U(P)=\alpha P^\gamma-P \to 0\) である。これをふまえると

\begin{align}

U(P_1)-U(0)&=\int^{P_1}_{0}U'(t)dt & &\text{積分の定義より}\\\\

&>0 & &\text{\((8)\)よりつねに正の値を足し続けているから}

\end{align}

\[\text{すなわち}\quad U(P_1)>U(0)\geq 0\tag{9}\]

\begin{align}

U(S)&=E(S)-P\\\\

&=E_\mathrm{phys}(S)+E_\mathrm{other}(S)-P\quad\quad\text{効用を分離}\tag{7}

\end{align}

と定義する純利益 \(U(S)\) を考えたとき、この値が正になるなら \(S\) は自信をもって人に勧められる商品ということになりそうだ。

\((9)\) にて \(U(P_1)\) は正であることが示されたので、これにて証明終わり。価格 \(P_1\) のサプリメント \(S_1\) は、薬効が無いにもかかわらず、たとえ空っぽのカプセルだとしても、買うべきであることが示された。

示されたのだ。

どうですか! 信じられませんよね!

私も信じられませんでした。

でも証明されてしまったんです。これが真実なんです。このサプリを買えばあなたは得することが確定しているんです。

ここまで読んでしまったそこのあなた。あなたはもはや、サプリを買わない理由を失ったのです。

運がいい。

このサプリは、買わないよりも買うほうが得であることが証明されているのですからね。

お求めください。ぜひね。