すごい寝て、すごい悪夢見て、19時に起きた。

体調悪い……休むことに専念。

なんとなく見てる昔のアニメ『ガンバの冒険』で、「君の英雄気取りの行動で、僕たちの仲間が殺されたんだ」というセリフがあった。「英雄気取り」って英語でなんと表現するんだろうと思った。〈behave as if you were a hero(まるで英雄であるかのように振る舞う)〉とかどうかな。調べたら〈act like a hero〉のほうが堅苦しくなくて良さそうだった。behaveだと、本人が英雄気取りを自覚してるようなニュアンスになるかも。そしてさらに〈your heroics(英雄的行為、皮肉混じり)〉というドンピシャの表現があるようだった。ChatGPTの英訳案は“Because of your heroics, our comrade got killed!”というものだった。良さそう。

SEKIROやった。仙峯寺を攻略した。ロバートや猿、白蛇を倒した。今日の敵には(弦一郎や獅子猿に比べて)さほど苦戦はしなかった。なんだか大冒険だったな。今度はあそこ行ってみたい、ここ試してみたいなどと、次々にやりたいことが溢れる。なんて素敵なゲーム。

始めたての頃はステルス要素がきつくて心が折れそうだったけれど、隠れるのにも慣れてきた。それに、面倒くさくなったら対面して倒せる程度の強さの敵だったり、あるいは走り抜けて素通りできるところがあったりした。進めるほどに許容されるプレイングが多く、おおらかなマップになってきたような気がする。そのように可動域の広がっていく感覚すら、自分の上達の賜物だと思わせてくれる。

全身だるく、頭と腕が痛い。体調悪いのってなんで? 体温を測ってみたら、平熱ど真ん中だった。熱はないのか。気圧もとくに変な数値ではなかった。一昨日自己分析したとおり、スケジュールを意識してるのが、精神的に来てたり? わからないな。体調面で犯人探ししても仕方ない。休むしかない。炒飯食べきれず残してしまった。

本読んだ。サイモン・シン『フェルマーの最終定理』読み終わった。数学史そのものを辿っていくデカイ物語だった。知らなかったことたくさん知れて良かった。

この本を読んだところで、読者はフェルマーの最終定理の証明過程を理解することはできない。あくまで一般層が一連のあらましをドラマティックな脚色で楽しめるだけだ。個人的には、もうちょっと具体的に知りたい感じです。

理解するには、各分野を勉強して前提知識を得る必要があるだろう。つぶさに過程を追っていくと泥臭い力押しの部分や難解な部分、複数の論文を横断して理解する必要のある部分とかもあるだろうから、最初から最後まで「おもしろく」理解するのは無理だろうけれど。

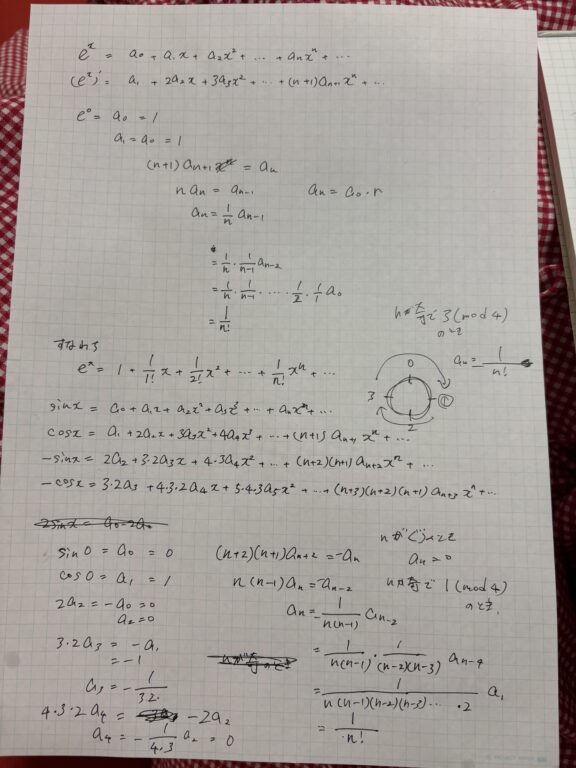

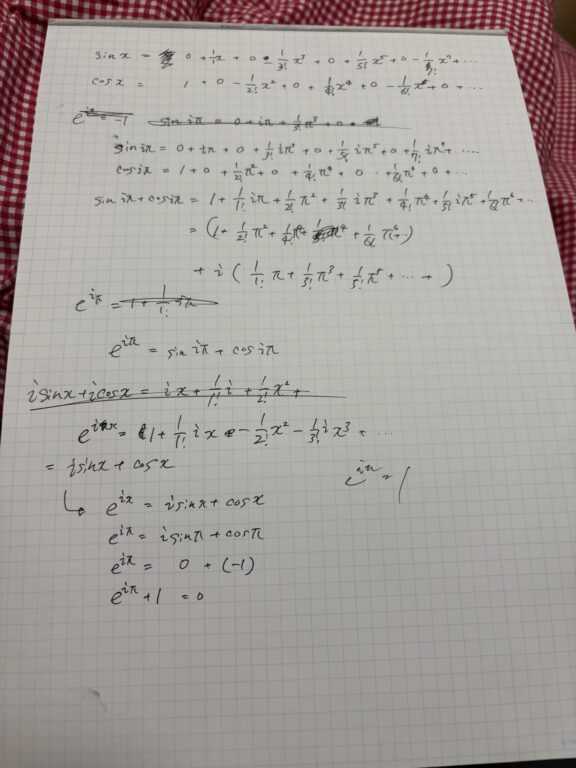

数学の有名な定理のなかで、僕が自力で導出できる程度に知っているのは、オイラーの等式くらいだ。いわゆる「eのiπ乗は-1に等しい」というやつ。オタクなので、こういうのはできる。

久しぶりに記憶をたぐりながら紙に書いてみた。途中iをどこに入れればいいんだっけと混乱して変なこと書いてるけど、最終的には導けた。

e^xやsinx、cosxをマクローリン展開しているけれど、これは付け焼き刃の知識でやっているだけだ。厳密には各関数のテイラー展開可能性を調べる必要があると思うのだけれど、その方法は知らない。なので僕は導出過程のすべてを完璧に理解できているとはいえない。中途半端なオタク。sinの微分がcosになることすら、今証明できるか怪しい。

あわよくばフェルマーの最終定理の証明も、こんなふうに自分で書けるようになりたいなぁ。当時の数学体系の集大成のような旅路になる。楕円曲線、モジュラー形式、谷山-志村予想、リベットの証明、ガロアの群論、ワイルズの理論など今の僕にはちんぷんかんぷんな事柄を一つ一つ巡礼していかないといけない。でも、いつか自分で示せるようになったら最高だろうな。

長らく積んでた本を読み終えることができて気持ちいい。

最近、科学や思想系の本をよく読んでいるな。自分がこういうの読むようになったのってつい最近な気がする。2年くらい前までは、僕が本を読むといったら、ほとんど小説だった。学術書などはあまり興味がなかった。それらを手に取るようになったのは、美大に入ったことの影響が大きいかも。美大では「こういう本読めよ」とよくサジェストされるので。美大に限らず、大学ってそういうものか。前の大学はほとんどまともに通わなかったから……。

でも大学で読めと言われて借りた本も、結局読まないで返すことが多い。椹木野衣とか難しくて読むのを諦めた。ゲームスタディーズ系なども、読むのしんどかった。やっぱり小説に比べると、いくらか抵抗がある。学術書のたぐいは、本当に自分が読みたいものしか読めないのだと思う。学術書は読者に理解させようとして書かれているため、読むときに「理解せねば…」と肩に力が入ってしまうのだと思う。他方、小説を読むときは、わからないところは「なんか言ってら」とふかして読むことができるし、作者の意図など度外視した好きな切り口に勝手に感動していられるから、カラマーゾフの兄弟でもドグラ・マグラでも読めたのだと思う。『ドグラ・マグラ』は一番好きな本の一つですらあった。

とはいえ、小説も多岐にわたる。歴史小説とか、推理小説とか、分厚いエンタメ小説とか、それこそ学術書的な込み入った文学とかは、しんどくて読めない。読みたいものしか読めないのはきっと小説も同じなのだ。ただ、自分が読める小説を選び取るアンテナが、学術書に比べたら鍛えられているってだけなのだろうな。

作品を選んで見ていくことで、自分という人間の理解が深まっていくのを感じる。自分って興味深い。自己分析はいくらしてもしたりない。良い人生を送るには、自分のことをもっと知っていく必要があると思う。

あ、寝る。

明日もある。