18時に起きた。

フーリエ級数展開の練習問題を解いてた。ゆっくり。『瑠璃の宝石』の瑠璃の学びのスピードには驚かされます。好きに全力な者は強い。

ご飯を食べたあと、映像の世紀バタフライエフェクトで1950〜70年代の高度経済成長期の特集を見た。冷戦時にアメリカに軍需品の輸出をしまくった日本は景気が上向き、人口が東京大阪名古屋に集まりまくり、サラリーマン走りまくり、電車乗車率300%超、車での交通事故死亡者が1万人超、屎尿を路上に流しまくり、アスベスト作りまくり、廃棄物を海に流しまくり、公害病で人死にまくり。それでも日本人は未来に夢を見まくりだった。

僕は太陽の塔が好きで、関西に住んでいた時期はちょくちょく見に行っていた。あれは岡本太郎が高度経済成長の日本の「進歩と調和」をテーマに依頼されて作ったものだけれど、岡本太郎はその依頼を何度も断ろうとしていたことを知った。岡本太郎は「進歩と調和」を信じていなかったからだ。太陽の塔に込められたテーマはアンチ万博のようなもので、近代合理主義化への反発の表現だった。だから、丹下健三の未来的なドーム建築をぶち抜くようなかたちで塔は建てられた。対極的な思想がぶつかり合った。

でも結局のところ太陽の塔も、当時は万博のコンテクストに飲み込まれて市井の人々には「進歩と調和の象徴」として誤読されたっぽいけれど。そこのとこ、岡本太郎はどう思ったのか。最終的に今も残っているのが太陽の塔だけなのは、なんかいいな。

Cuphead始めちゃった! ガハハ。やり始めて気づいたけれど、このゲームやるの、二度目どころか四度目だ。

敵も味方も(画面に占める大きさが)ここまで大きいのに、緻密な高難易度アクションが成立してるのが不思議。でも期待した動きはできる。ダッシュの幅と時間が絶妙な気がする。敵も理不尽なパターンがないのでちょっとずつ覚えていける。

言語設定を英語でやってる。英語が好きだから。1930年代カートゥーンがベースの世界観なので、古風な語彙や駄洒落が多い。難しくて面白い。いちいち調べてる。

“What do you call a cup that falls off a swing? A tumbler!”

「ブランコから落ちたコップを何と言う? タンブラー!」〈tumble(ひっくり返る)+er〉と〈tumbler(タンブラー、主人公がカップなので)〉がかかっている。”A cup that falls off a swing, a tumbler.”って書いたらツイートになるな。

“That beating was for free — no strings attached!”

「今殴ったのはタダだ。見返りも条件もなし!」〈strings〉で「付帯条件」という意味があるらしい。

“TOUGH AT FIRST. BUT SOON YOU CAN STRING THEM TOGETHER SWIMMINGLY!”

「最初は難しいけど、すぐにすいすいと繋げられるようになるよ!」またstring。連続パリィの説明。〈string something together〉で「〜をつなげて文にする」というイディオムが調べたらあった。

“Arrr, yer gonna need some tips if ye want to keelhaul these deadbeats!”

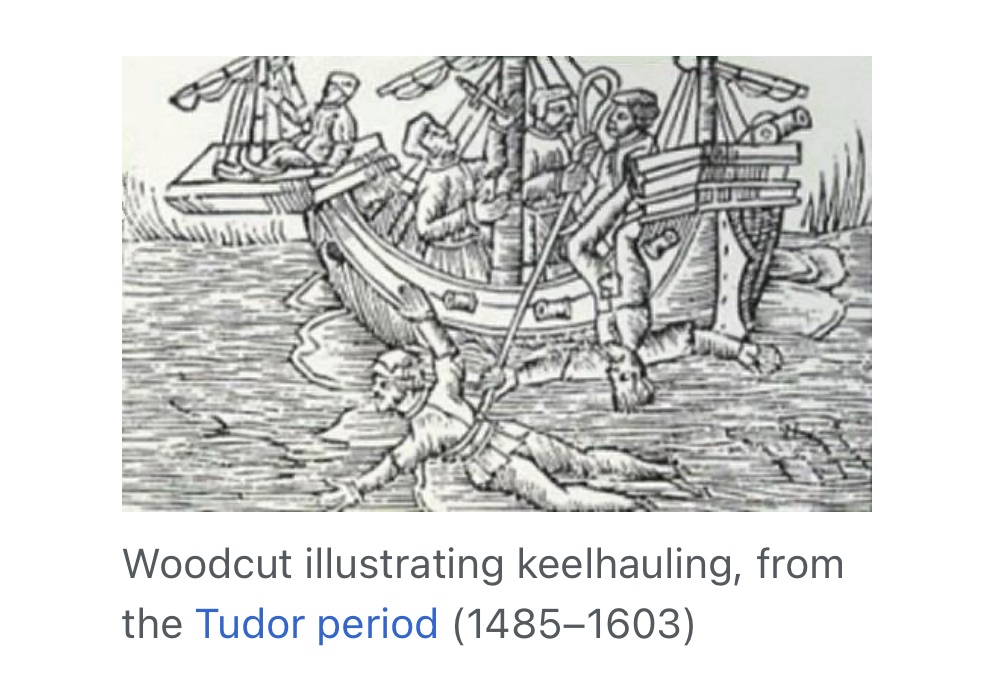

「アー! お前さんら、この債務者どもを竜骨責めにしたいんなら、秘訣を知っとかなきゃな。」〈Arrr〉は典型的な海賊の掛け声らしい。〈yer〉〈ye〉は海賊言葉? なのかはわかんないけど書き言葉的な修辞で、ここではそれぞれ〈you’re〉〈you〉だと思う。〈keelhaul〉はChatGPTに訊いたら海賊式のそういう罰らしい。

こうすることらしい。残虐ってことでいいのか?

とにかくCupheadがおもしれー。ストレスがまったくないからか、別に難しいとも感じない。死にまくってはいるけれど。道中面、遠くから攻撃が定期的に飛んでくるのを避けながら進んでいき、ステージの最終地点でついにその攻撃を放っていた敵の正体がわかるみたいな構造が多い。マスタードやケチャップが飛んでくる面を進んだら、最後にホットドッグがいた。この想像力の使わせかた良いな。

テキストのあるゲームをオリジナル言語でプレイするのいいな。逐一調べる時間を挟むために体験が損なわれる感はあるので、一度やったことのあるゲームでやるのがいいかもしれない。

6時58分。このまま次の日に行く。